von Viktoriia Vitsenko

1 MB

Wichtigste Schlussfolgerungen

- Unterschiedliche Bedeutung der nordischen Zusammenarbeit: Während Schweden und Finnland der Nördlichen Dimension in ihrer Sicherheitspolitik Vorrang einräumen, sind Norwegen und Island zurückhaltender, und Dänemark misst ihr eine geringere Priorität bei.

- Entwicklung von NORDEFCO und regionalen Abkommen: Nach der russischen Aggression in der Ukraine im Jahr 2014 erlebte die NORDEFCO eine Wiederbelebung mit verstärkter Zusammenarbeit und gemeinsamen Projekten. Zwischen den nordischen Ländern wurden wichtige Vereinbarungen zur Verbesserung der militärischen Zusammenarbeit und der strategischen Planung in Friedens-, Krisen- und Kriegszeiten unterzeichnet, die die Voraussicht auf die Stärkung des regionalen Schutzes widerspiegeln.

- Der ständige Einfluss und die Bedrohung durch Russland: Russland war schon immer eine große Sorge für die Sicherheit der nordischen Länder, insbesondere Finnlands, Schwedens und Norwegens. Der geografische und historische Kontext sowie die geopolitischen Spannungen in der Arktis und der Kampf um Ressourcen haben dazu geführt, dass die Präsenz Russlands weiterhin im Mittelpunkt der Verteidigungspolitik in der Region steht.

- Transformation der Sicherheitspolitik angesichts des Krieges in der Ukraine: Es wurden bedeutende Initiativen ergriffen, um die Region bis 2030 nachhaltig und integriert zu gestalten, wobei der Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit mit der NATO und der EU liegt. Der sicherheitspolitische Ansatz der Region hat sich als Reaktion auf die zunehmenden Spannungen und die Notwendigkeit stärkerer Bündnisse gewandelt.

- Sicherheitspolitische Auswirkungen der NATO-Mitgliedschaft für Finnland und Schweden: Ihre Aufnahme stärkt die strategische Position der NATO und hat Auswirkungen auf die regionale Verteidigung, insbesondere in Bezug auf wichtige Standorte wie die schwedische Insel Gotland.

Trotz der geographischen Nähe, der gemeinsamen Geschichte und der kulturellen Bindungen der nordeuropäischen Länder sowie ihrer Gemeinsamkeiten in vielen anderen Bereichen wie Politik und Wirtschaft gibt es traditionell erhebliche Unterschiede zwischen ihnen, wenn es um ihre sicherheitspolitischen Leitprinzipien geht. Die Zusammenarbeit dieser Länder in diesem Bereich hat zwei Dimensionen: eine regionale (die fünf nordischen Länder) und eine internationale (innerhalb größerer Organisationen). Ausschlaggebend waren stets die unterschiedlichen Modelle der Mitgliedschaft dieser Staaten in regionalen Organisationen wie der NATO und der EU.

Die unterschiedlichen ursprünglichen Entscheidungen für die institutionelle Mitgliedschaft und die Sicherheitspolitik in den nordischen Ländern wurden durch zahlreiche Faktoren bestimmt, die von der historischen Identität, der politischen Kultur und der spezifischen Politik der kleinen Nationen abhängen. So wählten die Länder ihren eigenen sicherheitspolitischen Weg, der auch während des Kalten Krieges lange Zeit unverändert blieb.

In diesem Artikel werden die Ursprünge der Sicherheitsarchitektur in Nordeuropa und die Auswirkungen ihrer Fragmentierung auf die Sicherheitslage in der Region untersucht. Außerdem werden die Entwicklung der Sicherheitsarchitektur und ihre Fähigkeit, potenzielle, vor allem von Russland ausgehende Bedrohungen zu beseitigen, analysiert.

Regionale Zusammenarbeit in den nordischen Ländern: Verteidigungsstrategien und Sicherheitsbedenken

Historisch gesehen messen diese Länder der nordischen Zusammenarbeit unterschiedliche Bedeutung bei. Schweden und Finnland haben stets die Bedeutung und Priorität der Nördlichen Dimension in ihrer Sicherheitspolitik hervorgehoben. Gleichzeitig waren Norwegen und Island in dieser Hinsicht sehr viel zurückhaltender. Dänemark betrachtet die Nördliche Dimension im Allgemeinen als drittrangige Priorität. Wichtige regionale Organisationen sind der Nordische Ministerrat (1971 gegründet) und das parlamentarische Fünf-Länder-Gremium, der Nordische Rat (1952). Die wichtigste Organisation ist zweifellos die 2009 gegründete Nordic Defense Cooperation (NORDEFCO), deren Ziel es ist, die Verteidigungskapazitäten der Mitgliedsländer zu stärken, indem Bereiche der Zusammenarbeit identifiziert und effektive Lösungen gefördert werden.

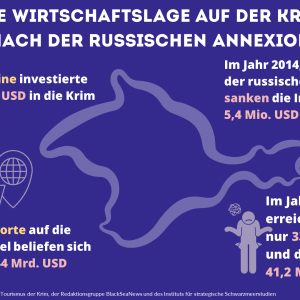

Die Zusammenarbeit im Rahmen von NORDEFCO lässt sich in zwei Perioden unterteilen: vor und nach 2014. Bis zum Angriff Russlands auf die Ukraine und der Annexion der Krim verlief die Tätigkeit der Organisation recht schleppend und wurde im Allgemeinen oft als kostensparend charakterisiert. Interessanterweise hatte auch der russische Angriff auf Georgien im Jahr 2008 keinen großen Effekt, und die “Beziehungen as usual” zum Aggressorland wurden recht schnell wiederhergestellt. Erst nach 2014 erlebte NORDEFCO eine Art Wiederbelebung, weil die Veränderung des geopolitischen Klimas die Ziele der Organisation für ihre Kooperation neu definierte. Die Zusammenarbeit in verschiedenen gemeinsamen Projekten hat deutlich zugenommen, daher sollten einige der wichtigsten Ereignisse aus dieser Zeit herausgegriffen werden. Im Jahr 2016 unterzeichneten fünf Länder das Easy Access Agreement, das ihren Streitkräften die gegenseitige Nutzung von Luft-, See- und Landräumen in Friedenszeiten ermöglichte. Im Jahr 2018 unterzeichneten Schweden und Finnland ein Memorandum über die militärische Zusammenarbeit, das es den beiden Ländern ermöglichte, im Krisen- oder Kriegsfall eine gemeinsame Einsatzplanung vorzunehmen. Im Jahr 2020 unterzeichneten die Verteidigungsminister Finnlands, Schwedens und Norwegens eine Absichtserklärung für eine erweiterte operative Zusammenarbeit (Declaration of Intent for Enhanced Operational Cooperation), die auf operative Synergie und gemeinsame Planung in Krisen- oder Kriegszeiten abzielt. Vor dem Hintergrund der weiteren Situation um Russland und die Ukraine haben die nordischen Länder mit der Entwicklung eines solchen strategischen Instruments zur Stärkung des Schutzes ihrer Territorien tatsächlich Weitsicht bewiesen.

Die regionale Sicherheitszusammenarbeit stand meist im Schatten der Zusammenarbeit innerhalb der NATO und wurde als Ergänzung zu ihr betrachtet. Dänemark und Norwegen gehörten zu den Ländern, die sich am stärksten auf das Nordatlantische Bündnis stützten, wobei sie insbesondere die bilateralen Beziehungen zu den USA hervorhoben. Was Island betrifft, so haben die USA seit 1951 auf Ersuchen der NATO die Verteidigung dieses Landes übernommen. Ein großes Hindernis war damals jedoch, dass Schweden und Finnland außerhalb der NATO blieben. Generell spielte die regionale Zusammenarbeit lange Zeit keine große Rolle, vor allem wegen der politischen Zersplitterung dieser Region, die wiederum durch die großen Unterschiede bei den Optionen für eine Mitgliedschaft in Organisationen wie der NATO und der EU erheblich verstärkt wurde. Außerdem fehlte es an Anstößen von außen, die die Notwendigkeit einer engeren Zusammenarbeit deutlich gemacht hätten.

Die Präsenz Russlands als ständige Bedrohung für die nordische Region

Die von Russland ausgehende Bedrohung für die Sicherheit der nordeuropäischen Länder erreichte ihren Höhepunkt erst nach der großangelegten russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022. Tatsächlich war der russische Faktor jedoch schon immer mehr oder weniger besorgniserregend und stellte die größte sicherheitspolitische Herausforderung für die benachbarten skandinavischen Länder dar.

Vor allem Finnland wird traditionell besonders stark von Russland beeinflusst. Das liegt einerseits an der geografischen Lage des Landes, das seine längste Landgrenze von 1.309 km mit Russland teilt. Der zweite Grund ist auf historische Ereignisse zurückzuführen, nämlich die Besetzung Finnlands durch die UdSSR im vorigen Jahrhundert und damit das in diesem skandinavischen Land bestehende Gefühl einer weiteren ständigen Bedrohung seitens Russlands. Der wichtigste Grund ist schließlich ein geopolitischer, der in gewisser Weise die ersten beiden zusammenfasst und die aktuellen politischen Spannungen in der Arktis, die Aufteilung der dortigen Einflusszonen und den Kampf um Ressourcen umfasst.

So war die Verteidigungspolitik Finnlands schon immer eng mit Russland verbunden. Nach der russischen Invasion in der Ukraine im Jahr 2014 war ein wichtiges Element der finnischen Verteidigungspolitik die außervertragliche Verteidigungszusammenarbeit, vor allem mit Ländern wie Schweden, Norwegen, den USA, dem Vereinigten Königreich und Estland. Interessanterweise diente dies teilweise als Ersatz für die NATO-Mitgliedschaft. Wenn auch in geringerem Maße, aufgrund geopolitischer und geografischer Gründe, da die beiden Länder eine gemeinsame Seegrenze haben, hat Russland auch für Schweden immer eine ähnliche ernsthafte Bedrohung im Zusammenhang mit den militärischen Spannungen im Norden dargestellt.

Was Norwegen betrifft (das Land teilt mit Russland eine 196 km lange Grenze, die fast bis zum Nordpol reicht), so hat das Land nach der russischen Annexion der Krim im Jahr 2014 die militärische Zusammenarbeit mit Russland eingestellt. Außerdem wurden die politischen Kontakte weitgehend eingeschränkt oder ganz abgebrochen. So besuchte die norwegische Ministerpräsidentin Erna Solberg Russland und traf sich erst fünf Jahre später, im Jahr 2019, mit dem russischen Präsidenten. Einer der heikelsten Fragen für Norwegen war und ist Spitzbergen. Die russische Nordflotte, eine der vier strategischen Flotten Russlands, liegt nur einen Steinwurf von der norwegischen Grenze entfernt und spielt eine zentrale Rolle in Russlands Militärstrategie. Dennoch hat Norwegen, wie die meisten europäischen Länder, schon bald die Notwendigkeit einer Normalisierung der Beziehungen zu Russland erkannt. Die neue Regierung unter Jonas Gahr Støre, die seit 2021 an der Macht ist, erklärte in ihrem Regierungsprogramm, dass “die bilaterale Zusammenarbeit mit Russland im Norden weiter ausgebaut werden soll”.

Die vielfältige Zusammenarbeit der nordischen Staaten mit der NATO: Historische Voraussetzungen

Betrachtet man den Zeitraum von der Gründung der NATO bis zu den Ereignissen des Jahres 2022, so ist festzustellen, dass die Beziehungen jedes dieser Länder zum Bündnis einzigartig waren. Drei der fünf nordischen Länder, nämlich Norwegen, Dänemark und Island, sind seit 1949 Mitglieder der NATO, d.h. sie gehörten zu den zwölf Gründungsstaaten des Bündnisses.

Schweden und Finnland, die sich selbst als neutral und bündnisfrei bezeichneten und lange Zeit eine Position der Nichtmitgliedschaft in der NATO vertraten, verhielten sich grundlegend unterschiedlich. Die Behörden Schwedens, eines Landes, das seit 1814 nicht mehr an Konflikten beteiligt war, erklärten, der Krieg gehöre überhaupt der Vergangenheit an. Es ist bemerkenswert, dass die schwedische Armee um fast 90 % und die Luftwaffe und die Marine um etwa 70 % reduziert wurden. Selbst das Regiment, das für die Verteidigung der strategisch wichtigen Insel Gotland in der Ostsee zuständig war, wurde 2004 zurückgezogen.

Finnland und Schweden haben jedoch stets eng mit der NATO zusammengearbeitet. In den 1990er Jahren beschlossen beide Länder, ihre Verteidigungspolitik offiziell von neutral auf militärisch bündnisfrei umzustellen. Bald darauf traten beide Länder dem NATO-Programm “Partnerschaft für den Frieden” bei. Der Beitritt Finnlands zur Partnerschaft für den Frieden im Jahr 1994 und zum Euro-Atlantischen Partnerschaftsrat im Jahr 1997 leitete die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern und dem Bündnis ein. Nach dem NATO-Gipfel in Wales im Jahr 2014 wurden Finnland und Schweden zusammen mit drei weiteren Staaten zu Enhanced Opportunity Partners (EOP) und beteiligten sich an einer Reihe von NATO-Vereinbarungen, darunter die NATO Response Force. Finnland ist zu einem Partner mit erweiterten Fähigkeiten geworden. Als einer der aktivsten Partner der NATO hat Finnland an verschiedenen Operationen und Missionen des Bündnisses teilgenommen (insbesondere auf dem Balkan, im Irak und in Afghanistan). Im Jahr 2017 unterzeichnete Finnland das politische Rahmenabkommen über die Zusammenarbeit im Bereich der Cyberabwehr mit der NATO. Angesichts der Tatsache, dass hybride Aktivitäten allmählich zu einer permanenten Herausforderung für die europäische Sicherheit wurden, ist es wichtig, dass Finnland im selben Jahr das Europäische Exzellenzzentrum für die Bekämpfung hybrider Bedrohungen in Helsinki gegründet hat. Dieses Zentrum, das von der NATO und der EU unterstützt wird, ist ein echter Impuls für die Zusammenarbeit zwischen diesen Organisationen und steht den Mitgliedsstaaten des Bündnisses offen. In Stockholm verfolgte man weiterhin eine sehr pragmatische Sicherheitspolitik und näherte sich der NATO so weit wie möglich an, ohne über eine Mitgliedschaft zu sprechen. Im Jahr 2020 fanden Übungen zwischen den Spezialeinheiten der schwedischen Armee und der amerikanischen Einheit statt.

Im Vergleich zu anderen nordischen Ländern hat Norwegen eine ganz andere historische Erfahrung gemacht. Während des Zweiten Weltkriegs nahm Norwegen eine neutrale Position ein, die den Staat in keiner Weise schützte und kein Hindernis für die deutsche Besetzung des Landes darstellte. Daher lehnt das Land heute die Neutralitätspolitik entschieden ab und betrachtet das Nordatlantische Bündnis als den wichtigsten Aspekt seiner Sicherheitspolitik.

Dank der unterschiedlichen Positionen aller nordischen Länder konnte bis in die 1990er Jahre das so genannte skandinavische Gleichgewicht bewusst oder unbewusst aufrechterhalten werden. Wichtig für die Herstellung dieses Gleichgewichts war die Warnung Norwegens und Dänemarks, dass es trotz ihrer Mitgliedschaft in der NATO nicht erlaubt sei, in Friedenszeiten ausländische Streitkräfte der Bündnispartner auf ihrem Territorium zu stationieren, geschweige denn Atomwaffen. Erwähnenswert ist auch, dass die Streitkräfte Schwedens, Norwegens, Dänemarks und Finnlands einen bedeutenden Beitrag zu den UN-Friedensmissionen leisteten, die recht häufig außerhalb des europäischen Kontinents durchgeführt wurden.

Der Hintergrund des Engagements der nordischen Länder in der EU: Die Verteidigungsdimension

Alle nordischen Länder außer Norwegen und Island sind Mitglieder der Europäischen Union. Dänemark war 1973 das erste dieser Länder, das der EU beitrat. Nach der Änderung der offiziellen Beschreibung der Verteidigungspolitik beantragten Schweden (1991) und Finnland (1992) die Mitgliedschaft in der Vereinigung. Beide traten der Union im Zuge der Norderweiterung der EU 1995 gemeinsam bei. Jedes dieser drei Länder weist jedoch einige Besonderheiten oder Ausnahmen auf, die sie von den meisten anderen EU-Mitgliedern unterscheiden.

Was den Sicherheitsbereich betrifft, so sticht Dänemark unter seinen nordischen Kollegen hervor, denn in den 30 Jahren von 1992 bis 2022 ignorierte der Staat die militärische Dimension der Integration, da er sich nicht an einer der drei Säulen der EU – der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik – beteiligte.

Lila: beide, blau: Nur EU, orange: Nur NATO.

Grund dafür war die Ablehnung des Maastricht-Vertrags durch eine sehr knappe Mehrheit der Bevölkerung (50,7 %) im Referendum von 1992. Daher erhielt das Land 1993 verschiedene Opt-outs für die Zusammenarbeit in der EU, die im Vertrag von Edinburgh verankert wurden. In diesem Vertrag wurde festgelegt, dass Dänemark sich nicht an der Ausarbeitung und Umsetzung von EU-Beschlüssen und -Maßnahmen im Verteidigungsbereich beteiligen wird. Gleichzeitig wurde jedoch betont, dass Dänemark die Entwicklung einer engeren Zusammenarbeit zwischen anderen Mitgliedstaaten in diesem Bereich nicht verhindern wird. Vor diesem Hintergrund ergab sich eine ziemlich paradoxe Situation, da Dänemark das einzige nordeuropäische Land war, das sowohl Mitglied der EU als auch der NATO war, das einzige doppelt integrierte Land, wobei es von allen nordischen Ländern am wenigsten in die EU engagiert war.

Im Gegenteil, die Erklärungen, die von Schweden im Jahr 2009 abgegeben wurden, waren sehr ungewöhnlich für diesen Staat. Das schwedische Weißbuch, das in jenem Jahr angenommen wurde, betonte die Unterstützung der Regierung für die sogenannte Solidaritätserklärung, die vom Verteidigungsausschuss vorgelegt wurde. In dieser Erklärung wurde angekündigt, dass Schweden im Falle eines Angriffs auf einen anderen EU-Mitgliedstaat oder ein skandinavisches Land (d. h. Norwegen oder Island) nicht passiv bleiben werde. Es wurde betont, dass Schweden von diesen Ländern die gleichen Maßnahmen erwarten würde, wenn sich das Land in einer ähnlichen Situation befände. Diese Erklärung stand in der Tat in vollem Einklang mit dem EU-Vertrag von Lissabon. Gemäß Artikel 42.7 verpflichten sich die anderen Mitgliedstaaten, einem Mitgliedstaat, der Opfer eines bewaffneten Angriffs auf sein Hoheitsgebiet geworden ist, mit allen Mitteln zu helfen.

Kennzeichnend für die schwedische Politik war, dass die Regierungen, die an die Macht kamen, in unterschiedlichem Maße entweder die EU oder die UNO als vorherrschendes Subjekt der allgemeinen Sicherheitsordnung betonten. Von 2006 bis 2014, während der Regierungszeit der Mitte-Rechts-Regierung, strebte das Land beispielsweise eine führende Rolle in der Östlichen Partnerschaft der EU an und wollte generell seine Rolle in der EU stärken.

Die neue linke Regierung im Jahr 2014 hat die Bedeutung der EU deutlich verringert und das Gleichgewicht zugunsten der UNO verschoben. In den Jahren 2017-2018 erhielt Schweden einen Sitz im UN-Sicherheitsrat, auf den es schon lange gewartet hatte. Schließlich signalisierte die neue rechtsgerichtete Regierung von 2022, die der Rolle eines Kernmitglieds der EU mehr Aufmerksamkeit schenkte, eine Wende in der Außenpolitik.

Norwegen und Island sind Mitglieder des Europäischen Wirtschaftsraums. Sie arbeiten mit der EU in verschiedenen Bereichen zusammen, insbesondere im Bereich der Sicherheit. Norwegen unterzeichnete 2006 ein Abkommen mit der Europäischen Verteidigungsagentur und war damit das erste Land, mit dem ein solches Abkommen unterzeichnet wurde. Nichtsdestotrotz ist für Norwegen die NATO immer der beste Garant für Sicherheit geblieben, und der Schwerpunkt lag auf den USA und Großbritannien.

Die unterschiedliche Haltung dieser Länder gegenüber der EU lässt sich entweder durch sicherheitspolitische oder wirtschaftliche Faktoren erklären. Während beispielsweise die Hauptgründe für den EU-Beitritt Finnlands in erster Linie sicherheitspolitischer Natur waren, folgte Schweden seinen wirtschaftlichen Interessen, da es positive Erfahrungen mit Neutralität und Blockfreiheit gemacht hatte. Unter diesem Gesichtspunkt war die Situation in Norwegen eine ganz besondere. Die wichtigsten Argumente gegen eine vollständige Integration dieses Landes in die EU waren wirtschaftliche Faktoren. Gleichzeitig war die aktive Beteiligung des Landes an der GSVP durch sicherheitsrelevante Faktoren bedingt.

Transformation der Sicherheitspolitik der nordischen Länder angesichts des Krieges in der Ukraine

Die großangelegte russische Invasion in der Ukraine am 24. Februar 2022, die zum Ausbruch des größten Krieges auf dem europäischen Kontinent seit dem Zweiten Weltkrieg führte, hat die Sicherheitspolitik der meisten europäischen Länder endgültig verändert, tut es immer noch, wird sie weiterhin verändern.

Eines der auffälligsten Beispiele dafür sind die Länder Nordeuropas, deren Entscheidungen teilweise wirklich historisch geworden sind. Diese in Deutschland als “Zeitenwende” bezeichnete Zeit passt sehr gut zu den nordischen Ländern.

Während der Sitzung des Nordischen Ministerrats am 15. August 2022 in der norwegischen Hauptstadt einigten sich fünf Mitgliedsländer auf einen ziemlich mutigen Beschluss: Die nordische Region soll bis 2030 zur nachhaltigsten und am stärksten integrierten Region der Welt werden. Die nordischen Länder erklärten, dass sie das Ziel teilen, die Stabilität zu erhalten und die Sicherheit in der Region zu stärken. Zu diesem Zweck wurde die Bedeutung einer verstärkten multilateralen Zusammenarbeit in allen möglichen Formaten hervorgehoben: auf regionaler Ebene (vor allem im Rahmen von NORDEFCO) sowie auf europäischer und euro-atlantischer Ebene (NATO und EU).

In der Vergangenheit wurde die nordische Zusammenarbeit oft kritisiert, weil sie nicht über die notwendigen Mittel verfügte, um mit den wachsenden geopolitischen Spannungen in der Region umzugehen. Schließlich glaubte man, dass diese Zusammenarbeit weder über die notwendigen Instrumente noch über ausreichende institutionelle Strukturen noch über den politischen Willen zur Entwicklung einer gemeinsamen nördlichen Sicherheits- und Verteidigungspolitik verfügt. In letzter Zeit sind jedoch deutliche Veränderungen auf diesem Weg zu beobachten. So betonten die Ministerpräsidenten der nordischen Länder im August 2022, wie wichtig es sei, bei der Koordinierung der nationalen Verteidigungspläne und der NATO-Pläne Synergien zu erzielen. Im November unterzeichneten die Verteidigungsminister Finnlands, Schwedens und Norwegens eine gemeinsame Erklärung zur Vertiefung der Verteidigungszusammenarbeit der nordischen Länder.

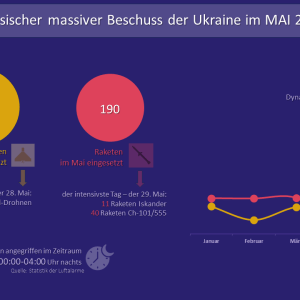

Nach der russischen Invasion in der Ukraine trägt das russische Vorgehen ständig zu einer Verschärfung der Spannungen in der nördlichen Region bei. So wurden im Herbst 2022 Satellitenbilder veröffentlicht, die darauf hinwiesen, dass Russland strategische Bomber, die Atomwaffen tragen können, in der Nähe der Grenze zu Norwegen stationiert hatte. Im Mai 2023 verlegte Russland die maximale Anzahl (ab 24. Februar 2022) solcher Bomber an die Grenze zu Norwegen und Finnland. Darüber hinaus hat Russland nach Angaben norwegischer Geheimdienste im Februar 2023 zum ersten Mal seit 30 Jahren Schiffe mit Atomwaffen in die Ostsee gebracht. Gleichzeitig ist es sowohl für Norwegen als auch für Dänemark notwendig, die Verhandlungen mit Russland über Gebietsansprüche am Nordpol und die Zusammenarbeit in der Barentssee fortzusetzen.

In der Position Dänemarks zur GSVP der EU haben sich drastische und wichtige Veränderungen ergeben. Im Jahr 2022 verabschiedeten die Regierungsparteien des Landes den “Nationalen Kompromiss zur dänischen Sicherheitspolitik”, in dem betont wurde, dass angesichts des sich verschärfenden geopolitischen Umfelds Änderungen an der bestehenden dänischen Sicherheits- und Verteidigungsarchitektur erforderlich seien. Bei der Volksabstimmung am 1. Juli 2022 stimmten 66,9 % der Bevölkerung für den Beitritt zur Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Nach dem Referendum verabschiedete das dänische Parlament Mitte Juni ein Gesetz, das den Weg für die Teilnahme Dänemarks an der GSVP ebnete. Damit erhielt das Land die Möglichkeit, sich an den militärischen Missionen und Operationen der EU zu beteiligen. Die Möglichkeit, der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (PESCO) und der Europäischen Verteidigungsagentur beizutreten, ist von herausragender Bedeutung und wurde bei der Abstimmung am 23. März 2023 angenommen. Damit wird Dänemark in der Lage sein, an gemeinsamen EU-Militäroperationen teilzunehmen und vor allem bei der Entwicklung und dem Erwerb von militärischem Potenzial im Rahmen der Assoziation zusammenzuarbeiten.

Es gibt noch einen weiteren Faktor, der sich auf die Einstellung des Landes zur Sicherheit auswirkt und der indirekt durch das Vorgehen Russlands geprägt wurde. Die sicherheitspolitischen Entscheidungen Dänemarks wurden auch von der Angst bestimmt, bei ehrgeizigen Maßnahmen zur Verteidigung seiner Nachbarn, insbesondere Deutschlands, zurückgelassen zu werden. Angesichts des allgemeinen Wandels in Europa könnte Dänemark im Falle einer Vernachlässigung der Sicherheitspolitik keinen besonders guten Ruf als NATO-Mitgliedstaat erlangen. Deshalb hat das Land beschlossen, bis 2033 2 % zu erreichen. Einerseits erscheint dies als unzureichender Schritt, da die Frist extrem weit entfernt ist. Gleichzeitig ist aber auch dies ein großer Erfolg für Dänemark, da die Strategie dieses Landes traditionell darauf ausgerichtet war, die Sicherheitsgarantien der USA zu erhalten und gleichzeitig keine nennenswerten Mittel für die Verteidigung auszugeben (Dänemark hat die geforderte Quote von 2 % nie erreicht).

Die NATO-Mitgliedschaft Finnlands und Schwedens: Auswirkungen auf die Sicherheitsarchitektur

Russlands großangelegte Invasion in der Ukraine hat die außenpolitischen Ansätze Schwedens und Finnlands radikal verändert. Beide Länder haben ihre Sicherheitspolitik drastisch neu bewertet und kamen zu dem Schluss, dass der realistischste und zuverlässigste Weg zur Gewährleistung der Sicherheit ein schneller Beitritt zur NATO wäre.

War früher Russland der Hauptgrund, dem Nordatlantischen Bündnis fernzubleiben, so wurde Russland 2022 zum Hauptgrund für den Wunsch der Länder, dem Bündnis beizutreten. Neutralität gewährleistet keine Sicherheit, sondern macht das Land anfällig für russische Aggressionen. Diese These wurde insbesondere durch die Ergebnisse von Umfragen unter der schwedischen Bevölkerung bestätigt. Im Jahr 2022 halten die schwedischen Bürger Russland für die größte Sicherheitsherausforderung unter den neun vorgeschlagenen Bedrohungen (21 % der Befragten äußerten diese Meinung). Dieser Indikator ist höher als der durchschnittliche Anteil derjenigen, die Russland als die größte Bedrohung unter allen anderen Ländern wahrnehmen.

Im Mai 2022 reichten beide Länder gemeinsam ein offizielles Antragsschreiben für die Mitgliedschaft in der Allianz ein. Die Aufhebung der Phase der Bereitstellung des MAP war eine beispiellose Entscheidung, die aufgrund der Nähe der Länder zum Bündnis, insbesondere der Mitgliedschaft in der EU, sowie starker demokratischer Institutionen, der Transparenz der Behörden und natürlich der Interoperabilität der Streitkräfte und ihrer Übereinstimmung mit den NATO-Standards möglich wurde. Nach dem NATO-Gipfel in Madrid, am 4. Juli 2022, schlossen Schweden und Finnland ihre Beitrittsverhandlungen ab. Am 5. Juli unterzeichneten alle Mitgliedsstaaten die Protokolle über ihren Beitritt zur NATO. Nachdem das Protokoll am 4. April 2023 von allen 30 Mitgliedern des Bündnisses ratifiziert worden war, wurde Finnland das 31. vollwertige Mitglied der NATO.

Für Schweden war der Weg zur NATO-Mitgliedschaft aufgrund des Vetos von Ungarn und der Türkei allerdings schwieriger. Erst auf dem NATO-Gipfel in Vilnius erklärte sich der türkische Präsident Erdoğan bereit, die Blockade des schwedischen Beitritts zur NATO aufzuheben.

Es ist erwähnenswert, dass der Schutz der NATO geografisch viel weiter reicht, als es auf den ersten Blick den Anschein hat; Schweden besitzt beispielsweise Gebiete, die strategisch sehr wichtig sind. Besonders wichtig ist die Insel Gotland, von der es sogar heißt, dass derjenige, der diese Insel kontrolliert, auch die Ostsee kontrolliert. Das macht sie besonders bedeutsam für die Verteidigung von Litauen, Lettland und Estland. Nach dem Beitritt Schwedens wird das Nordatlantische Bündnis also die gesamte nordeuropäische Region abdecken. Zweifelsohne wird das Bündnis nach dem Beitritt der gesamten nördlichen Region zur NATO viel stärker werden. Der vollständige Beitritt würde dem Bündnis einen strategischen Vorteil auf globaler Ebene verschaffen.

Die Bedeutung Göteborgs, das an der schwedischen Westküste liegt, muss auch unbedingt gewürdigt werden. Mit Blick auf die maritime Sicherheit ist Göteborg nicht nur ein wichtiger Hafen für Schweden, sondern auch für Norwegen und Finnland von großer Bedeutung. Die historisch gewachsene Schlüsselrolle Norwegens innerhalb der NATO verleiht dem Einfluss des Landes im Norden erhebliches Gewicht. Das übergreifende nationale Engagement beinhaltet eine dauerhafte Präsenz im hohen Norden. Die bevorstehende Aufnahme Finnlands und Schwedens in das Bündnis verstärkt dieses Bestreben noch erheblich.

Die jüngsten militärischen Engagements Finnlands, Schwedens und der NATO signalisieren eine noch nie dagewesene Übereinstimmung mit den Strategien und Standards des Bündnisses. Diese Synergie entwickelt sich schneller, als dies für potentielle Mitglieder typisch ist. Ein bemerkenswertes Merkmal ist der bedeutende Beitrag, den diese Staaten zur regionalen Sicherheit geleistet haben, ohne dem Bündnis bisher offiziell beizutreten. Seit April 2022 sind NATO-Streitkräfte fast ununterbrochen in Finnland stationiert und führen Übungen zur kollektiven Verteidigung durch, die eine stärkere Präsenz des Bündnisses in der Region gewährleisten. Im November 2022 gingen Finnland, Schweden und Norwegen noch einen Schritt weiter, indem sie ihre dreiseitige Absichtserklärung aktualisierten, um die operative Planung insbesondere in ihren nördlichen Hoheitsgebieten zu stärken. Diese Annäherung erreichte im März 2023 einen neuen Höhepunkt, als Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden ein umfassendes Abkommen über den Einsatz von rund 250 ihrer Kampfflugzeuge als gemeinsame operative Einheiten bekannt gaben. Solche Kooperationen spiegeln eine Vertiefung der Beziehungen und ein Engagement für die Sicherheit in der Region wider, das über die formale Mitgliedschaft hinausgeht.

Die Haltung der nordischen Länder zum Krieg in der Ukraine: Militärhilfe, finanzielle Unterstützung und diplomatisches Engagement

Wie der gesamte kollektive Westen haben auch die nordeuropäischen Länder den ungerechtfertigten Krieg Russlands gegen die Ukraine sofort entschieden verurteilt. Sie setzen sich nach wie vor unerschütterlich für die Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen ein. Alle nordischen Länder gewähren der Ukraine vielfältige politische, militärische, finanzielle und humanitäre Hilfe. Sie unterstützten auch strenge Sanktionen gegen Russland, insbesondere gegen den Energiesektor des Landes. Nach Angaben der Universität Kiel für den Zeitraum von Februar 2022 bis Mai 2023 gehören die nordeuropäischen Länder bei einigen Indikatoren des Gesamtvolumens der bilateralen Hilfe für die Ukraine, die sowohl in Milliarden Euro als auch als Prozentsatz des BIP berechnet werden, zu den zehn wichtigsten Unterstützern der Ukraine.

Es ist bemerkenswert, dass der größte Teil der Hilfe dieser Länder für die militärische Unterstützung bestimmt ist. Der größte Geber in diesem Bereich ist Dänemark, dessen Hilfe für 2022-2023 schrittweise erhöht wurde.

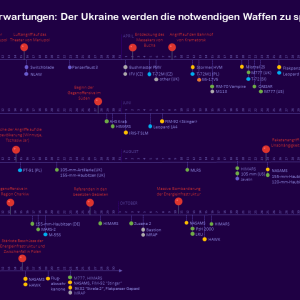

So schickte das Land im Mai 2023 das größte Militärhilfepaket in Höhe von 250 Millionen Dollar, das für die Gegenoffensive der Streitkräfte bestimmt war. Für die langfristige Perspektive ist es wichtig, dass das Land den für den Zeitraum 2023-2028 berechneten Fonds für die Militärhilfe an die Ukraine auf 3,2 Milliarden Dollar aufgestockt hat. Dänemark hat zudem einen Fonds zur Unterstützung der Ukraine in Höhe von einer Milliarde Euro geschaffen, der hauptsächlich auf den Wiederaufbau der Ukraine abzielt. Die Unterstützung Schwedens und Finnlands, die militärisch die stärksten nordischen Länder sind, ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Sie liefern eine Vielzahl von Waffen an die Ukraine: Panzerabwehrwaffen, Minenräumgeräte, leichte Panzerabwehrsysteme, Schützenpanzer, Panzer und Artillerie, Flugabwehrgeräte usw.

Norwegen ist einer der Hauptbeitragszahler zum Umfassenden Hilfspaket der NATO für die Ukraine. Das Land spielt auch dank der Schaffung des Nansen-Unterstützungsprogramms für die Ukraine eine wichtige Rolle. Im Rahmen dieses mehrjährigen Unterstützungsprogramms für die Ukraine wird Norwegen in den fünf Jahren von 2023 bis 2027 mehr als 75 Milliarden Kronen bereitstellen. Es ist erwähnenswert, dass Norwegen eines der ersten Länder war, das ein solches Unterstützungsprogramm für die Ukraine angekündigt hat. Es umfasst vor allem militärische Unterstützung, humanitäre Hilfe, Mittel zur Unterstützung der zivilen Infrastruktur und wesentlicher staatlicher Funktionen. Nach Angaben des norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2023 die Hälfte der Hilfe in Form von militärischer Unterstützung erfolgen wird. Darüber hinaus kündigte der norwegische Ministerpräsident auf dem Gipfel in Vilnius an, den Militärhilfefonds in diesem Jahr um 2,5 Milliarden Kronen aufzustocken, d.h. im Jahr 2023 wird sich die Militärhilfe auf 10 Milliarden Kronen belaufen.

Island, ein kleines Land mit einer Bevölkerung von etwa 357.000 Einwohnern, das über keine großen Verteidigungskapazitäten verfügt, leistet der Ukraine vor allem politische, finanzielle und humanitäre Hilfe im Krieg mit Russland. Wichtig ist auch die Unterstützung bei der Wiederherstellung und Modernisierung des ukrainischen Energiesektors. Das Land lieferte Kyjiw die für die Wiederherstellung des beschädigten Stromnetzes erforderliche Ausrüstung im Wert von 1,5 Milliarden Euro. In Bezug auf die Finanzhilfe in Prozent des BIP liegt Island auf Platz 11. Die isländische Präsidentschaft des Europarates (November 2022-Mai 2023) konzentrierte sich auf die Stärkung der wichtigsten Grundsätze des Rates wie Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, die durch den russischen Krieg gegen die Ukraine ernsthaft gefährdet waren. Nach dem Ende dieser Präsidentschaft fand am 16. und 17. Mai 2023 in Reykjavik ein Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs des Europarats statt, bei dem das internationale Register der durch den Krieg in der Ukraine verursachten Schäden vorgelegt wurde.

Schlussfolgerung

In diesem Artikel haben wir die Entwicklung der Rolle der nordischen Länder im Rahmen der europäischen Sicherheitspolitik betrachtet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die russische Invasion in der Ukraine ein starker Impuls für die nordeuropäischen Länder war, ihre sicherheitspolitische Zusammenarbeit deutlich zu vertiefen, und zwar sowohl auf regionaler Ebene als auch innerhalb der euro-atlantischen Organisation NATO.

Schweden und Finnland haben sich innerhalb der umfassenden europäischen Sicherheitsarchitektur eine einzigartige Position erarbeitet. Diese Beobachtung trifft in gewisser Weise auch auf Dänemark zu, vor allem angesichts des wachsenden Wunsches der Europäischen Union, sich in den Bereichen Sicherheit und militärische Fähigkeiten stärker zu profilieren.

Was die NATO betrifft, so haben die Fälle Finnlands und Schwedens die große Bedeutung der Bündnismitgliedschaft für die Sicherheit und die Verteidigung von Staaten mit moderatem Einfluss deutlich gemacht. Gleichzeitig wirft dies erhebliche Fragen hinsichtlich der Wirksamkeit der Beibehaltung einer neutralen Haltung auf. Infolgedessen hat sich zwischen allen fünf nordischen Staaten eine noch nie dagewesene Einigkeit herausgebildet, die die zuvor ausgeprägte Divergenz, die ihre Beziehungen kennzeichnete, überwunden hat.

Disclaimer: Die Ansichten, Gedanken und Meinungen, die in den auf dieser Website veröffentlichten Artikeln zum Ausdruck gebracht werden, sind ausschließlich die der Autoren und nicht unbedingt die des Transatlantic Dialogue Center, seiner Ausschüsse oder seiner Partnerorganisationen. Die Artikel sollen den Dialog und die Diskussion fördern und stellen keine offiziellen politischen Positionen des Transatlantic Dialogue Center oder anderer Organisationen dar, mit denen die Autoren möglicherweise verbunden sind.