888 KB

Wichtigste Schlussfolgerungen

- Die schrittweise Neuausrichtung der strategischen Prioritäten der USA auf den indopazifischen Raum deutet eher auf eine Rekalibrierung als auf einen vollständigen Rückzug der amerikanischen Militärpräsenz in Europa hin, wodurch sich das Abschreckungskonzept der NATO neu gestaltet.

- Ein Rückzug der USA könnte strukturelle Schwächen in der europäischen Verteidigungsarchitektur offenbaren, insbesondere in den Bereichen strategischer Lufttransport, ISR, Luftbetankung und integrierte Luft- und Raketenabwehr – Fähigkeiten, die nach wie vor stark von US-Ressourcen abhängig sind.

- Unterschiedliche Bedrohungswahrnehmungen zwischen Ost- und Westeuropa bergen die Gefahr, dass sich die Spaltungen innerhalb des Bündnisses vertiefen, was die Lastenteilung und die Koordinierung der Beschaffung erschwert, da die Verteidigungsausgaben in den Mitgliedstaaten ungleichmäßig steigen.

- Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich entwickeln sich zu den wichtigsten Akteuren, die in der Lage sind, Fähigkeitslücken zu schließen. Ihr Führungsgleichgewicht wird jedoch davon abhängen, ob es ihnen gelingt, industrielle, operative und politische Agenden unter anhaltendem finanziellem Druck aufeinander abzustimmen.

- Eine geringere Präsenz der USA würde Europas Streben nach strategischer Autonomie beschleunigen, aber auch die Fähigkeit des Kontinents auf die Probe stellen, ohne einen einzigen transatlantischen Anker eine glaubwürdige Abschreckung gegenüber Russland aufrechtzuerhalten.

- Das Ausmaß, in dem Washingtons Neuausrichtung eine taktische Anpassung bleibt oder sich zu einem echten strategischen Rückzug entwickelt, wird über den künftigen Zusammenhalt und die Glaubwürdigkeit des transatlantischen Bündnisses entscheiden.

Die Neuausrichtung der strategischen Prioritäten der Vereinigten Staaten auf den indopazifischen Raum hat Washingtons Haltung gegenüber Europa grundlegend verändert. Da sich der Wettbewerb mit China verschärft, wird eine schrittweise Neukalibrierung der amerikanischen Militärpräsenz und Verpflichtungen auf dem europäischen Kontinent immer wahrscheinlicher. Diese Veränderungen stellen nicht nur die Zukunft der Abschreckungsarchitektur der NATO infrage, sondern auch die Fähigkeit Europas, mehr Verantwortung für seine eigene Verteidigung zu übernehmen. In diesem sich wandelnden Umfeld stehen die europäischen Verbündeten vor einer doppelten Herausforderung: Sie müssen sich auf eine mögliche Umverteilung der US-Ressourcen einstellen und die industriellen, operativen und politischen Mechanismen entwickeln, die zur Aufrechterhaltung der strategischen Stabilität auf dem Kontinent erforderlich sind.

Vor diesem Hintergrund untersucht der Artikel die Auswirkungen eines möglichen teilweisen Abzugs der USA aus Europa und bewertet dessen politische, militärische und wirtschaftliche Folgen sowie die Aussichten für eine verstärkte europäische Verteidigungszusammenarbeit und -autonomie.

Die Haltung und Verpflichtungen der USA in Europa

Ein teilweiser Abzug der US-Truppen ist nicht nur als Folge einer Umverteilung von Ressourcen zu sehen, sondern auch als Druckmittel, um die europäischen Staaten dazu zu bewegen, ihre eigenen Verteidigungsfähigkeiten zu stärken und ihre Kapazitäten zur Gewährleistung der regionalen Sicherheit zu erhöhen.

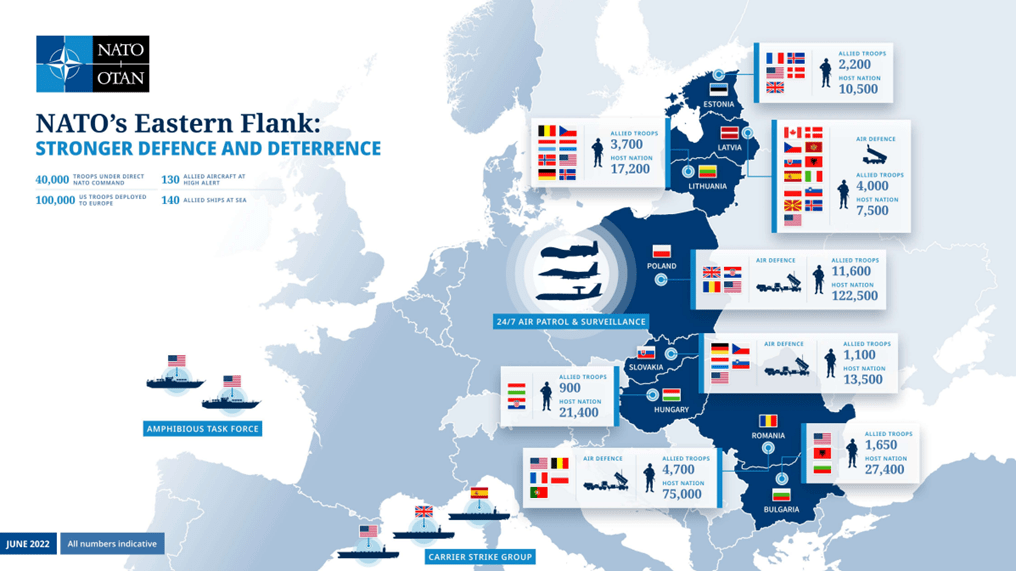

Derzeit sind zwischen 75.000 und 105.000 US-Soldaten auf dem europäischen Kontinent stationiert, die meisten davon in der Luftwaffe und der Marine. Darüber hinaus verfügt die USA über mehr als 40 militärische Einrichtungen unterschiedlicher Stufen, eine erhebliche Anzahl an gepanzerten Fahrzeugen, Flugzeugen, Mehrfachraketenwerfern sowie etwa 100 taktische Atomsprengköpfe, die in Europa stationiert sind. Nach Schätzungen des IISS entfallen auf die direkten US-Verteidigungsausgaben in Europa etwa 5 bis 6 % des gesamten Verteidigungshaushalts der Vereinigten Staaten. Bezieht man diesen Anteil auf die für das Haushaltsjahr 2025 geplanten 900 Milliarden US-Dollar, so belaufen sich die jährlichen Kosten der USA für die Sicherheit in Europa auf etwa 45 bis 54 Milliarden US-Dollar, einschließlich der Ausgaben für Personal, Infrastruktur, Manöver und gemeinsame Programme.

Ein „teilweiser Abzug“ bedeutet eine Reduzierung der Truppenanzahl, Infrastruktur, Ausrüstung und Waffenbestände. Das genaue Ausmaß und die konkreten Parameter einer solchen Reduzierung lassen sich derzeit jedoch nicht vorhersagen. Unter der aktuellen US-Regierung werden Entscheidungen über die Anzahl der in Europa stationierten amerikanischen Soldaten bisweilen stärker von der persönlichen Haltung des Präsidenten und den Ratschlägen seiner engsten Berater beeinflusst als von den Empfehlungen der Institutionen wie dem Nationalen Sicherheitsrat (NSC) oder dem Pentagon, wie die Entscheidung vom Juni 2025 zeigt, iranische Nuklearanlagen ohne vorherige Zustimmung des Kongresses anzugreifen.

Ein vollständiger Abzug würde den Einfluss der USA auf die europäischen Staaten erheblich schwächen und Washington wichtige militärische und logistische Stützpunkte sowie die Infrastrzktur berauben, wie z.B. die Luftwaffenbasis Ramstein in Deutschland und die Marinebasis Rota in Spanien, die nicht nur für die europäische, sondern auch für die globale Militärpräsenz der USA eine Schlüsselrolle spielen.

Außerdem würde ein vollständiger Truppenabzug das Vertrauen der Verbündeten untergraben und eine tiefe Krise innerhalb der NATO auslösen, wodurch ein strategisches Vakuum entstehen würde, das Russland zur Ausweitung seines Einflusses nutzen könnte. Trotz politischer Rhetorik und des Bestrebens der Trump-Administration, die Ausgaben zu kürzen, kann sich die USA daher einen vollständigen Rückzug aus Europa nicht leisten.

Gleichzeitig ist ein zweiter Weg nicht auszuschließen: Der Kongress könnte im Rahmen des jährlichen Genehmigungs- und Bewilligungsverfahrens für Verteidigungsausgaben eine strukturierte Strategie entwickeln, in der das Verteidigungsministerium angewiesen wird, die Truppenstärke im indopazifischen Raum neu auszubalancieren, Obergrenzen für die dauerhafte Präsenz in Europa festzulegen, einige Rotationen durch vorab stationierte Vorräte zu kompensieren und den Abzug von Truppen von den Fähigkeiten und der Bereitschaft der Verbündeten abhängig zu machen. Ein solcher Plan würde wahrscheinlich über mehrere Haushaltszyklen hinweg vorsehen, detaillierte Berichterstattung durch das Pentagon und den NSC erfordern, zentrale Fähigkeiten wie Lufttransport, Luftbetankung, ISR und Raketenabwehr schützen sowie Kostenteilung und gemeinsame Beschaffung mit den europäischen Partnern ausweiten.

In der Praxis könnte der Präsident dennoch einen symbolischen Abbau von etwa 10 % oder eine politisch motivierte Reduktion von bis zu 50 % anordnen. Der Kongress hingegen könnte Änderungen der Haltung gesetzlich verankern, einen Rückzug über mehrere Haushaltszyklen hinweg schrittweise umsetzen, ihn an Meilensteine der Fähigkeiten der Verbündeten knüpfen, Artikel 5 des NATO-Vertrags sichern und Streitkräfte und Finanzmittel in Gebiete mit höherer Priorität verlagern.

Strategische Folgen eines teilweisen Abzugs

Ein teilweiser Abzug der USA aus Europa wird unweigerlich eine Verschiebung des strategischen Kräfteverhältnisses auf dem eurasischen Kontinent zur Folge haben. Ein solcher Schritt hätte gemischte Auswirkungen: Einige Staaten würden einen Teil ihrer strategischen Fähigkeiten einbüßen, während andere die Möglichkeit hätten, ihre Position zu stärken und ihren Einfluss auszuweiten.

Politisch gesehen wäre eine der gravierendsten potenziellen Folgen die Fragmentierung der NATO. Ein nachlassendes Engagement der USA könnte verborgene Bruchlinien innerhalb des Bündnisses offenlegen und hinsichtlich der Bedrohungen zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Ost- und Westeuropa führen. Die osteuropäischen Staaten, die direkt von der russischen Aggression bedroht sind, könnten rasches und entschlossenes Handeln fordern. Im Gegensatz dazu könnten die westeuropäischen Staaten eher zu diplomatischen Lösungen neigen, was den Zusammenhalt der NATO untergraben und gemeinsame Reaktionen erschweren würde. Zudem würde das entstehende Machtvakuum die regionale Abschreckung schwächen und Russland dazu verleiten, konventionelle und hybride Bedrohungen, darunter Cyberangriffe, Desinformationskampagnen und verdeckte Operationen, zu intensivieren, um anfällige Staaten zu destabilisieren.

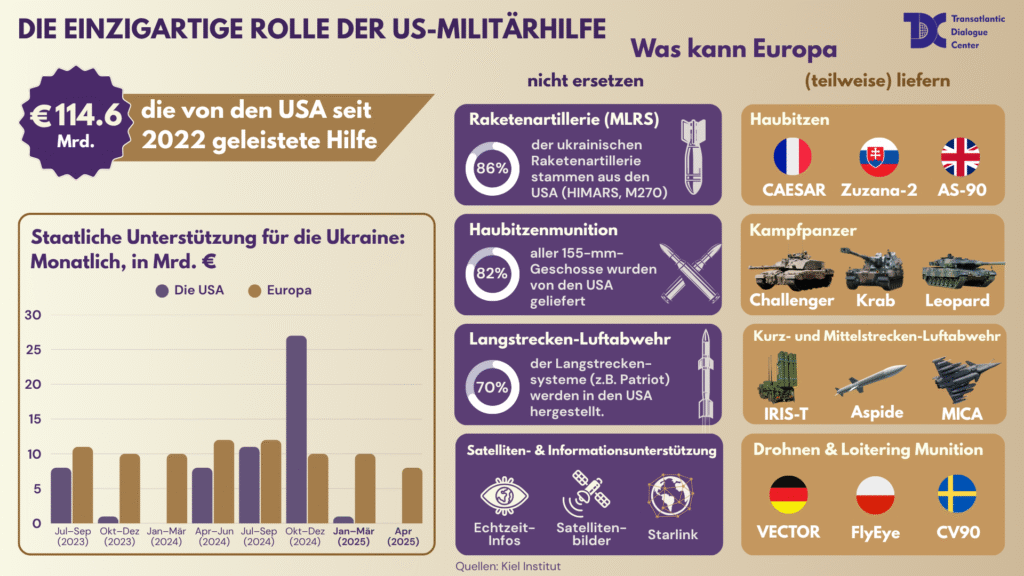

Aus militärischer Sicht bleibt fraglich, ob Europa in der Lage ist, die durch einen teilweisen US-Abzug entstehenden Lücken effektiv zu schließen, auch wenn es Initiativen wie dem Plan „ReArm Europe“/Bereitschaft 2030 der Europäischen Kommission gibt, die darauf abzielen, die Zusammenarbeit bei der Beschaffung von Verteidigungsgütern zu stärken und die strategische Autonomie Europas zu fördern. Die europäischen Streitkräfte leiden weiterhin unter erheblichen Fähigkeitsdefiziten in zentralen Bereichen wie strategischem Lufttransport, Luftbetankung, ISR sowie integrierter Luft- und Raketenabwehr – all jene Bereiche also, die traditionell durch US-Kapazitäten abgedeckt werden.

Das Potenzial der europäischen Verteidigungsindustrie, die US-Streitkräfte und deren Fähigkeiten zu ersetzen, ist vielversprechend, aber begrenzt. Europa verfügt über eine hoch entwickelte industrielle Verteidigungsbasis mit führenden Unternehmen wie Rheinmetall, Airbus Defense, BAE Systems, Leonardo und Dassault, die in der Lage sind, komplexe Waffen herzustellen. Dennoch bestehen weiterhin erhebliche Hindernisse: ein fragmentierter Markt, der den grenzüberschreitenden Erwerb hemmt, Überschneidungen zwischen nationalen Programmen sowie begrenzte Notfallkapazitäten mit langen Lieferzeiten für Munition und Luftabwehrkomponenten. Die Beschleunigung gemeinsamer Beschaffungsprojekte und eine stärkere Konsolidierung der Industrie, die notwendig wären, um Europas Sicherheitsbedürfnisse nach einem teilweisen US-Abzug zu decken, bleiben eine große Herausforderung, obwohl sie zunehmend als strategisch unverzichtbar anerkannt werden.

Wirtschaftlich gesehen könnte die US-Verteidigungsindustrie zunächst von erhöhten kurzfristigen Beschaffungen in Europa profitieren, die auf die Behebung militärischer Fähigkeitslücken abzielen. Langfristig jedoch dürfte sie Marktanteile verlieren, sobald Europa eigene Alternativen entwickelt. Aus politischer Sicht könnte ein geringeres Engagement in europäischen Angelegenheiten den diplomatischen Einfluss der USA weltweit untergraben, Allianzen schwächen und sich negativ auf Handelsinteressen in einer strategisch wichtigen Region auswirken.

Perspektiven für die europäische strategische Autonomie

Im Zusammenhang mit einem teilweisen Abzug der Vereinigten Staaten aus Europa stellt sich unweigerlich die Frage: Wer und inwieweit in der Lage wäre, die entstehende Lücke zu füllen?

Wie bereits erwähnt, würden nicht alle Staaten durch eine Reduzierung der US-Präsenz strategische Verluste erleiden. Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich und Italien erscheinen, als die wahrscheinlichsten Kandidaten zu sein, die eine Schlüsselrolle bei dem partiellen Ausgleich des amerikanischen Einflussrückgangs spielen werden, wobei sie die Situation nutzen, um ihren eigenen Einfluss zu stärken und ihre strategischen Fähigkeiten auszubauen. Deutschland verfügt über die erforderlichen finanziellen Mittel, das menschliche Potenzial, technologischen Fähigkeiten und, vor allem, über den politischen Willen sowie einen langfristigen Planungshorizont, um mehrjährige Programme umzusetzen. Berlin arbeitet mit verbindlichen mittelfristigen Finanzrahmen, nutzt zweckgebundene Fonds und mehrjährige Beschaffungsverträge und stimmt Ministerien und Industrie auf fähigkeitsbasierten Roadmaps ab, die bis in die frühen 2030er-Jahre reichen.

Dadurch kann Deutschland jetzt große, aufeinander folgende Projekte verwirklichen, wie zum Beispiel eine mehrschichtige Luft- und Raketenabwehr, eine nachhaltige Aufstockung der Munition, die Integration neuer Kampfflugzeuge, die Erneuerung schwerer Landstreitkräfte und die Infrastruktur für Vorwärtsstützpunkte.

Mit dem Amtsantritt einer neuen Regierung unter Friedrich Merz hat Deutschland seinen militärisch-politischen Kurs deutlich verändert und seine Absicht bekundet, eine der tragenden Säulen der NATO auf dem europäischen Kontinent zu werden. Im Rahmen dieser Strategie plant Berlin, seinen Wehretat von derzeit 2,4 % des BIP (etwa 95 Mrd. €) bis 2029 auf 3,5 % des BIP (etwa 162 Mrd. €) zu erhöhen. Das wird also die größte Ausweitung der Verteidigungsausgaben in der Geschichte der modernen Bundesrepublik.

Ein weiterer zentraler Anwärter auf die regionale Führungsrolle ist Frankreich, das traditionell eine starke Stellung in der europäischen Sicherheitsarchitektur einnimmt. In den letzten Jahren trug Frankreich kontinuierlich rund 10 % zum gesamten NATO-Haushalt bei und gehört damit zu den wichtigsten finanziellen und militärischen Geldgebern des Bündnisses.

Die einzigartige Position Frankreichs in Europa beruht auf seiner unabhängigen nuklearen Abschreckungsmacht. Mit ungefähr 290 Sprengköpfen, stationiert auf U-Booten und Kampfflugzeugen, behält Paris eine gesicherte Vergeltungsschlagfähigkeit und signalisiert zugleich eine mögliche, begrenzte nukleare Schutzgarantie für europäische Partner, ohne dabei die ausschließliche nationale Kontrolle abzugeben. Dies trägt dazu bei, jegliche Aushöhlung der US-Garantien zu verhindern. Obwohl das Arsenal kleiner ist als das von Russland oder den USA, sichert seine kontinuierliche Modernisierung die Glaubwürdigkeit und stärkt Frankreichs Rolle in den Lastenteilungsdebatten.

Das Vereinigte Königreich, das nach den USA über die stärkste Marine innerhalb der Nordatlantischen Allianz verfügt, gilt ebenfalls als führender Kandidat für eine Schlüsselrolle in der europäischen Sicherheitsarchitektur. London hat offiziell angekündigt, die Verteidigungsausgaben bis 2035 auf 5 % des BIP zu erhöhen, ebenso wie Frankreich, was seine militärischen Fähigkeiten deutlich stärken und seine Präsenz in strategisch wichtigen Regionen ausweiten würde, darunter der Nordatlantik und die Arktis, die GIUK-Lücke, die Ostsee und Nordsee, das Mittelmeer (einschließlich des östlichen Mittelmeers), das Rote Meer, der Persische Golf und der Indo-Pazifik (insbesondere der Indische Ozean und das Südchinesische Meer). Sein Status als Atommacht bleibt ein weiterer entscheidender Faktor: Das Vereinigte Königreich verfügt über etwa 225 Atomsprengköpfe.

Italien hat seine Ambitionen bekundet und plant, die Verteidigungsausgaben von 1,49 % des BIP (≈35 Mrd. Euro) auf 2 % (46,8 Mrd. Euro) bis 2025 und auf 5 % (117 Mrd. Euro) bis 2035 zu erhöhen. Doch trotz dieser Ziele liegen Italiens militärische Fähigkeiten, industrielle Stärke und politisches Gewicht immer noch hinter denen Deutschlands, Frankreichs und des Vereinigten Königreichs zurück, was es in naher Zukunft zu einem weniger wahrscheinlichen Anker der europäischen Sicherheitsarchitektur macht.

Trotz der Vereinbarung der Alliierten, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen, wird der ungleiche Fortschritt den Zusammenhalt des Bündnisses als strukturelle Variable der kollektiven Sicherheit infrage stellen. Frontstaaten, die unter direktem russischem Druck stehen, könnten die 5 %-Marke früher erreichen, was auf unterschiedliche Bedrohungswahrnehmungen und Ressourcenbeschränkungen zurückzuführen ist. Diese Divergenz könnte zu Streitigkeiten über die Lastenteilung führen, die Planung und Stationierung von Streitkräften als kollektive Handlungsprobleme erschweren und Auseinandersetzungen über Beschaffungs- und Industriepolitik hervorrufen – Dynamiken, die zu politischen Konflikten innerhalb des Bündnisses eskalieren kann.

Zukünftiges europäisches Führungsmodell

Kein europäischer Staat ist allein imstande, die mögliche Schwächung der amerikanischen Präsenz vollständig zu kompensieren. Das wahrscheinlichste Szenario wäre die Bildung einer Koalition von Staaten, die am stärksten an der Aufrechterhaltung von Stabilität und Verteidigungsfähigkeit in der Region interessiert sind. In der Praxis würde diese Koalition voraussichtlich aus einem Kern bestehend aus Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich gebildet werden, ergänzt durch osteuropäische und baltische Staaten, die unmittelbar von russischen Bedrohungen betroffen sind.

Diese besonders gefährdeten und motivierten Staaten würden die ersten sein, die mit konkreten Sicherheitsinitiativen auftreten, neue Kooperationsmechanismen entwickeln und aktiv für europäische Interessen innerhalb der NATO und der EU eintreten. Der westliche Teil des Kontinents würde hingegen eine unterstützende Rolle einnehmen, vor allem durch finanzielle Beiträge und politische Rückendeckung, jedoch mit weniger direkter Einbindung in die operative Planung. Diese Rollenverteilung würde ein Gleichgewicht schaffen, in dem die „großen Drei“ und die Frontstaaten die Agenda bestimmen, während andere sie von hinten unterstützen und so gewährleisten, dass Europa trotz reduzierter US-Präsenz strategischen Zusammenhalt wahrt.

Die Zusammenarbeit dieser Staaten wird sich vermutlich auf Prinzipien des Gleichgewichts und der gegenseitigen Kontrolle stützen, um zu verhindern, dass eine einzelne Macht die Sicherheitsfragen dominiert. Zugleich werden die „großen Drei“ (Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich) aufgrund ihrer wirtschaftlichen, militärischen und technologischen Ressourcen die führenden strategischen Rollen übernehmen.

Dieser Ansatz birgt jedoch eine Reihe potenzieller Probleme.

- Erstens besteht die Gefahr innerer Spaltungen aufgrund unterschiedlicher Bedrohungswahrnehmungen, Interessen und außenpolitischer Prioritäten.

- Zweitens stehen die europäischen Staaten vor der Notwendigkeit, ihre Verteidigungsausgaben erheblich zu steigern, was angesichts begrenzter Haushaltsmittel politische und gesellschaftliche Spannungen verursacht.

- Drittens kann das Fehlen eines einheitlichen Führungszentrums, wie es bisher die USA darstellen, die operative Entscheidungsfindung in Krisensituationen erschweren und die strategische Wirksamkeit Europas schwächen.

- Schließlich könnte eine verringerte US-Militärpräsenz den Abschreckungsfaktor gegenüber Russland mindern und das Risiko von Destabilisierungen an den östlichen Grenzen der EU und der NATO erhöhen.

In diesem Kontext wird die Ukraine zum wichtigsten Partner der „großen Drei“, da ihre einzigartige Erfahrung im Widerstand gegen Russland praktisches Wissen über moderne Kriegsführung, Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit vermittelt, die für die Stärkung der europäischen Sicherheitsarchitektur unverzichtbar sind. In diesem Sinne ist die Ukraine nicht nur ein symbolischer Partner, sondern auch ein praktischer Lehrer, dessen auf dem Schlachtfeld erprobtes Wissen direkt die kollektive Widerstandsfähigkeit der NATO und die strategische Stabilität Europas insgesamt stärkt.

Langfristig wird Europas Fähigkeit, sich an einen möglichen US-Rückzug anzupassen, nicht nur von den nationalen Ambitionen einzelner Staaten, sondern auch von der institutionellen Leistungsfähigkeit sowohl der NATO als auch der Europäischen Union abhängen, Prioritäten und Ressourcen zu koordinieren. Anstatt sich auf einen dominanten Machthaber zu verlassen, wird die strategische Widerstandsfähigkeit Europas von einer vernetzten Zusammenarbeit abhängen – durch gemeinsame Beschaffung von Verteidigungsgütern, Interoperabilität und kollektive Investitionen in technologische Innovationen.

Schlussfolgerungen

Unter Berücksichtigung aller Faktoren ist ein teilweiser Abzug der US-Truppen aus Europa wahrscheinlich. Aufgrund der wachsenden Macht Chinas und der Gefahr einer Krise um Taiwan verlagert sich der Schwerpunkt auf den indopazifischen Raum. Die Ressourcen sind durch das Haushaltsvolumen, Personalmangel und die Belastung der Verteidigungsindustrie begrenzt, was langfristige Verträge und Kapazitätserweiterungen erfordert. Gleichzeitig benötigt die USA weiterhin erweiterte nukleare Abschreckungs-, Weltraum- und Cyberfähigkeiten, Frühwarnsysteme und Sicherheit in der maritimenKommunikation in Europa, sodass es eher darum geht, ihre Präsenz zu kalibrieren, als ihre Bündnisverpflichtungen aufzugeben.

Das wahrscheinlichste Szenario ist eine gestufte Reduzierung des ständigen Kontingents bei gleichzeitiger Ausweitung rotierender Kräfte und Vorratsstationierung. Die Sicherheitslast wird sich auf die „großen Drei“ verlagern. Das Vereinigte Königreich übernimmt die maritime und unterseeische Komponente, die Projektion von Trägerkampfgruppen, Cyber- und elektronische Kriegsführung sowie Unterstützung im Schwarzen Meer und Nordatlantik. Frankreich stellt unabhängige nukleare Abschreckung, Expeditionseinsatzfähigkeit, Luftschlagkapazitäten und mittlere Luftverteidigung bereit. Deutschland übernimmt schwere Landstreitkräfte, Logistik, Reparaturen und Munition sowie den Einsatz einer vielschichtigen Luft- und Raketenabwehr in Mitteleuropa.

Die übrigen Alliierten erhalten spezifische Aufgabenbereiche, etwa Drohnenabwehr, Nahbereichsluftverteidigung, Minenbekämpfung und U-Boot-Abwehr. Zu den kritischen Lücken, die Europa schnell schließen muss, gehören strategischer Lufttransport und Luftbetankung, ISR, integrierte Luftabwehr und Raketenabwehr, nachhaltige Munitionsvorräte und MRO-Kapazitäten. Die USA werden weiterhin das C4ISR-Rahmenwerk, den nuklearen Schutzschirm und die Fähigkeit zur schnellen Verstärkung beibehalten.

Letztlich bleibt offen, wie schnell und wie tief die Kürzungen ausfallen werden. Es ist schwierig, konkrete Schritte vorherzusagen: Die Wahl zwischen symbolischen Kürzungen und spürbareren Reduzierungen wird von den Entwicklungen im indopazifischen Raum, dem Verhalten Russlands, der Bereitschaft der Europäer zu höheren Ausgaben und den vom Kongress auferlegten Beschränkungen, grundlegenden Vereinbarungen und NATO-Plänen abhängen. Die Logik des aktuellen Geschehens deutet eher auf eine Entwicklung als auf einen abrupten Bruch hin, wobei die USA ihre „starke Präsenz“ reduzieren, aber strategische Funktionen beibehalten, und Europa seine Ambitionen in konkrete militärische Einsatzbereitschaft überführt.