7 MB

Wichtigste Schlussfolgerungen

- Umweltzerstörung: Der Krieg Russlands hat die Ökosysteme der Ukraine schwer beschädigt, Luft, Wasser und Boden verschmutzt und den Verlust der Biodiversität sowie den Klimawandel beschleunigt. Die langfristigen Folgen gehen über die Grenzen der Ukraine hinaus.

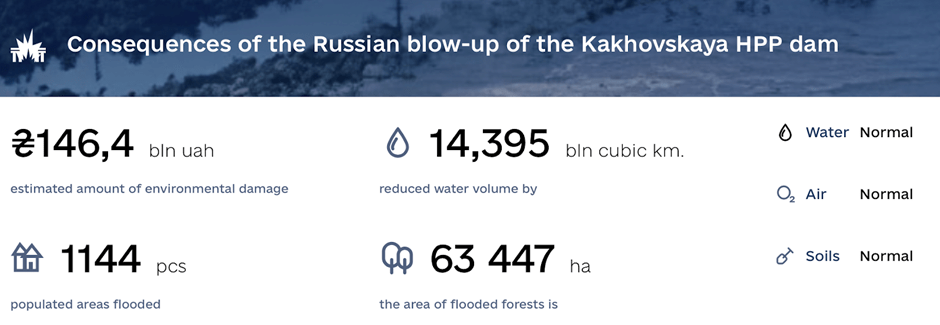

- Kachowka-Staudamm-Katastrophe: Die Zerstörung des Staudamms verursachte massive Überschwemmungen, kontaminierte Wasserversorgung und unterbrach die Landwirtschaft. Die daraus resultierenden Umwelt- und Gesundheitsrisiken wachsen weiter.

- Landminenverseuchung: Die Ukraine ist nun eines der am meisten verminten Länder der Welt, mit riesigen landwirtschaftlichen Flächen, die unbrauchbar geworden sind. Die Minenräumungsbemühungen werden Jahrzehnten in Anspruch nehmen und erfordern erhebliche internationale Unterstützung.

- Kriegsbedingte CO2-Emissionen: Militärische Aktivitäten haben die Treibhausgasemissionen dramatisch erhöht und den Klimawandel weiter verschärft. Die Auswirkungen sind weltweit spürbar.

- Russische Klimamanipulation: Moskau hat internationale Klimamechanismen ausgenutzt und fälschlicherweise die Emissionen der Krim in UN-Berichte aufgenommen, um seine Besetzung der ukrainischen Gebiete zu legitimieren.

- Schwaches rechtliches Rahmenwerk: Ökozid wird nicht als eigenständiges internationales Verbrechen anerkannt, was die Rechenschaftspflicht für Umweltzerstörung im Krieg einschränkt. Die bestehenden Gesetze greifen die Dimension des Schadens nicht auf.

- Dokumentationsbemühungen der Ukraine: Die Ukraine dokumentiert systematisch Umweltkriegsverbrechen und setzt sich dafür ein, dass Ökozid in das Römische Statut aufgenommen wird. Diese Bemühungen zielen darauf ab, langfristige Gerechtigkeit und Entschädigungen zu sichern.

- Rechenschaftspflicht und Rechtsreform: Stärkere internationale rechtliche Mechanismen sind notwendig, um Russland für den Ökozid zur Rechenschaft zu ziehen, weitere Umweltzerstörungen zu verhindern und Entschädigungen für Schäden zu sichern.

Luftverschmutzung durch Raketenabgase, Bodenschäden durch Minen, brenennde Wälder und verseuchtes Wasser durch Chemikalien – das ist nur einige der verheerenden Umweltfolgen von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Neben den schweren Verbrechen an der ukrainischen Bevölkerung hinterlässt dieser Krieg eine beispiellose ökologische Katastrophe. Oft wird die Natur als stummes Opfer von Kriegen gesehen, doch sie beginnt nun, ihren Schmerz laut hinauszuschreien.

Verschärfung der globalen Umweltkrise durch den Krieg

Die Ukraine ist bereits von der globalen Dreifachkrise – Biodiversitätsverlust, Umweltverschmutzung und Klimawandel – betroffen. Doch die großangelegte Invasion Russlands hat bestehende Umweltprobleme massiv verschlimmert und neue geschaffen.

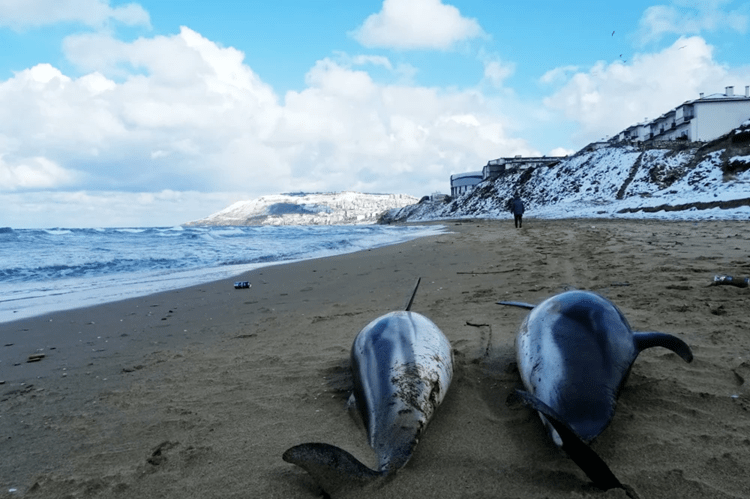

Als Heimat von 35 % der europäischen Biodiversität leidet die Ukraine nicht nur unter menschlichen Verlusten, sondern auch unter der Zerstörung ihrer einzigartigen Flora und Fauna. Rund 600 Tier- und 750 Pflanzen- und Pilzarten, die auf der Roten Liste gefährdeter Arten stehen, sind durch den Krieg in ihrer Existenz bedroht. Und es handelt sich nicht nur um ukrainische Tiere, die Opfer der Feindseligkeiten werden: In den Gewässern Bulgariens, Rumäniens und der Türkei verenden zahlreiche Delfine, da russische U-Boot-Radarsysteme die marinen Ökosysteme empfindlich stören. Die EU-Staaten, insbesondere die Schwarzmeerländer, spielen daher eine entscheidende Rolle bei der Dokumentation und Bewertung der Umweltschäden.

Die Ukraine verfügt über eine stark industrialisierte Wirtschaft mit zahlreichen Kohlebergwerken, Chemiewerken und Fabriken. Angriffe auf diese Anlagen setzen hochgiftige Stoffe frei, die Luft, Wasser und Böden verseuchen. Russland nutzt dies gezielt als Waffe, um der Ukraine langfristige Umweltschäden zuzufügen, wodurch die landwirtschaftlichen Aktivitäten gefährdet werden und langfristig erhebliche Risiken für die menschliche Gesundheit entstehen. Die Zerstörung von Kraftwerken im Osten der Ukraine hat zur Überflutung von Bergwerken geführt und das Grundwasser kontaminiert. Angriffe auf Städte wie Tschernihiw, Borodjanka, Wassylkiw, Rowenky und Mykolajiw haben die Luftqualität dramatisch verschlechtert. Die ukrainische Hauptstadt zählt häufig zu den am stärksten verschmutzten Städten weltweit, und die Qualität der Luft verschlechtert sich regelmäßig durch die Freisetzung von Verbrennungsprodukten bei russischen Angriffen. Die chronische Belastung durch giftige Stoffe kann langfristig schwere Entzündungskrankheiten und andere Gesundheitsprobleme verursachen – ein weiteres humanitäres Desaster des Krieges.

Die dritte Komponente der Dreifachkrise – der Klimawandel – wird durch die vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen noch erheblich verschärft. Die CO2-Emissionen steigen in jeder Phase des Krieges dramatisch an, von der Truppenmobilisierung und Waffenproduktion bis hin zur Flucht und dem Wiederaufbau zerstörter Regionen. In den ersten zwei Jahren der russischen Invasion wurden etwa 175 Millionen Tonnen CO2 freigesetzt – das entspricht geschätzten Klimaschäden von 30 Mrd. EUR. Angesichts des anhaltenden Krieges und des exponentiellen Anstiegs der Emissionen muss die internationale Gemeinschaft im Einklang mit dem 13. UN-Ziel für nachhaltige Entwicklung dringend handeln, um Russland für seine kriegsbedingten Umweltschäden zur Verantwortung zu ziehen.

Zudem missbraucht Russland internationale Klimamechanismen zur Legitimierung seiner völkerrechtswidrigen Besetzungen. Seit 2015 gibt das Land in seinem National Inventory Report der UNRahmenkonvention zum Klimawandel die Emissionen der annektierten Krim als eigene aus. Eine solche Politisierung des internationalen Systems der Eindämmung der globalen Erwärmung sollte nicht toleriert werden. Wie die ukrainische Delegation auf der COP29 in Baku erklärte, verletzt diese manipulative Praxis die ukrainische Souveränität und droht, unzuverlässige und doppelte Daten über Treibhausgasemissionen zu liefern, was die Integrität der globalen Klimapolitik beeinträchtigt.

Es ist eine große Herausforderung, Staaten für ihren kriegsbedingten Beitrag zum Klimawandel zur Rechenschaft zu ziehen, denn CO2-Emissionen sind grenzüberschreitend und es ist schwierig, einen direkten Zusammenhang zwischen den Handlungen des Aggressors und dem weltweiten Klimawandel nachzuweisen. Durch die Einführung robuster Methodiken zur Quantifizierung kriegsbedingter Treibhausgasemissionen und die Schaffung eines Rechtsrahmens für die Forderung nach Entschädigung für durch den Klimawandel verursachte Schäden kann das internationale Klimaregime jedoch so erweitert werden, dass es sich sowohl auf Emissionen in Friedens- als auch in Kriegszeiten bezieht. Im Fall der Ukraine muss unbedingt gewährleistet werden, dass jeder Mechanismus zur Entschädigung für Umweltschäden auch klimabedingte Schäden, insbesondere Treibhausgasemissionen, einschließt. Russland muss für seine militärischen Beiträge zur Luftverschmutzung zahlen, die nicht nur die Ukraine gefährden, sondern auch die Länder des Globalen Südens – die am stärksten vom Klimawandel betroffen sind – unverhältnismäßig stark treffen. Die UN-Entschädigungskommission, die 1991 nach dem Krieg des Irak gegen Kuwait und der anschließenden Zahlung von Umweltentschädigungen für Ölverschmutzungen im Persischen Golf eingerichtet wurde, kann als Bezugspunkt für künftige Mechanismen für die Ukraine dienen.

Ökozid als Verbrechen gegen die Natur

Seit Jahrhunderten wird die Natur im Krieg angegriffen, sei es durch Taktiken der verbrannten Erde, Wetterkriegsführung oder als „Kollateralschaden“. Der Krieg in der Ukraine ist ein klares Beispiel dafür, doch die Welt misst Umweltkriegsverbrechen immer noch nicht ausreichend Bedeutung bei. Angesichts der umfangreichen Umweltanliegen, die die europäische Diskussion und die Erzählungen vieler westlicher Politiker prägen, erscheint es paradox, dass Verbrechen gegen die Natur in den Statuten internationaler Gerichte noch nicht behandelt wurden. Das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs sieht zwar vier Kernverbrechen vor, aber Umweltverbrechen sind darin nicht explizit als eigene Kategorie aufgeführt. Zwar gibt es eine Passage zu „weit verbreiteter, langfristiger und schwerer Schädigung der Umwelt“, doch die Definition bleibt vage und an militärische Vorteile geknüpft – ein unzureichender Schutz für die Natur.

Der Begriff „Ökozid“, der in den 1970er Jahren geprägt wurde, wird seitdem unter internationalen Juristen und Umweltaktivisten diskutiert, die sich für seine offizielle Anerkennung als „unrechtmäßige oder mutwillige Handlungen einsetzen, bei denen mit Wissen gehandelt wird, dass eine erhebliche Wahrscheinlichkeit für schwere und entweder weit verbreitete oder langfristige Schäden für die Umwelt besteht…“ Diese Definition wurde 2021 vom Unabhängigen Expertengremium, das von der NGO „Stop Ecocide“ einberufen wurde, für die Aufnahme in das Römische Statut vorgeschlagen, wobei mit einer erwarteten Gegenreaktion großer Unternehmen gerechnet wird. Die Kampagne wurde auch von kleinen Inselstaaten – Vanuatu, Fidschi und Samoa – unterstützt, die potenziell die ersten Opfer der verheerenden Folgen des Klimawandels werden könnten.

2024 wird Belgien als erstes EU-Land Ökozid offiziell in sein Strafgesetzbuch aufnehmen. Weitere Länder wie Frankreich, die Niederlande und Spanien arbeiten ebenfalls an entsprechenden Gesetzen, und auf EUEbene markiert die Environmental Crime Directive 2024 einen wichtigen Schritt in diese Richtung. Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms im Juni 2023 setzt sich die Ukraine dafür ein, dass Ökozid als internationales Verbrechen anerkannt wird.

Die Ukraine hat den Straftatbestand des Ökozids bereits anerkannt: 2001 wurde er unter Artikel 441 in ihr Strafgesetzbuch aufgenommen, was die Möglichkeit der Strafverfolgung im Inland eröffnet. Der Begriff wird definiert als „massenhafte Zerstörung von Flora und Fauna, Vergiftung von Luft- oder Wasserressourcen sowie jede andere Handlung, die eine Umweltkatastrophe verursachen kann“. Derzeit laufen 14 Ermittlungsverfahren zu offiziell als Ökozid eingestuften Fällen – darunter die Angriffe auf das Institut für Physik und Technologie in Charkiw. Insgesamt wurden bereits über 200 Verfahren wegen russischer Umweltkriegsverbrechen eingeleitet. Diese Fälle werden akribisch dokumentiert, um später in das Schadensregister der Ukraine beim Europarat aufgenommen zu werden und mögliche Entschädigungen zu erleichtern. Ironischerweise erkennt auch das russische Strafgesetzbuch Ökozid als Straftat an – mit einer fast identischen Definition wie in der Ukraine. Dies unterstreicht die Doppelmoral des Aggressorstaates. Umso dringlicher ist es, internationale Mechanismen zu schaffen, die sicherstellen, dass Umweltverbrechen nicht ungestraft bleiben. Eine mögliche Lösung wäre eine eigene ÖkozidKonvention oder die Erweiterung des internationalen Strafrechts, um Staaten für Umweltzerstörung konsequent zur Rechenschaft zu ziehen und die Aggressoren daran zu hindern, die Umweltagenda zu manipulieren.

Das Konzept der widerhallenden Auswirkungen

Ein grundlegendes Prinzip des Internationalen Humanitären Rechts (IHL) ist das Prinzip der Verhältnismäßigkeit, das Kriegsakte einschränkt, die Schaden verursachen, der als übermäßig und unverhältnismäßig im Verhältnis zum erwarteten militärischen Vorteil der angreifenden Partei angesehen wird. Dieses Prinzip ist von Natur aus subjektiv, da es in der Hand des Militärkommandanten liegt, zu entscheiden, ob der erwartete Vorteil der geplanten Operation den verursachten Schaden rechtfertigt. Die Anwendung dieser Strategie führt oft zur Auslassung einer sehr wichtigen Überlegung. Verhältnismäßigkeitsberechnungen basieren in der Regel auf dem potenziellen direkten und unmittelbaren Schaden, wobei die langfristigen Folgen, die untrennbar mit dem Angriff verbunden sind — die sogenannten „Nachhall-Effekte“ — außer Acht gelassen werden. Im Fall der Zerstörung des Kachowka Staudamms manifestieren sich diese Effekte in der Zerstörung von Wildtieren, Bodenverunreinigungen und langfristigen Gesundheitsproblemen. Ebenso gefährdet die weit verbreitete Landminenverschmutzung die ukrainische Wirtschaft und Landwirtschaft, was wiederum die globale Ernährungssicherheit gefährdet. Wenn die Nachhall-Effekte zusammen mit dem unmittelbaren Schaden berücksichtigt werden, wird die offenkundige und höchst unverhältnismäßige Natur des russischen Ökozids in der Ukraine noch deutlicher.

Zerstörung des Kachowska-Staudamms

Ungeachtet der Abwesenheit eines eigenen Verbrechens der Ökozid im internationalen Recht stellt die Zerstörung des Kachowska-Staudamms durch die russischen Streitkräfte eine schwere Verletzung des Internationalen Humanitären Rechts (IHL) gemäß Artikel 56 des Zusatzprotokolls I dar, der Angriffe auf verschiedene Einrichtungen, einschließlich Staudämme, verbietet. Trotz der Bestimmungen der Genfer Konventionen zielt Russland absichtlich auf strategische und potenziell gefährliche Infrastruktur ab, wie zum Beispiel die Angriffe auf die Pechenihy- und Oskil-Staudämme in der Region Charkiw sowie die langanhaltende Besetzung des Kernkraftwerks Saporischschja. Eine unsachgemäße Verwaltung der Anlage durch die Besatzungsmächte könnte zu einem nuklearen Unfall im Werk führen, mit enormen menschlichen und ökologischen Kosten, die weit über die ukrainischen Grenzen hinausreichen würden.

In den ersten Tagen nach der Zerstörung des Kachowska-Staudamms verurteilten mehrere Staaten den Angriff als eine erschreckende Umweltkatastrophe, aber bisher hat nur die Ukraine ihn als Akt des Ökozids bezeichnet. Interessanterweise ergab die Analyse der Reaktionen der internationalen Gemeinschaft, dass die lautstärksten Verurteilungen aus den Hauptstädten Osteuropas und einigen Balkanstaaten kamen, während der Rest es vorzog, einen neutraleren Ton anzunehmen und Fingerzeigen zu vermeiden.

Eines der größten Stauseen in Europa, das Trinkwasser für über 700.000 Menschen bereitstellte, wird nun von den Bewohnern der Region Cherson als das „tote Meer“ bezeichnet, die direkt mit den schädlichen Folgen dieser russischen Strategie der Waffennutzung von Wasser konfrontiert sind. Das zerstörte Wasserkraftwerk spielte eine entscheidende Rolle und hatte mehrere Funktionen: Es lieferte Kühlwasser für das Kernkraftwerk Saporischschja, bewässerte landwirtschaftliche Flächen im Süden der Ukraine und erzeugte Energie. Neben der Störung dieser wichtigen Prozesse und den erhöhten Risiken einer nuklearen Katastrophe löste es auch eine Kaskade langfristiger Umwelt-, Sozial- und Wirtschaftsprobleme aus.

Die weitverbreitete Überschwemmung, die durch die Zerstörung des Wasserkraftwerks Kachowka verursacht wurde, führte zur Übertragung von giftigen Materialien, Industrieabfällen, Abwasser und totem Wildtieren, wodurch die Schwarzmeerregion kontaminiert wurde – etwas, das von den ukrainischen Behörden als „Müllhalde und Tierfriedhof“ bezeichnet wurde. Solche Katastrophen erhöhen erheblich das Risiko von wasserbasierten Krankheiten wie Cholera, Durchfall, Typhus und Hepatitis A, was zu ernsthaften gesundheitlichen Bedenken führt. Darüber hinaus betrafen die Überschwemmungen viele von Ukrainens Naturschutzgebieten, von denen einige zum Emerald-Netzwerk gehören – Gebiete, die durch das Übereinkommen von Bern zum Schutz europäischer Wildtiere und ihrer Lebensräume geschützt sind. Fast 600.000 Hektar landwirtschaftlicher Fläche sind aufgrund des Wassermangels für die Bewässerung gefährdet, in Wüsten zu verwandeln.

Eine der gefährlichsten Folgen dieses offensichtlichen Ökozids ist die weitverbreitete Verlagerung von Landminen. Große Landflächen werden nun für kontaminiert gehalten, was später zur Aufgabe von Ackerland und erheblichen landwirtschaftlichen Verlusten führen könnte.

Landminenverseuchung: Die Ernährungssicherheit ist bedroht

Es ist nicht ungewöhnlich, auf Zeitungsberichte zu stoßen, die besagen, dass die Ukraine das am stärksten verminte Land der Welt geworden ist. Die neuesten Schätzungen deuten darauf hin, dass immer noch 139.000 Quadratkilometer Land als kontaminiert gelten — eine Fläche, die etwa der Größe von North Carolina oder dreimal der Größe der Schweiz entspricht. Landminen und andere explosive Kriegsmunition fügen nicht nur unmittelbaren Schaden für das menschliche Leben zu, sondern erzeugen auch NachhallEffekte, die noch Jahrzehnten, sogar Jahrhunderten nach dem Abschluss von Friedensverträgen und der Niederlegung von Waffen anhalten.

Die Ukraine, die ein Drittel des fruchtbarsten Bodens der Welt, des Schwarzerdes (Chernozem), beherbergt, ist für ihre Wirtschaft auf die Landwirtschaft angewiesen und liefert wichtige Ressourcen an Europa sowie an Länder des globalen Südens. Wie jedoch Bodenproben aus der befreiten Region Charkiw zeigen, ist der Boden aufgrund ständiger Beschießungen und Minenlegungen stark mit giftigen Elementen wie Quecksilber und Arsen belastet. Mit schätzungsweise 500.000 Hektar landwirtschaftlicher Fläche, die von Minen befreit werden müssen, ist die Zukunft von Europas „Kornkammer“ gefährdet. Dennoch, selbst inmitten der weit verbreiteten humanitären und ökologischen Katastrophe, setzt die Ukraine alles daran, eine globale Ernährungskrise zu verhindern, indem sie Waren an Gebiete liefert, die größtenteils von der Landwirtschaft der Ukraine abhängig sind, wie Mosambik, Syrien, Dschibuti und Palästina.

Allerdings sind auch nachfolgende Minenräumungsmaßnahmen, die darauf abzielen, Land freizugeben und es wieder nutzbar zu machen, nicht immer umweltfreundlich. Um Bodenerosion, Verlust der Fruchtbarkeit und lokale Verschmutzung zu verhindern, sollten humanitäre Minenräumstrategien die lokalen Umweltbedingungen berücksichtigen und mit den Internationalen Standards für Minenräumung in Einklang stehen. Die ukrainische Minenräumstrategie, die im Juni 2024 ins Leben gerufen wurde, adressiert diese Umweltaspekte, die weiter in die Aktivitäten mehrerer Minenräumorganisationen integriert werden sollen. Die Unterstützung von Partnern ist von größter Bedeutung, da das Gesamtbudget für die Minenräumung des ukrainischen Territoriums auf etwa 37,5 Milliarden Dollar geschätzt wird.

Öko-Zerstörung: Russlands Krieg gegen die Naturschutzgebiete der Ukraine

Russland hat seit 2014 ukrainische Naturschutzgebiete ins Visier genommen, und heute stehen über 500 Naturschutzgebietsstandorte unter Besatzung und mehr als 800 werden unaufhörlich beschädigt, darunter Feuchtgebiete, die durch die Ramsar-Konvention geschützt sind, sowie Schutzgebiete des Emerald-Netzwerks. Mindestens acht UNESCO-Biosphärenreservate befinden sich in der Ukraine, von denen zwei unter der brutalen russischen Besatzung stehen. Sie gehören auch zu den größten und bekanntesten in Europa — Askanija-Nowa und die Schwarzmeer- (Chornomorsky) Naturschutzgebiete. Letzteres gilt als die älteste Steppe der Welt und ist die Heimat von über 3000 Tierarten, von denen viele selten und vom Aussterben bedroht sind. Dennoch unternimmt die im Frühjahr 2023 etablierte Besatzungsmacht keine Anstrengungen, die einzigartige natürliche Vielfalt zu bewahren. Stattdessen begannen sie, schweres Gerät einzusetzen und Gräben in den unberührten und ursprünglichen Steppen Askanias zu graben.

Zahlreiche Berichte belegen, dass Russland auch in die illegale Deportation von Tieren aus dem Roten Buch aus dem Naturschutzgebiet in das vorübergehend besetzte Gebiet der Krim sowie auf das Territorium des Aggressorstaaten verwickelt ist. Die Bedrohung des Überlebens dieser Arten stellt einen schweren Verstoß gegen internationale Abkommen dar, einschließlich des Übereinkommens über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen (CITES), dem sowohl die Ukraine als auch Russland beigetreten sind.

Zudem leiden viele der Naturparks und Wälder ständig unter Bränden, die durch militärische Handlungen oder vorsätzlichen Sabotageakt verursacht werden. So verhinderte während der russischen Präsenz im Tschernobyl-Strahlen- und Ökologischen Biosphärenreservat die Besatzungsmacht absichtlich die Brandbekämpfung, indem sie die Arbeit der Feuerwehr blockierte. Das Biosphärenreservat rund um die Kinburn-Halbinsel wurde aufgrund der anhaltenden Feindseligkeiten von mindestens 449 Waldbränden heimgesucht. Die Brände haben auch das gesamte Schutzgebiet des Dzharylhach-Nationalparks zerstört.

Die Rolle der internationalen Gemeinschaft

Die Ukraine ist ein Vorreiter bei der Dokumentation von Umweltkriegsverbrechen und strebt an, einen globalen Standard für die Untersuchung von Ökoziden zu etablieren. Obwohl Umweltverbrechen auch im Rahmen von Kriegsverbrechen oder Völkermord verfolgt werden könnten — insbesondere wenn die Umweltzerstörung einen weit verbreiteten Verlust von Menschenleben verursacht — bleiben solche Bestimmungen eher menschenzentriert als naturzentriert. Die Rolle der internationalen Gemeinschaft sollte darin bestehen, einen rechtlichen Mechanismus zu entwickeln, um die Täter von Ökoziden zur Rechenschaft zu ziehen.

Ein potenzielles Szenario ist die oben genannte Aufnahme des Ökozids als eigenständiges Verbrechen unter dem Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs, dessen 125. Mitglied die Ukraine am 1. Januar 2025 wurde. Dies würde Möglichkeiten eröffnen, einzelne Täter, einschließlich politischer Führer und Militärkommandanten, für zukünftige Ökozid-Verbrechen zu verfolgen, da der IStGH keine Verbrechen rückwirkend verfolgen kann, die zuvor begangen wurden.

Eine klare und eindeutige Definition würde auch sicherstellen, dass Umweltverbrechen nicht nur als Bestandteile von Kriegsverbrechen behandelt werden, die einen hohen Schwellenwert an Gewalt und Bewusstsein für die Konsequenzen erfordern, sondern auch als eigenständige Straftaten, die in Friedenszeiten begangen werden. Darüber hinaus könnten Staaten, die eine neue Bestimmung ratifizieren, die den Ökozid als Verbrechen anerkennt, potenziell Täter nach dem Prinzip der universellen Jurisdiktion strafrechtlich verfolgen. Reformen könnten auch in das Internationale Humanitäre Recht eingeführt werden, um eine detailliertere Definition des Ökozids in den Genfer Konventionen zu liefern und einen höheren Schwellenwert für Verhältnismäßigkeitsberechnungen festzulegen, einschließlich der UmweltNachhall-Effekte. Die Ukraine könnte auch eine Gutachten des Internationalen Gerichtshofs durch eine Resolution der UN-Generalversammlung anstreben, um das aktuelle internationale Recht in Bezug auf Umweltkriegsverbrechen zu klären.

Die Anerkennung des Ökozids als eigenständiges Verbrechen würde auch Perspektiven für Entschädigungen der Opfer eröffnen, insbesondere im Hinblick auf die umfangreichen Bemühungen der Ukraine, Umweltschäden zu dokumentieren, unter anderem durch die von der Ministerium für Umweltund Naturressourcen entwickelte Plattform EcoZagroza. Im Einklang mit dem Umweltpakt für die Ukraine sollte eine spezifische Methodik zur Sammlung von Informationen und anschließenden Quantifizierung des Schadens mit Hilfe internationaler Experten entwickelt werden, die weiter in das Schadensregister für die Ukraine aufgenommen werden soll.

Schlussfolgerungen

Ökozid ist ein Verbrechen, das darauf abzielt, die Zukunft des Planeten zu stehlen. Im Gegensatz zu einigen anderen Kriegsverbrechen überschreitet es Grenzen und Zeiten, weshalb seine internationale Anerkennung entscheidend ist, um sicherzustellen, dass Naturzerstörer nicht ungestraft davonkommen. Die Welt sollte die Ukraine nicht allein im Kampf gegen die Umweltverbrechen des Aggressors lassen, da diese Unterstützung nicht nur dem Schutz des natürlichen Erbes der Ukraine dient, sondern auch der Rettung der globalen Umwelt und des Klimas für zukünftige Generationen.

Disclaimer: The views, thoughts, and opinions expressed in the papers published on this site belong solely to the authors and not necessarily to the Transatlantic Dialogue Center, its committees, or its affiliated organizations. The papers are intended to stimulate dialogue and discussion and do not represent official policy positions of the Transatlantic Dialogue Center or any other organizations the authors may be associated with.