795 KB

Wichtigste Schlussfolgerungen

- Immer mehr osteuropäische Länder treten aus der Ottawa-Konvention aus und begründen dies damit, dass die aktuelle Sicherheitslage eine Aufrüstung mit Antipersonenminen erfordere.

- Der Vertrag wurde ursprünglich in einer Phase des Optimismus nach dem Kalten Krieg unterzeichnet und spiegelte eine Hinwendung zur menschlichen Sicherheit wider. Viele mittel- und osteuropäische Staaten betrachteten ihn als Türöffner für die Integration in NATO und EU.

- Diese grundlegende Logik wird nun durch ein neues strategisches Umfeld infrage gestellt: Russlands Weigerung, dem Vertrag beizutreten, und sein umfassender Einsatz von Minen in der Ukraine schaffen eine gefährliche Asymmetrie für die Nachbarländer.

- Diese Staaten präsentieren ihren Austritt nicht als Abkehr von humanitären Normen, sondern als notwendige Anpassung zur Verteidigung ihrer territorialen Souveränität gegenüber einem militärisch nicht eingeschränkten Gegner.

- Obwohl die NATO-Staaten weiterhin an umfassenderen Rüstungskontrollregimen festhalten, könnte sich der Präzedenzfall eines Vertragsausstiegs unter dem Vorwand der nationalen Sicherheit auch auf andere Abkommen über Streumunition oder konventionelle Waffen übertragen.

- Die Erosion selbst selektiver Abrüstungsnormen birgt das Risiko, die Legitimität des globalen Rüstungskontrollsystems zu untergraben – insbesondere dann, wenn immer mehr Staaten strategische Abschreckung über humanitäre Verpflichtungen stellen.

Warum treten Länder vom Ottawa-Vertrag aus?

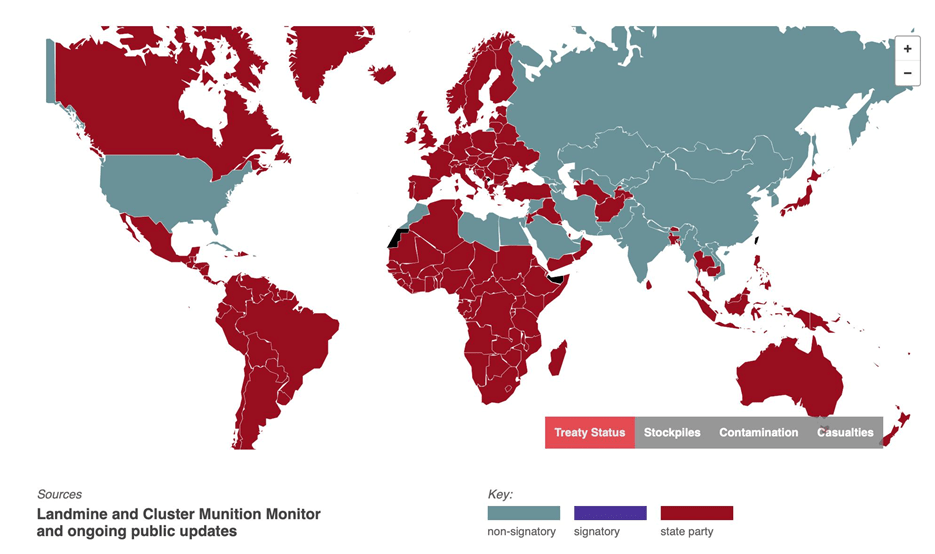

In den letzten Monaten haben mehrere an Russland grenzende Länder – darunter die Ukraine, Polen und die baltischen Staaten – ihre Absicht erklärt, aus der Ottawa-Konvention zum Verbot von Antipersonenminen auszutreten. Dieser ungewöhnliche Schritt stellt langjährige humanitäre Normen infrage und wirft eine berechtigte Frage auf: Handelt es sich hierbei um Einzelfälle in Kriegszeiten oder um eine grundlegende Veränderung des internationalen Rüstungskontrollregimes?

Historische Hintergründe der Ottawa-Konvention

Es lohnt sich, einen Blick auf den historischen Hintergrund zu werfen, um den Kontext zu verstehen, in dem die Ottawa-Konvention und ähnliche internationale Abkommen ausgearbeitet und verabschiedet wurden. Die 1990er Jahre, die Zeit des Zusammenbruchs der Sowjetunion und des Endes des Kalten Krieges, waren eine Schlüsselperiode, die den Beginn aktiver Diskussionen über das Verbot von Antipersonenminen kennzeichnete. In dieser Zeit vollzog sich auf internationaler Ebene ein Übergang von der ideologischen Konfrontation zwischen den beiden Blöcken hin zu Bestrebungen, allgemeingültige humanitäre Normen zur Verringerung der Folgen bewaffneter Konflikte zu entwickeln.

Eines der akutesten Probleme war damals der massive Einsatz von Antipersonenminen, wovon noch mehrere Millionen in Konfliktgebieten, vor allem in Afrika, Südostasien und auf dem Balkan, verlegt waren. Die Folgen ihres Gebrauchs waren langfristig und weitreichend, führten zu humanitären Katastrophen und stellten eine Gefahr für die Sicherheit der Zivilbevölkerung dar. Dies führte zu einer Verlagerung von staatszentrierten Sicherheitsansätzen hin zum Konzept der menschlichen Sicherheit, das Teil der neuen humanitären Agenda wurde.

Die Konvention wurde jedoch nicht ausschließlich aus humanitären Gründen verabschiedet. Der verbreitete Einsatz von Antipersonenminen hat der landwirtschaftlichen Entwicklung erheblichen Schaden zugefügt, den Wiederaufbau der Infrastruktur behindert und die wirtschaftliche Wiederherstellung der vom Konflikt betroffenen Regionen erschwert. Außerdem wurde der Anschluss an die Ottawa-Konvention für eine Reihe von Staaten, insbesondere in Mittel- und Osteuropa (Polen, Tschechische Republik, Ungarn, die Slowakei und andere), als eine Demonstration des Bekenntnisses zu

demokratischen und humanitären Werten angesehen, was als eine der politischen und rufbezogenen Voraussetzungen für die Integration in die Strukturen der Europäischen Union und der NATO galt.

Es gab auch technische Überlegungen. Einige Staaten, darunter Deutschland, Kanada, Schweden und Norwegen, kamen zu dem Schluss, dass Antipersonenminen eine veraltete Waffe seien und durch moderne Technologien wie Sensoren, unbemannte Systeme, Aufklärung und Frühwarnsysteme ersetzt werden könnten.

Allerdings hielten nicht alle Länder es für möglich, auf den Einsatz von Minen zu verzichten. Zu den Staaten, die sich geweigert haben, die Ottawa-Konvention zu unterzeichnen, gehören die Vereinigten Staaten, die Russische Föderation, China, Indien und Pakistan. Ihrer Ansicht nach bleiben Antipersonenminen ein wichtiges Element der Verteidigungsstrategie, insbesondere im Kontext der Grenzsicherung oder bei Konflikten in umstrittenen Gebieten (wie beispielsweise die Situation zwischen Indien und Pakistan in der Region Kaschmir). Darüber hinaus verwiesen diese Länder auf ein entstehendes Ungleichgewicht: Der Verzicht auf Minen schafft eine militärisch strategische Asymmetrie, die

potenziellen Gegnern, die nicht an ähnliche Verpflichtungen gebunden sind, einen Vorteil verschafft verschafft. Dies erklärt ihre Weigerung, an multilateralen Abkommen teilzunehmen, die den Einsatz bestimmter Waffentypen einschränken.

Die Bedrohung von Russland und die Rückkehr der Minen als strategisches Mittel

Unter Berücksichtigung des historischen Kontexts stellt sich die Frage, welche Argumente die Staaten vorbringen, die ihren Austritt aus der Ottawa-Konvention angekündigt haben. Die Rhetorik und die Motive dieser Länder bilden ein einheitliches Narrativ. Das Hauptargument lautet wie folgt: Als die Konvention unterzeichnet und ratifiziert wurde, wurde die Möglichkeit einer bewaffneten Aggression der Russischen Föderation gegen europäische Staaten, geschweige denn Szenarien einer Annexion von Gebieten, nicht berücksichtigt.

Da Russland nicht Vertragsstaat der Ottawa-Konvention ist und systematisch Antipersonenminen während seiner Invasion in der Ukraine einsetzt, haben eine Reihe von Ländern, die direkt an Russland grenzen, keine Garantie dafür, dass solche Waffen nicht gegen sie verwendet werden. Dies schafft eine asymmetrische Situation, in der eine Seite aufgrund von Mitteln, die für andere Vertragsstaaten verboten

sind, einen potenziellen tak tischen Vorteil hat hat. Vor diesem Hintergrund betrachten diese Staaten den Austritt aus der Ottawa-Konvention nicht als Verzicht auf ihre int ernationalen humanitären

Verpflichtungen, sondern als notwendige Maßnahme zur Gewährleistung der nationalen Sicherheit und zum Schutz ihrer territorialen Integrität und Souveränität.

Der Austritt von Ländern an der Ostflanke der NATO aus der Ottawa-Konvention ist nicht nur eine taktische Anpassung. Dies deutet auf eine sich verbreitete Meinung hin, dass bestehende Rüstungskontrollregime nicht mehr ausreichend sind, um die nationale Sicherheit in einem Umfeld hoher Bedrohung zu schützen. Diese Maßnahmen spiegeln einen Wandel im Denkansatz wider: Humanitäre Normen, so ideal sie auch sind, können übergangen werden, wenn Gegner außerhalb derselben

rechtlichen Grenzen agieren agieren.

Sind andere Verträge gefährdet?

Ein plötzlicher Wandel in der Rhetorik wirft eine logische Frage auf: Könnte sich dieser Trend auf andere internationale Rüstungskontrollabkommen ausweiten? Es erscheint möglich, allerdings unter einer wichtigen Bedingung. NATO-Mitgliedstaaten werden voraussichtlich keine Schritte unternehmen, die zu einer Eskalation des Konflikts führen könnten. Alle völkerrechtlichen Verpflichtungen, auf die diese Länder verzichten, werden von ihnen ausschließlich im Kontext der Verteidigung des eigenen Territoriums und der Verringerung des Risikos einer direkten militärischen Konfrontation mit der Russischen Föderation interpretiert.

Es sollte betont werden, dass alle Vereinbarungen, die nicht nur Beschränkungen, sondern auch Elemente offensiver Maßnahmen oder potenzieller Vergeltung beinhalten, wie beispielsweise:

- Die Raketentechnologie-Kontrollregime (MTCR, 1987),

- Der Haager Verhaltenskodex gegen die Proliferation ballistischer Raketen (HCoC, 2002),

- Die Verträge zur Verringerung strategischer Waffen (START I, II, New START)

höchstwahrscheinlich nicht angenommen werden. Die strategische Linie der Staaten, die direkt an Russland grenzen, besteht darin, die Wahrscheinlichkeit eines bewaffneten Konflikts zu verringern oder zumindest dessen Ausmaß und Folgen zu begrenzen. Ein Verzicht auf diese Übereinkommen würde genau das Gegenteil bewirken.

Es gibt jedoch internationale Abkommen, aus denen sich Staaten theoretisch unter dem Vorwand der Selbstverteidigung zurückziehen könnten, wie beispielsweise:

- Das Übereinkommen über Streumunition (CCM, 2008);

- Das VN-Übereinkommen über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen (CCW, 1980), insbesondere das Protokoll II über Minen, Sprengfallen und andere Vorrichtungen;

Jedes dieser Abkommen schränkt den Einsatz bestimmter Waffenkategorien ein, die im Szenario einer veränderten geopolitischen Lage oder zunehmender Bedrohungen von Staaten als Instrumente defensiver Abschreckung betrachtet werden könnten. Angesichts der sich verschlechternden Sicherheitslage an der Ostflanke Europas kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass die Frage einer Überarbeitung der Verpflichtungen aus diesen Dokumenten auf die Tagesordnung gesetzt wird.

Könnte dies der Beginn eines globalen Rückschritts in der Rüstungskontrolle sein?

Auch wenn die jüngsten Austritte aus der Ottawa-Konvention zunächst als Einzelfälle erscheinen mögen, werfen sie große Zweifel zur Belastbarkeit internationaler Rüstungskontrollregime in einer zunehmend unsicheren Welt auf. NATO-Staaten werden zentrale Abrüstungsabkommen wohl kaum aufgeben, solange kein größerer direkter Konflikt mit Russland ausbricht. Dennoch könnte das von osteuropäischen Staaten gesetzte Präzedenzbeispiel – die Priorisierung der nationalen Verteidigung gegenüber humanitären Normen – andernorts ähnliche Entscheidungen auslösen, sollte sich das globale Sicherheitsklima weiter verschlechtern.

Ein globaler Dominoeffekt ist kurzfristig zwar unwahrscheinlich, insbesondere bei Staaten, die nicht in aktive Konflikte verwickelt sind. In Regionen mit zunehmenden militärischen Bedrohungen oder asymmetrischer Kriegsführung könnten Länder jedoch bestimmte Verträge – vornehmlich solche, die defensive Fähigkeiten einschränken – zunehmend als Belastung statt als Schutzmechanismus betrachten. In solchen Fällen könnten Regierungen ihre Teilnahme an Abkommen wie dem Übereinkommen über Streumunition oder den CCW-Protokollen überdenken oder aufkündigen und ihr Handeln als notwendige Anpassung an neue Bedrohungslagen rechtfertigen.

Letztendlich könnte die Aushöhlung auch nur einiger Abrüstungsnormen das gesamte Gefüge des humanitären Völkerrechts schwächen. Da immer mehr Staaten die strategischen Kosten gesetzlicher Beschränkungen abwägen, könnten die Legitimität und Durchsetzbarkeit globaler Rüstungskontrollstandards allmählich untergraben werden.

Schlussfolgerungen: Ein vorsichtiger Wandel, kein Trend – Bisher

Die jüngsten Austritte aus der Ottawa-Konvention bedeuten noch keinen systematischen Zerfall der Normen von Rüstungskontrolle, doch sie senden ein deutliches Signal. In einer sich verschärfenden Sicherheitsumwelt könnten humanitäre Prinzipien zunehmend strategischen Notwendigkeiten untergeordnet werden. Sollte sich die geopolitische Lage weiter zuspitzen, könnte das von diesen Staaten gesetzte Präzedenzbeispiel den Weg für eine breitere Neubewertung weiterer Verträge ebnen. Wie die Geschichte zeigt, sind Rüstungskontrollregime nur so stark wie die strategische Stabilität, die ihnen zugrunde liegt.

The views, thoughts, and opinions expressed in the papers published on this site belong solely to the authors and not necessarily to the Transatlantic Dialogue Center, its committees, or its affiliated organizations. The papers are intended to stimulate dialogue and discussion and do not represent official policy positions of the Transatlantic Dialogue Center or any other organizations with which the authors may be associated.