1 MB

Wichtigste Schlussfolgerungen

- Biologische Waffen entwickeln sich zu einer der gefährlichsten Bedrohungen für die globale Sicherheit – mit einzigartigem Potenzial für massive Störungen, das in der strategischen Planung jedoch weiterhin unterschätzt wird.

- Die COVID-19-Pandemie war eine reale Warnung: Sie zeigte auf, dass selbst fortgeschrittene Nationen nicht über die nötige Infrastruktur, Koordination und Resilienz verfügen, um einem sich schnell ausbreitenden Erreger zu begegnen. Diese Schwachstellen wären noch katastrophaler, wenn sie absichtlich durch einen als Waffe eingesetzten biologischen Agent ausgenutzt würden.

- Die weltweite Biosicherheit bleibt gefährlich ungleich verteilt: Während Länder wie die USA und Großbritannien über fortgeschrittene Kapazitäten und Strukturen verfügen, fehlt es einem Großteil der Welt an grundlegenden Diagnosesystemen oder rechtlichen Regelungen. Diese Ungleichgewichte schaffen globale Schwachstellen, die von staatlichen oder nichtstaatlichen Akteuren ausgenutzt werden können.

- Gleichzeitig bauen gegnerische Mächte wie Russland und China ihre Biotechnologieprogramme mit Dual Use aus, einschließlich potenziell offensiver Anwendungen, und missachten dabei geltende Rüstungskontrollnormen.

- Neue Technologien wie synthetische Biologie, CRISPR und KI senken rapid die Barriere zur Konstruktion oder Modifikation von Krankheitserregern, wodurch es zunehmend glaubhaft wird, dass nicht nur Staaten, sondern auch kleine Gruppen Biowaffen entwickeln und einsetzen könnten.

- Das Fehlen wirksamer Durchsetzungsmechanismen im Rahmen des Biowaffenübereinkommens und der Mangel an einem globalen Aufsichtsorgan, das vergleichbar mit der IAEA im Nuklearbereich wäre, lassen die Welt schlecht gerüstet zurück, um solche Bedrohungen rechtzeitig zu erkennen oder zu verhindern.

- Das Zeitfenster für wirksame Prävention wird immer kleiner. Um diesem Risiko zu begegnen, müssen westliche Regierungen die Bioabwehr als zentralen Bestandteil nationaler Bündnissicherheitsstrategien begreifen – mit Investitionen in Frühwarnsysteme, interoperable Vorräte, Hochsicherheitslabore und internationale Steuerungsmechanismen. Ohne solche Maßnahmen könnte der nächste Ausbruch nicht natürlichen Ursprungs sein, sondern das Ergebnis eines absichtlichen Akts – mit Folgen, die weit über eine klassische Gesundheitskrise hinausgehen.

Biologische Waffen stellen eine der ernstesten Bedrohungen für die globale Sicherheit und paradoxerweise auch eine der am meisten übersehenen dar. Im Gegensatz zu nuklearen oder konventionellen Waffen werden bei Biowaffen infektiöse Agenzien (Viren, Bakterien, Toxine) gebraucht, um Krankheiten, Todesfälle und gesellschaftliche Destabilisierung zu verursachen. Ihre Verbreitung erfolgt unsichtbar und exponentiell, weshalb sie auch als „Atombombe des kleinen Mannes“ bezeichnet werden. Ein einziger gezielter Einsatz – zum richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort – könnte eine katastrophale Pandemie auslösen.

Wir alle haben gerade die COVID-19-Pandemie erlebt, die zwar natürlichen Ursprungs war, aber dennoch deutlich zeigte, wozu ein ansteckender Erreger fähig ist. Über sieben Millionen Menschen sind gestorben, Volkswirtschaften wurden lahmgelegt, und selbst mächtige Regierungen wurden von dem neuartigen Virus überrumpelt. Sollte ein Bioangriff gezielt erfolgen – etwa durch einen gentechnisch veränderten Stamm mit höherer Tödlichkeit – wären die Folgen noch verheerender.

COVID-19: Ein Weckruf für die Biosicherheit

Die Pandemie offenbarte die bestürzende mangelnde Vorbereitung der Welt. Die COVID-Sterblichkeitsrate von rund 2 % reichte aus, um Gesellschaften zu erschüttern: Gesundheitssysteme waren überlastet, globale Lieferketten brachen zusammen, und Fehlinformationen verbreiteten sich rasant. Anfang 2020 kam es zu einem weltweiten Wettlauf um grundlegende Schutzausrüstung: Masken, persönliche Schutzausrüstung und Beatmungsgeräte. Ein hoch entwickelter, biotechnologisch modernisierter Erreger könnte noch schlimmere Folgen haben.

Bereits 2019 warnte der Global Health Security Index, dass die meisten Länder auf einen ernsthaften Ausbruch nicht vorbereitet seien; die Mehrheit erreichte weniger als 50 von 100 möglichen Punkten auf der Vorbereitungsskala. Diese Warnungen wurden jedoch größtenteils ignoriert. Ein unabhängiges Expertengremium betitelte seinen Bericht im selben Jahr wörtlich mit „Eine Welt in Gefahr“ und forderte entschlossenes Handeln gegen Pandemien. Doch 2020 zeigte, dass selbst wohlhabende Nationen keine koordinierten Reaktionspläne hatten und viele ärmere Länder praktisch über keinerlei Kapazitäten verfügten.

COVID-19 war ein Wendepunkt für das Bewusstsein rund um Biosicherheit. Es zwang politische Entscheidungsträger und die Öffentlichkeit, sich einem Albtraumszenario einer sich rasch ausbreitenden Pandemie auseinanderzusetzen. Auch wenn COVID selbst kein gezielter Angriff war, machte es aber

de utlich, welche Auswirkungen ein Biowaffenanschlag haben könnte: Ganze Städte im Lockdown, überfüllte Krankenhäuser, zum Stillstand gebrachter Reiseverkehr, massenhafte Verbreitung von Fehlinformationen. Viele Länder, die sich für sicher hielten, mussten feststellen, dass sie völlig unvorbereitet waren. Selbst innerhalb der NATO und der EU waren die ersten Reaktionen improvisiert und unkoordiniert, was eine strategische Lücke in der Sicherheitsplanung aufdeckte.

Zwar kam es infolge der Krise zu gewissen Fortschritten – Regierungen begannen, mehr in öffentliche Gesundheit und Pandemieprävention zu investieren. Initiativen wie die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) und die Impfallianz Gavi gewannen an Bedeutung, weil sie die Impfstoffentwicklung beschleunigten. Die EU schuf HERA, eine neue Behörde für die Krisenvorsorge und -reaktion bei gesundheitlichen Notlagen zur Koordination biomedizinischer Gegenmaßnahmen.

Diese Schritte sind zwar positiv, aber bei weitem nicht ausreichend. Strukturelle Schwächen bestehen for t.

Die Governance im Biosicherheitsbereich bleibt fragmentiert und unterfinanziert, insbesondere im

Vergleich zum traditionellen Verteidigungsbereich. Vor COVID gab es nur wenige nationale

Sicherheitsstrategien, die Pandemien oder Biowaffen wirklich priori sierten. Der Weckruf wurde zwar

gehört, aber haben wir wirklich etwas unternommen? Einige Länder aktualisierten ihre Pläne oder führten

mehr Übungen durch, während andere hingegen verfielen schnell wieder in Selbstzufriedenheit, sobald

die Infektionszahlen zurückgingen.

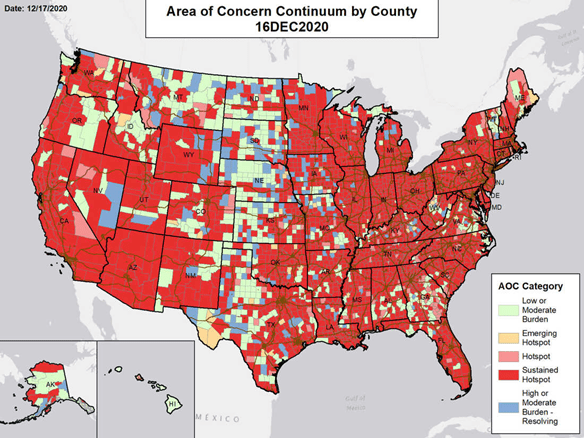

Die globale Lücke in der Biosicherheit

Dezember 2020 aufgrund von COVID-19 als

besorgniserregend einstufte. Quelle: Ministerium für

Gesundheit und Soziale Dienste

Umfassende Indizes haben erhebliche Unterschiede in der weltweiten Vorbereitung auf biologische Bedrohungen aufgezeigt. Nur eine Minderheit der Länder erzielte gute Ergebnisse in Bereitschaftsbewertungen und selbst Spitzenreiter wie die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich hatten während der COVID-19-Pandemie in der Praxis große Schwierigkeiten. Auf einer Seite des Spektrums stehen wohlhabende Länder wie die USA, Kanada und Großbritannien, die Milliarden in die Infrastruktur für die Bioabwehr investiert haben. Sie unterhalten Labornetzwerke der Biosicherheitsstufen 3 und 4, halten medizinische Gegenmaßnahmen vorrätig und fördern spezialisierte Behörden wie BARDA und DARPA. Das US-Verteidigungsministerium hat die Bedrohung durch biologische Waffen in seinem Biodefense Posture Review 2023 explizit als sicherheitspolitische Priorität hervorgehoben.

Im krassen Gegensatz dazu stehen weite Teile der Welt, darunter viele afrikanische Staaten sowie Regionen in Asien, Lateinamerika und Konfliktgebieten, die weder über grundlegende Diagnostikkapazitäten noch über relevante Biosicherheitsgesetze verfügen. Laut der WHO haben über 70 % der afrikanischen Länder keine angemessenen gesetzlichen Mechanismen oder moderne Labore, um mit gefährlichen Krankheitserregern umzugehen. Dies führt zu einem gefahrvollen globalen Ungleichgewicht. Ein Krankheitserreger braucht kein Visum: Ein Ausbruch in einem schlecht vorbereiteten Land kann sich rasch weltweit ausbreiten, insbesondere, wenn böswillige Akteure diese Schwachstellen gezielt ausnutzen. Die Bewältigung dieser Verwundbarkeit erfordert Investitionen in die globale Kapazitätsbildung. Wir müssen das Vorbereitetsein weltweit stärken – nicht nur in unserem unmittelbaren Umfeld.

Gegner und zunehmende Bedrohung: Russland, China und die neue Biopolitik

Zudem könnten gegnerische Regime wie Russland und China gezielt von den bestehenden Unterschieden. Beide Länder haben ihre Investitionen in Biotechnologie und Biowissenschaften massiv ausgeweitet, häufig mit Dual-Use-Potenzial, das ernste sicherheitspolitische Bedenken aufwirft. China hat Biotechnologie zu einer strategischen nationalen Priorität erhoben und erforscht militärische Anwendungen von Genom Editing und synthetischer Biologie. Chinesische Militärstrategen haben Biologie sogar als die „neue Domäne der Kriegsführung“ bezeichnet, was darauf hindeutet, dass sie potenzielle offensive Einsatzmöglichkeiten der aufkommenden Biotechnologie vorhersehen.

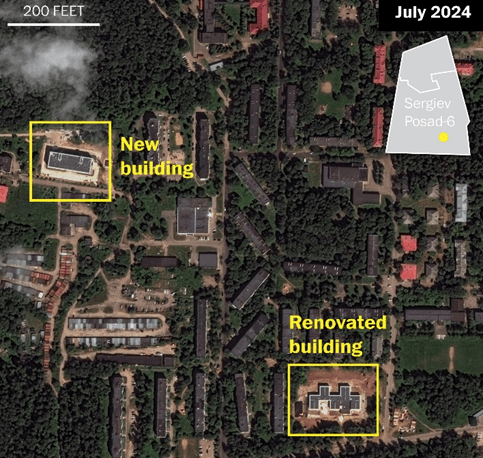

Erweitung des Biowaffenkomplexes. Quelle: Das

Washington Post

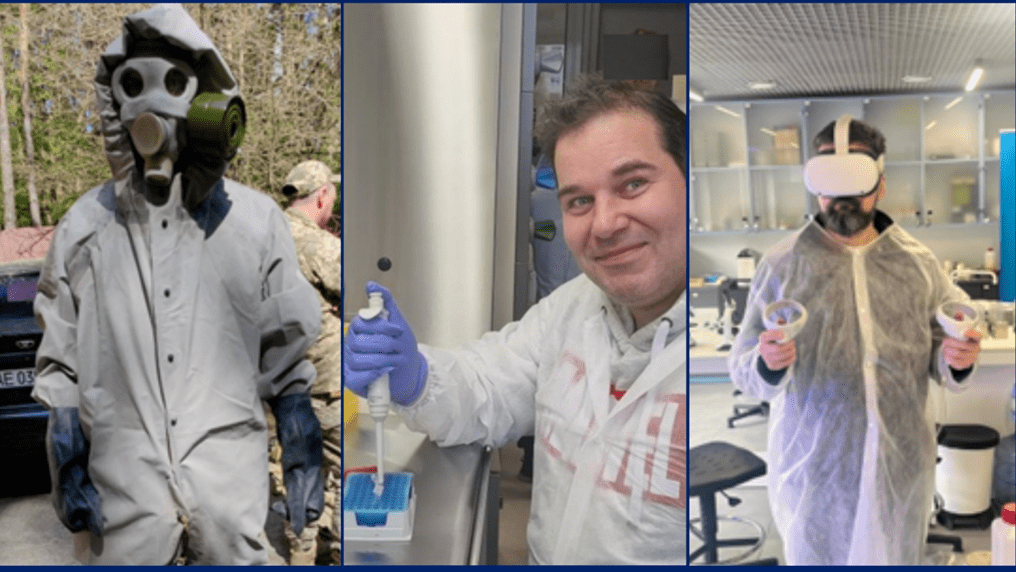

Auch Russland bleibt ein hochgradig besorgniserregender Akteur, nicht zuletzt aufgrund seiner sowjetischen Vergangenheit mit geheimen Biowaffenprogrammen. Jüngst zeigten Satellitenaufnahmen eine erhebliche Erweiterung eines lange stillgelegten Biowaffenkomplexes aus Sowjetzeiten in Sergijew Possad-6, einschließlich neuer BSL-4-Labore für den Umgang mit Ebola und anderen tödliche Viren. Moskau spricht von rein defensiver Forschung, aber die westliche Geheimdienste begegnen diesen Aussagen mit begründeter Skepsis.

Dies alles deutet darauf hin, dass der Westen sich zwar nach dem Inkrafttreten des Biowaffenübereinkommens (BWC) im Jahr 1975 weitgehend von offensiven Biowaffen verabschiedet hat, manche Regime jedoch möglicherweise nicht. Das Spielfeld könnte uneben sein, und das ist gefährlich.

Leider beginnt auch das lang gehegte Vertrauen in ein „moralisches Tabu gegen den Einsatz biologischer Waffen“ zu erodieren. In den letzten zehn Jahren kam es wiederholt zu Verstößen gegen das Chemiewaffenübereinkommen. So setzte das syrische Regime mehrfach Nervengifte und Chlorgas gegen Zivilisten ein und damit Normen gebrochen, die als unantastbar galten. Internationale Ermittler bestätigten mindestens 17 chemische Angriffe in Syrien, nachdem das Land dem Chemiewaffenübereinkommen beigetreten war. Auch Russland hat internationale Tabus missachtet: 2018 wurde in Großbritannien Sergej Skripal mit dem verbotenen Nowitschok-Nervengift vergiftet. Der Vorfall wurde von der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) bestätigt. 2020 kam ein Nowitschok-ähnlicher Stoff erneut zum Einsatz – diesmal gegen den russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny. Und 2017 ermordete Nordkorea mit dem Nervengift VX Kim Jong-nam, Kim Jong Ils ältester Sohn, in einem malaysischen Flughafen. Diese Vorfälle betreffen chemische, nicht biologische Waffen, sind aber dennoch wichtige Warnsignale. Jeder Staat, der bereit ist, internationale Abkommen zum Verbot chemischer Waffen zu verletzen, könnte ebenso das Biowaffenverbot ignorieren, wenn es den eigenen Zielen dient.

Biowaffen im Zeitalter hybrider Kriegsführung und Desinformation

In der hybriden Kriegsführung, die militärische, verdeckte und psychologische Taktiken kombiniert, stellen biologische Angriffe ein besonders attraktives Mittel für Aggressoren dar. Sie sind ihrer Natur nach abstreitbar – ein gezielter Ausbruch kann als natürliches Ereignis oder Unfall getarnt werden. Anders als ein Raketenangriff verrät ein sich ausbreitender Krankheitserreger nicht, wer ihn freigesetzt hat. Genau diese Ambiguität macht Biowaffen für Akteure wie den Kreml so verlockend. Sollten sie in die Enge getrieben werden oder nach asymmetrischen Hebeln suchen, könnten sie erwägen, einen Erreger freizusetzen, um unter dem Deckmantel glaubhafter Abstreitbarkeit Chaos zu stiften.

Tatsächlich sind bereits Desinformationsstrategien in diesem Bereich zum Einsatz gekommen. Russland hat nicht nur auf dem Schlachtfeld Brutalität gezeigt, sondern auch die Ukraine beschuldigt, Biowaffenlabore zu betreiben – eine ironische Wendung, die dem bekannten Muster folgt, anderen das vorzuwerfen, was man selbst tut. In der Ukraine gibt es keinerlei dokumentierte Hinweise auf den Einsatz biologischer Waffen, doch die rhetorische Grundlage für spätere Rechtfertigungen wurde bereits geschaffen.

Hybride Kriegsführung zielt letztlich darauf ab, jede Schwachstelle auszunutzen und im 21. Jahrhundert gehört eine biologische Krise zu den gefährlichsten davon. Gesellschaften, die biologisch bedroht sind, sind fragil. COVID-19 bot einen Vorgeschmack: Maskenpflichten und Impfkampagnen wurden in westlichen Demokratien zu Zündfunken politischer Polarisierung. Impfgegnerische Propaganda und Verschwörungstheorien florierten, untergruben das Vertrauen in staatliche Institutionen und das Gesundheitswesen. In einem gezielten Biowaffenangriff ließe sich dies noch erheblich verschärfen. Ein Angriefer könnte gleichzeitig mit dem Ausbringen eines Erregers die Informationsräume mit Gerüchten über angeblich künstlichen Ursprung der Krankheit, toxische Impfstoffe oder eine sogenannte „False-Flag-Operation“ der eigenen Regierung fluten.

Ein solcher Doppelschlag – Krankheitserreger plus Propaganda – hätte das Potenzial, Reaktionsmechanismen zu lähmen und Gesellschaften von innen heraus zu spalten. Wir müssen uns deshalb nicht nur auf den nächsten Krankheitserreger vorbereiten, sondern auch auf die begleitende Infodemie. Ein raffinierter biologischer Angriff in diesem Jahrhundert muss nicht nur einem Hollywood-Szenario ähneln. Er könnte mit gezielten Desinformations- und Cyberkampagnen einhergehen, die darauf abzielen, Verwirrung zu stiften, Gegenmaßnahmen zu verzögern und das öffentliche Vertrauen genau dann zu untergraben, wenn gesellschaftlicher Zusammenhalt am dringendsten gebraucht wird.

Technologiegestützte Biogefahren: Von CRISPR bis hin zu KI-designten Pathogenen

Ein weiteres zentrales Problem besteht darin, dass neue Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) und synthetische Biologie die Hürden für die Entwicklung biologischer Waffen drastisch senken.

Noch vor wenigen Jahren erforderte die Konstruktion eines tödlichen Krankheitserregers ein staatliches Forschungsprogramm mit riesigem Budget und hochspezialisierten Fachkräften. Heute hingegen können dank Fortschritten in der Genom-Editing, DNA-Synthese und KI-gestützter Bioinformatik selbst kleinere Gruppen oder sogar einzelne Akteure potenziell Erreger entwickeln oder optimieren. KI-Tools können nun algorithmisch nach giftigen Biochemikalien oder virulenten genetischen Sequenzen suchen. In einem Gedankenexperiment 2022 stellten Forscher ein ursprünglich für die Arzneimittelforschung entwickeltes KI-System um: Innerhalb von sechs Stunden generierte es 40.000 hypothetische toxische Moleküle, darunter auch neuartige VX-Varianten. Auf Krankheitserreger angewendet, könnten solche Tools Wege aufzeigen, wie Viren übertragbarer oder resistenter gegen Impfstoffe gemacht werden können. Das ist längst keine Science-Fiction mehr. KI-designte Proteine existieren bereits, KI-designte Pathogene sind zunehmend vorstellbar.

Gleichzeitig ermöglicht es die synthetische Biologie, dass praktisch jede Person mit Internetzugang und Kreditkarte maßgeschneiderte DNA bestellen kann. Gensynthese-Dienstleistungen sind weit verbreitet – theoretisch lassen sich heute DNA-Sequenzen von Pocken- oder Polioviren per Post bestellen. Eine Person mit böser Absicht und grundlegenden Laborkenntnissen könnte auf Basis öffentlich zugänglicher Sequenzen einen tödlichen Erreger synthetisch zusammensetzen. Tatsächlich haben die Wissenschaftler dies 2018 bewiesen, indem sie das Pferdepockenvirus (ein enger Verwandter der Pocken) vollständig aus DNA-Fragmenten synthetisierten, nur um zu zeigen, dass es möglich war.

Die Kosten für DNA-Synthese sind in den letzten zehn Jahren drastisch gesunken, und Techniken zur Genom-Editing wie CRISPR sind günstig und weit verbreitet. Die Existenz von Cloud-Labore und Do-it-yourself-Biohacker-Räumen wies darauf hin, dass bahnbrechende Experimente nicht mehr auf staatliche Einrichtungen beschränkt sind. Diese Demokratisierung der Biowissenschaften bringt zweifellos enorme Vorteile, etwa bei der Entwicklung schneller Impfstoffe oder in der personalisierten Medizin, doch sie demokratisiert zugleich auch die Fähigkeit, massiven Schaden anzurichten. Wir leben in einer Zeit, in der kleine Teams das leisten könnten, wozu einst nur Regierungen im Kalten Krieg fähig waren. Das Sicherheitsdilemma ist offensichtlich: Diese Werkzeuge sind öffentlich zugänglich und wir können ihre Existenz nicht rückgängig machen.

Rechtliche und ethische Lücken: Warum reicht das Biowaffenübereinkommen (BWC) nicht aus

Rechtliche und ethische Lücken in der globalen Governance im Bereich der Bioabwehr sind enorm. Das Übereinkommen über das Verbot biologischer Waffen (BWÜ) bildet zwar eine zentrale Grundlage für das Verbot von Entwicklung und Lagerung biologischer Waffen, verfügt jedoch über keinerlei wirksame Durchsetzungsmechanismen. Im Gegensatz zur nuklearen Rüstungskontrolle gibt es im biologischen Bereich keine Institution mit der Rolle der IAEO. Seit Jahrzehnten werden Vorschläge zur Schaffung eines Verifizierungssystems blockiert, häufig aufgrund von Bedenken hinsichtlich Industriespionage oder der falschen Sicherheit, die dadurch entstehen könnte. Infolgedessen ist es äußerst schwierig, Verstöße gegen das BWÜ aufzudecken, geschweige denn zu bestrafen. Geheimdienste und Überläufer bleiben die wichtigsten Informationsquellen – ein instabiles und unzureichendes System.

Selbst wenn Verstöße bekannt werden, bleiben die Reaktionen meist reaktiv und fragmentiert. Die wiederholten Chemiewaffeneinsätze Syriens, Russlands Einsatz von Nowitschok im Vereinigten Königreich und gegen Alexej Nawalny, sowie Nordkoreas Ermordung eines Regimegegners mit VX – all dies führte gelegentlich zu Sanktionen oder diplomatischen Ausweisungen, jedoch nicht zu einer systematischen internationalen Strafverfolgung. Diese Vorfälle, obwohl sie chemische Waffen betreffen, verdeutlichen ein Muster: Wenn mächtige Staaten sich über Rüstungskontrollnormen hinwegsetzen, sind die Konsequenzen minimal und uneinheitlich. Wenn ein solches Verhalten bei Chemikalien anhält, gibt es keinen Grund anzunehmen, dass Biowaffen ernster genommen würden.

Um diese Risiken zu verringern, sind Transparenz und Vertrauensbildung unerlässlich. Demokratien sollten mit gutem Beispiel vorangehen: Veröffentlichung ihrer Bioabwehrforschung, Einladung internationaler Beobachter in Hochsicherheitslabore und offene Weitergabe von Daten zu Ausbrüchen könnten andere Staaten zu mehr Offenheit bewegen und den Spielraum für illegale Programme einschränken.

Auch der private Sektor muss stärker eingebunden werden. Viele der modernsten biotechnologischen Entwicklungen entstehen in akademischen Laboren oder Start-ups. Es besteht dringender Bedarf für globale Richtlinien zur Überprüfung von Gensynthesen (z. B. DNA-Screening auf gefährliche Sequenzen) und für verbindliche ethische Kontrollmechanismen bei KI-Anwendungen in der Biologie. Ein UN-Gremium für biologische Sicherheit könnte mit Wissenschaftler:innen, Regulierungsbehörden und Diplomatievertreter:innen als Koordinierungsstelle fungieren, um neue Bedrohungen zu bewerten und Schutzmaßnahmen zu empfehlen.

Juli 2024. Quelle: Rat für strategische Risiken

Zwar verpflichtet die UN-Sicherheitsratsresolution 1540 die Mitgliedstaaten bereits dazu, nichtstaatliche Akteure daran zu hindern, Massenvernichtungswaffen, einschließlich Biowaffen, zu erwerben. Doch deren Umsetzung ist oft schwach, und viele Staaten verfügen nicht über die notwendigen nationalen Gesetze, um die Vorschriften zu erfüllen.

Die Welt braucht dringend eine modernisierte Ansatz für die Governance im Bereich Bioabwehr, die mit dem Tempo und der Reichweite technologischen Wandels Schritt hält. Eine solche Reform erfordert jedoch Vertrauen und Konsens, beides ist im heutigen geopolitischen Klima immer seltener zu finden sind.

Ohne mutige Führung und innovatives Denken bleibt die internationale Gemeinschaft ungeschützt gegenüber der nächsten biotechnologisch ermöglichten Bedrohung.

Was der Westen tun muss: Aufbau einer modernen Strategie zur Bioabwehr

In der Zwischenzeit können westliche Länder und Bündnisse praktische Maßnahmen ergreifen, um ihre Verteidigung zu stärken. Lass uns zu Lösungen übergehen und darüber sprechen, was wir proaktiv tun können. Aus dieser Analyse ergeben sich mehrere Kernpunkte:

- Entwicklung einer gemeinsamen NATO-EU-Strategie zur Bioabwehr

Biologische Bedrohungen müssen als strategische Risiken oberster Priorität anerkannt werden und nicht nur als Probleme der öffentlichen Gesundheit betrachtet werden. Das neueste Strategiekonzept der NATO sollte ausdrücklich biologische Bedrohungen und die Koordinierung der biologischen Verteidigung berücksichtigen. Derzeit agieren die Mitgliedstaaten isoliert – das ist ineffizient und schafft gefährliche Lücken. Eine gemeinsame NATO-EU-Doktrin zur Bioabwehr könnte Standards für Vorbereitetsein festlegen: etwa interoperable Vorräte an Impfstoffen und Tests, gemeinsame Frühwarnsysteme bei ungewöhnlichen Ausbrüchen sowie regelmäßige, multinationale Übungen zum Szenario eines Biowaffenangriffs. Wir führen regelmäßig Übungen zur Raketen- oder Cyberabwehr durch; dasselbe sollten wir auch für die Abwehr von Krankheitserregern tun. Ein zentralisiertes Netzwerk zur biologischen Überwachung über das gesamte Bündnis hinweg – wie von Experten vorgeschlagen – würde eine schnelle und koordinierte Reaktion ermöglichen. Wenn Polen eine ungewöhnliche Milzbrand-Ausbruch feststellt, sollte es sofort alle Verbündeten alarmieren und eine koordinierte Reaktion einleiten.

- Schließung von Infrastrukturlücken

Besonders Europa muss in mehr Hochsicherheitslabore sowie in Fachkräfteausbildung investieren, vor allem in den östlichen und südlichen Regionen. Länder wie die Baltischen Staaten, Bulgarien oder Rumänien verfügen bislang über keine BSL-4-Labore (die höchste Biosicherheitsstufe) und nur begrenzte BSL-3-Kapazitäten. Dies beeinträchtigt nicht nur ihre Fähigkeit, gefährliche Krankheitserreger zu identifizieren und zu bekämpfen, sondern stellt auch eine strategische Schwachstelle dar. Die NATO könnte gezielt regionale BSL-3/4-Labore und mobile Laboreinheiten finanzieren, verbunden mit Schulungsprogrammen zum Aufbau lokaler Fachkompetenz.

- Regulierung von Dual-Use-Technologien

Wir sollten die gleichen Fortschritte in den Bereichen KI und Biotechnologie auch für die Verteidigung nutzen: schnelle Sequenzierung von Krankheitserregern, KI-gestützte Wirkstoffforschung für antivirale Medikamente, Drohnen zur Aerosolerkennung usw. Wenn KI hypothetisch einen Erreger entwickeln kann, kann sie auch dabei helfen, neue Bedrohungen vorherzusagen oder wirksame Behandlungsmethoden in Rekordzeit zu modellieren. Regierungen sollten in diese Innovationen investieren. Gleichzeitig muss es Vorschriften für den Bereich der Dual-Use-Technologien geben. Die internationale Gemeinschaft sollte Leitlinien für Gensyntheseunternehmen entwickeln, um Bestellungen zu überprüfen (damit z. B. niemand einfach Pocken-DNA bestellen kann), sowie für die Veröffentlichung von genomischer Forschung, die missbraucht werden könnte.

Einige haben vorgeschlagen, Lizenzen oder Hintergrundüberprüfungen für die Arbeit mit bestimmten Hochrisiko-Genabschnitten zu verlangen – analog zur Überwachung radioaktiver Materialien. Ein Aufsichtsrahmen für den Einsatz von KI beispielsweise eine globale Datenbank mit KI-Modellen, die für die Entwicklung von Toxinen oder Krankheitserregern umgesetzt werden könnten – so wüsste man, wer woran arbeitet. Es ist kompliziert, aber wir brauchen kreative Maßnahmen, wie sie auch im nuklearen Bereich entwickelt wurden.

Ebenso brauchen wir eine Kultur der verantwortungsvollen Innovation, in der Forschende das

Dual Use Potenzial ihrer Arbeit erkennen und entsprechende Schutzmaßnahmen einbauen. Das lässt sich mit der Entwicklung im IT-Bereich vergleichen, wo Cybersicherheit zu einem festen Bestandteil wurde. Biosicherheit sollte ebenso ein Standardaspekt in der Biotechnologieforschung und -entwicklung sein. Dies kann gefördert werden, indem bioethische und sicherheitsbezogene Module in universitäre Curricula integriert und Forschungsstipendien für Projekte zur Feststellung, Diagnostik und Entwicklung von Gegenmaßnahmen vergeben werden.

Es gibt auch Raum für kreative Initiativen – zum Beispiel „Bio-Defense-Hackathons“ oder Wettbewerbe zur Entwicklung besserer Biosensoren, ähnlich den X-Prize-Wettbewerben. Mit dem Talent und der Technologie, die in offenen Gesellschaften verfügbar sind, sollten wir bestrebt sein, Bedrohungen mit Innovation zuvorzukommen. Wenn Gegner bereits an der nächsten Biowaffe arbeiten, sollten wir ihnen mit dem nächsten Durchbruch in der schnellen Neutralisierung von Krankheitserregern einen Schritt voraus sein.

- Stärkung der globalen Governance und Normen

Das Biowaffenübereinkommen (BWÜ) ist symbolisch wichtig, hat aber keine Durchsetzungskraft. Der Westen muss bei der Überarbeitung des BWÜ eine führende Rolle übernehmen, sich für Verifizierungsmechanismen einsetzen und den Geltungsbereich des Übereinkommens auf die synthetische Biologie und KI ausweiten. Biosicherheit muss zu einer globalen Aufgabe werden. Der Aufbau von Vertrauen ist in der heutigen geopolitischen Lage schwierig, aber kleine Schritte wie freiwillige Peer-Reviews von Bioabwehrlaboren oder die Einladung von Beobachter:innen zu Bioabwehrübungen könnten hilfreich sein. Wir sollten außerdem die globalen Netzwerke zur Krankheitsüberwachung (wie das Epidemic Intelligence-System der WHO) stärken und sicherstellen, dass, wenn ein Land etwas Ungewöhnliches entdeckt, andere reagieren und Hilfe anbieten, anstatt zu schweigen.

- Stärkung von Öffentlich-private Partnerschaften

Sie sind von entscheidender Bedeutung: Viele Pharma- und Technologieunternehmen verfügen über Ressourcen, die Regierungen fehlen. Ihre Einbindung in Vorbereitetseinpläne (unter Beibehaltung einer angemessenen Aufsicht) kann Innovationen beschleunigen. Beispielsweise könnte man die mRNA-Impfstofftechnologie – ein Triumph im Kampf gegen COVID – zur Schaffung von „Impfstoffbibliotheken“ für bekannte Hochrisiko-Erreger wie Milzbrand, Ebola oder gentechnisch veränderte Grippeviren nutzen. Die Vorratsbildung von Schnelltests und Breitband-Virostatika ist ebenfalls ein wichtiger Faktor.

- Aufbau gesellschaftlicher Resilienz

Resilienz bedeutet nicht nur Labore und Impfstoffe – sie umfasst auch öffentliches Vertrauen und Kommunikation. Regierungen müssen in eine effektive Risikokommunikation investieren. Die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, wie Desinformation die Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit lähmen kann. In einem zukünftigen Biowaffen-Szenario könnten Panik und Misstrauen ebenso tödlich sein wie der Erreger selbst. Proaktive Aufklärung der Bevölkerung, das frühzeitige Entkräften von Fehlinformationen sowie eine schnelle Koordination mit Medienplattformen sollten integraler Bestandteil nationaler Sicherheitsstrategien sein.

- Bioabwehr als Kernstück der Verteidigungspolitik behandeln

Biologische Abwehr muss das gleiche strategische Gewicht erhalten wie Raketenabwehr oder Terrorismusbekämpfung. Jede bedeutende Regierung und jedes Bündnis braucht eine eigene Strategie zur biologischen Verteidigung, angemessene Haushaltsmittel und regelmäßige Aufmerksamkeit auf höchster Ebene. Schluss mit der Vernachlässigung. Der Westen braucht ein „Apollo-Programm“ für die Bioabwehr – eine multinationale, gut ausgestattete Initiative, um die gefährlichen Schwachstellen zu schließen, die COVID-19 offengelegt hat. Wenn Gegner davon ausgehen, dass wir Biowaffen effektiv erkennen, darauf reagieren und uns davon erholen können, stärken wir die Abschreckung durch Verweigerung. Wenn wir unvorbereitet bleiben, laden wir das Risiko ein.

Schlussfolgerungen

Wir müssen einen Schritt voraus sein. Die Geschichte zeigt, dass die Menschheit oft erst reagiert, wenn Katastrophen bereits geschehen sind, anstatt sie zu verhindern. Doch Fatalismus ist fehl am Platz. Wir kennen die Gefahr, die sich im Verborgenen weiterentwickelt. Wir verfügen auch über das Wissen und die Mittel, um diese Gefahr zu mindern, wenn wir sie klug einsetzen. Die westlichen Staaten, gemeinsam mit internationalen Partnern, haben heute noch die Möglichkeit, die Bedrohung durch Biowaffen erheblich zu reduzieren, indem sie jetzt vorausschauend und geschlossen handeln.

Die Tragweite dieses Themas kann nicht überbetont werden. Ein groß angelegter biologischer Angriff könnte das Leben über Nacht radikal verändern – eine Perspektive, die niemand von uns erleben möchte. Der richtige Zeitpunkt, unsere Verteidigung zu stärken, war gestern, aber da wir das versäumt haben, müssen wir es heute tun. Internationale Normen zu festigen, in Vorbereitetsein zu investieren, neue

Technologien zum Guten zu nutzen und ihren Missbrauch zu verhindern das sind die tragenden Säulen

eines wirksamen Schutzes der Welt vor biologischer Kriegsführung. Die COVID-19-Tragödie hat uns gelehrt, wie stark unsere modernen Gesellschaften voneinander abhängig und wie fragil sie angesichts mikroskopisch kleiner Bedrohungen sind. Diese Erkenntnis zu ignorieren, wäre fatal. Lassen wir uns von der Dringlichkeit und Entschlossenheit handeln, die diese Herausforderung erfordert, damit kommende Generationen zurückblicken und sagen können: Wir waren vorbereitet und wir haben gewonnen.

Disclaimer: To explore the escalating threat of biological weapons and vulnerabilities in Western preparedness, three experts from the Bioshield 2.0 team engage in a roundtable discussion. Igor Arbatov, Olek Suchodolski, and Valentyn Trofimenko share their insights on the current landscape of bioweapon risks, lessons from COVID-19, technological game-changers, and what NATO and the EU must do to strengthen defenses. Daryna Sydorenko, Director of Research in the Transatlantic Dialogue Center (Ukraine), organized and set the format for the meeting. The conversation is edited for clarity and length.

The views, thoughts, and opinions expressed in the papers published on this site belong solely to the authors and not necessarily to the Transatlantic Dialogue Center, its committees, or its affiliated organizations. The papers are intended to stimulate dialogue and discussion and do not represent official policy positions of the Transatlantic Dialogue Center or any other organizations with which the authors may be associated.