783 KB

Wichtigste Schlussfolgerungen

- Grönland hat sich zu einem zentralen Schauplatz globalen strategischen Wettbewerbs entwickelt, in dem die USA, China und die EU um Einfluss auf die Ressourcen, die Lage und die zunehmende politische Autonomie der Insel ringen.

- Durch seine Lage nahe der GIUK-Lücke und transarktischer Schifffahrtsrouten ist Grönland ein Schlüssel für die nordische Verteidigung der NATO sowie für die zukünftige maritime Logistik. Zugleich sind die Vorkommen Seltener Erden von entscheidender Bedeutung für westliche Energie und Technologielieferketten.

- Chinas frühere Investitionen in den grönländischen Bergbausektor wurden infolge lokaler Umweltbedenken und geopolitischer Sensibilitäten weitgehend zurückgedrängt, was Beijings arktische Ambitionen bremst.

- Trumps erneute Forderungen nach US-Kontrolle über Grönland stießen auf scharfe Reaktionen aus Dänemark und der EU und führten zu neuen europäischen Investitionen in die Verteidigung der Arktis.

- Grönlands Außen- und Sicherheitsstrategie 2024 bekräftigt die nationale Souveränität und macht jegliches Engagement im Ausland von nachhaltiger Entwicklung und lokaler Kontrolle abhängig, wodurch externe Machtspiele erschwert werden.

- Die Insel steht nun am Schnittpunkt von Rohstoffsicherheit, Allianzdynamik sowie globalem Machtwandel und wird so zum Prüfstein für die Geschlossenheit der NATO und die Glaubwürdigkeit der strategischen Autonomie der EU.

Seit Beginn des 21. Jahrhunderts hat sich die Arktis infolge des Klimawandels, zunehmender Erreichbarkeit und des Wettbewerbs um Ressourcen erneut als strategische Region etabliert. Einst mit der norwegischen Redewendung „Hoher Norden – geringer Spannungen“ beschrieben, steht die Region heute im Zentrum globaler strategischer Überlegungen der USA, Russlands, Chinas und der EU.

Die strategische Bedeutung Grönlands

Aufgrund seiner einzigartigen Kombination aus strategischer Lage, natürlichen Ressourcen und wachsende politische Rolle ist Grönland wieder zu einem zentralen Knotenpunkt der arktischen Geopolitik geworden. Angesichts der beschleunigten Transformation der Region durch den Klimawandel rückt die Insel zunehmend in den Fokus der Großmächte, insbesondere im Kontext der transatlantischen Verteidigung, des globalen Handels und der Energiewende.

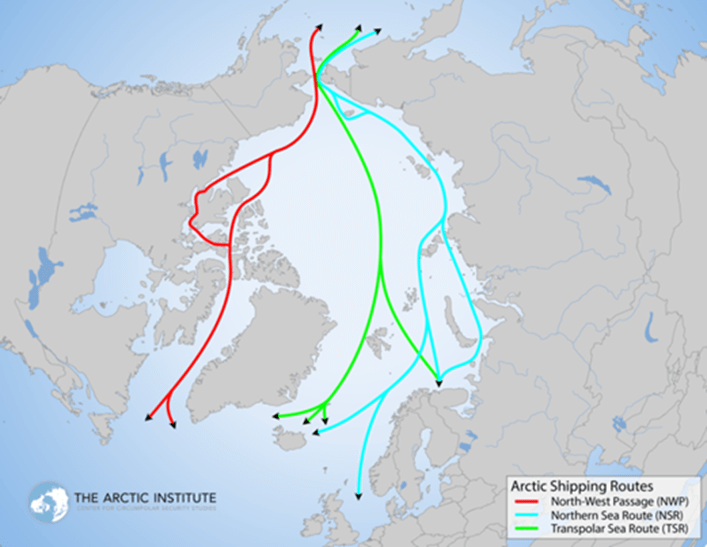

Grönland nimmt eine Schlüsselposition in der sich entwickelnden maritimen Landschaft der Arktis ein. Durch ihre Lage nahebei der sogenannten GIUK-Lücke (Grönland-Island-Großbritannien) spielt die Insel eine zentrale Rolle in der nördlichen Verteidigungsstrategie der NATO, vornehmlich bei der Überwachung russischer U-Boot-Aktivitäten und der Sicherung atlantischer Seeverbindungen. Ihre Nähe zu zukünftigen transarktischen Routen— vor allem der Nordwestpassage und der Transpolaren Route – erhöht erheblich ihre strategische Relevanz. Mit der zunehmenden Eisschmelze wird ein Anstieg des Schiffsverkehrs durch diese Passagen erwartet, wodurch Grönland als potenzielles Zentrum für arktische maritime Governance und Logistik an Bedeutung gewinnt.

Natürliche Rohstoffe und wirtschaftliches Potenzial

Die Insel verfügt über beträchtliche Vorkommen an kritischen Rohstoffen, darunter Seltene Erden (SE), Uran sowie strategische Metalle wie Zink und Nickel. Diese Materialien sind unverzichtbar für Technologien im Bereich der erneuerbaren Energien, Elektrofahrzeuge und moderne Verteidigungssysteme. Laut in schwedischen Medien zitierten Schätzungen könnte das unterirdische Rohstoffpotenzial Grönlands über 2,5 Billionen US-Dollar betragen. Die grönländische Regierung hat jedoch seit 2021 aus Umweltgründen und im Zuge einer Neuausrichtung hin zu nachhaltiger wirtschaftlicher Entwicklung keine neuen Lizenzen zur Öl- und Gasexploration mehr vergeben.

Neben den mineralischen Ressourcen liegt der langfristige wirtschaftliche Wert Grönlands in seiner Rolle als stabiler, demokratisch regierter Rohstofflieferant. Während die EU und andere westliche Akteure bestrebt sind, ihre Abhängigkeit von Importen aus autoritär regierten Staaten zu verringern, ist die Rohstoffsouveränität Grönlands zu einem strategischen Brennpunkt westlicher Interessen geworden.

Politischer Status und wachsende Autonomie

Grönland ist ein autonomes Gebiet innerhalb des Königreichs Dänemark. Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes über die Selbstverwaltung 2009 verfügt es über weitreichende Kompetenzen in innerstaatlichen Angelegenheiten und besitzt das Recht, die Unabhängigkeit zu erklären. 2024 veröffentlichte Grönland seine erste eigene Außen-, Verteidigungs- und Sicherheitsstrategie unter dem Titel „Grönland in der Welt – Nichts über uns ohne uns“. Dieses Dokument bekräftigt das Bestreben Grönlands, eine größere Rolle in internationalen Angelegenheiten einzunehmen, und unterstreicht sein Recht, außenpolitische Beziehungen im Einklang mit den eigenen nationalen Interessen zu gestalten.

Die schrittweise Ausweitung der Autonomie Grönlands, insbesondere in der Außen- und Sicherheitspolitik, hat die Insel nicht als passives Territorium, sondern als aktiven Akteur in der arktischen Diplomatie etabliert. Diese Entwicklung hat das Interesse globaler Mächte geweckt, die strategische Partnerschaften oder Einfluss in der Region gewinnen möchten.

Chinas Ambitionen in der Arktis

China verfolgt seit geraumer Zeit eine langfristige Strategie zur Ausweitung seiner Präsenz und seines Einflusses in der Arktis, sowohl aus wirtschaftlichen als auch aus geopolitischen Motiven. Obwohl Beijing keine territorialen Ansprüche in der Region hat, bemüht es sich um eine Legitimation seiner Rolle durch wissenschaftliche Forschung, Investitionen in Infrastruktur und diplomatische Initiativen, vornehmlich in Grönland und Island.

Chinas Engagement in der Arktis begann in den 1980er-Jahren mit wissenschaftlichen Expeditionen und Forschungskooperationen. Im Laufe der folgenden Jahrzehnte entwickelte sich dieser milde Einstieg zu einem strukturierteren Ansatz. 2018 veröffentlichte Beijing sein erstes offizielles Weißbuch zur Arktispolitik und bezeichnete sich darin als „nahearktischer Staat“ – ein umstrittener Begriff, der völkerrechtlich nicht anerkannt ist. Die Strategie beschreibt Chinas Bestreben, eine „Polare Seidenstraße“ im Rahmen der übergeordneten „Belt and Road Initiative“ (BRI) zu entwickeln. Das Ziel ist die Sicherung der wirtschaftlichen Korridore und Schifffahrtswege, um die Abhängigkeit von der Straße von Malakka und dem Suezkanal zu verringern, sowie den Zugang zu arktischen Rohstoffen.

Wirtschaftliche Interessen in Grönland

China identifizierte Grönland aufgrund seines mineralischen Reichtums und der wachsenden Autonomie als strategisches Zentrum in der Arktis. Zeitweise machten chinesische Investitionen rund 12 % des Bruttoinlandsprodukts Grönlands aus. Staatsnahe Unternehmen wie Shenghe Resources beteiligten sich an Bergbauprojekten zur Gewinnung Seltener Erden und Uran. 2016 versuchte ein chinesisches Unternehmen, einen stillgelegten Marinestützpunkt im Süden Grönlands zu kaufen. Das erlaubte aber die dänische Behörde aus Gründen der nationalen Sicherheit nicht.

Bis 2021 hatte Grönland sämtliche verbliebenen chinesischen Zugangsrechte im Bergbausektor unter Verweis auf Umweltbedenken und strategische Sensibilitäten widerrufen. Von den 39 aktiven Bergbaulizenzen in Grönland 2020 befand sich keine im Besitz chinesischer Unternehmen. Das grönländische Uranabbau-Verbot und die zunehmende Kontrolle ausländischen Einflusses haben Beijings Präsenz auf der Insel weiter eingeschränkt.

Weitere Arktis-Engagement Chinas und Sicherheitsbedenken

Außer Grönland hat China seinen wirtschaftlichen Einfluss in der ganzen Arktis erheblich vergrößert. Zwischen 2012 und 2017 investierte Beijing über 90 Milliarden US-Dollar in arktische Länder, darunter in Infrastruktur, Schifffahrt und Rohstoffgewinnung. Diese Expansion hat im Westen Besorgnis ausgelöst. 2019 warnte der damalige US-Staatssekretär Mike Pompeo, dass chinesische Investitionen als Vorboten einer möglichen künftigen militärischen Präsenz in der Region, einschließlich der Stationierung von U-Booten, dienen könnten.

Die militärische Zusammenarbeit zwischen China und Russland – etwa durch gemeinsame Manöver wie Wostok 2018 – hat die Sorgen über Chinas langfristige Absichten weiter verstärkt. Während Beijing sein Engagement in der Arktis weiterhin als friedlich und wirtschaftlich motiviert darstellt, betrachten westliche Analysten sein Vorgehen zunehmend im Kontext strategischer Wettbewerb und potenzieller Doppelnutzungskapazitäten.

Die EU und wichtige Arktis-Staaten, darunter Dänemark, Kanada und Finnland, haben Maßnahmen ergriffen, um chinesische Investitionen in kritische Infrastrukturen zu blockieren oder einzuschränken. Bereits 2012 intervenierte die Europäische Kommission diplomatisch, um Grönland davon abzuhalten, China exklusiven Zugang zu Seltenen Erden zu gewähren. In den nachfolgenden Abkommen zwischen der EU und Grönland wurden Transparenz, Nachhaltigkeit und lokale Partnerschaften bei der Ressourcenentwicklung betont.

Chinas Arktisambitionen bleiben Teil einer umfassenderen globalen Strategie, die auf langfristigen Ressourcenzugang, Diversifizierung von Lieferketten und eine Umgestaltung internationaler Normen abzielt. Auch wenn Chinas Einfluss in Grönland zurückgedrängt wurde, ist es unwahrscheinlich, dass Beijing seine Interessen in der Arktis vollständig aufgibt.

US-Arktispolitik unter Donald Trump

Unter der Führung von Donald Trump erlebte die US-amerikanische Arktispolitik einen deutlichen Kurswechsel – weg von multilateraler Umweltkooperation unter der Obama-Regierung hin zu einem sicherheitszentrierten Ansatz, geprägt vom strategischen Wettbewerb mit China und Russland. Nach seinem erneuten politischen Aufstieg spiegeln Trumps Rhetorik und seine Handlungen weiterhin eine transaktionale, auf harte Macht ausgerichtete Vision für die Arktis wider, insbesondere in Bezug auf Grönland.

Die Vereinigten Staaten betrachten Grönland seit Langem als zentrales Element ihrer arktischen Verteidigungsarchitektur. Die Insel beherbergt Schlüsselanlagen des North American Aerospace Defense Command (NORAD), darunter die Thule Air Base, die Frühwarnsysteme gegen ballistische Raketen bereitstellt und die US- und NATO-Überwachung in der Arktis unterstützt.

Während Trumps erster Amtszeit gewann die Arktis erneut strategische Bedeutung, vorwiegend durch folgende Maßnahmen:

- 2018 reaktivierte die US-Marine die 2. Flotte, um die Sicherheitsherausforderungen im Nordatlantik zu bewältigen.

- 2019 erklärte das Verteidigungsministerium in seiner Arktisstrategie die Region offiziell zum Schauplatz des „strategischen Wettbewerbs“ mit China und Russland.

- Die USA verstärkten ihre Teilnahme an NATO-Manövern in der Arktis, primär an Trident Juncture.

- Die militärische Zusammenarbeit mit Norwegen wurde intensiviert, einschließlich der Stationierung von US-Truppen in der Nähe von Trondheim.

Diese Neuausrichtung rückte die Arktis weniger als Raum wissenschaftlicher Zusammenarbeit, sondern als Bühne geopolitischer Rivalität in den Fokus.

Im August 2019 äußerte Präsident Trump öffentlich die Idee, Grönland zu kaufen. Der Vorschlag wurde sowohl von der grönländischen als auch der dänischen Regierung entschieden zurückgewiesen. Die dänische Ministerpräsidentin in Mette Frederiksen bezeichnete die Idee als „absurd“, woraufhin Trump einen geplanten Staatsbesuch in Dänemark absagte. Trotz der Kontroverse lag der Idee ein breiteres strategisches Kalkül zugrunde: Sicherung des Zugangs zu Grönlands Ressourcen, Begrenzung des chinesischen und russischen Einflusses und Stärkung der US-Kontrolle über arktische Logistik und Überwachung.

Kurz darauf unterzeichneten die USA und Grönland eine Grundsatzvereinbarung, das die bilaterale Zusammenarbeit vertiefen sollte, auch wenn die Eigentumsfrage offiziell vom Tisch war.

Trumps erneute Äußerungen Anfang 2025, wonach eine US-Kontrolle über Grönland eine „absolute Notwendigkeit“ sei, markieren die Rückkehr zu dieser Vision. Auch wenn sie umstritten sind, fügen sie sich nahtlos in seinem außenpolitischen Ansatz ein, die auf Nullsummenlogik und transaktionaler Diplomatie basiert.

Eskalierende Rhetorik und strategische Risiken

Die Rhetorik von Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit ist deutlich konfrontativer geworden. Berichten zufolge äußerte er unter anderem die Bereitschaft, „alle Mittel“ einzusetzen, um Druck auf Dänemark auszuüben, bis hin zur Andeutung möglicher militärischer Maßnahmen. Diese Äußerungen stießen auf entschiedenen Widerstand in Europa und haben ernste Bedenken hinsichtlich der transatlantischen Stabilität ausgelöst.

Die strategischen Argumente für das US-Interesse an Grönland bleiben über alle Regierungen hinweg gleich. Doch der einseitige Ton von Trumps Aussagen, insbesondere gegenüber einem Bündnispartner, gefährdet die NATO-Solidarität, destabilisiert die arktische Zusammenarbeit und schwächt die Beziehungen zwischen den USA und der EU in der Zeit wachsender geopolitischer Unsicherheiten.

Trotz Trumps Behauptung, die Grönländer „zu uns gehören wollen“, zeigen Umfragen eine klare Ablehnung dieser Idee auf der Insel. 2025 sprechen sich 85 % der grönländischen Bevölkerung gegen einen Beitritt zu den USA aus. Fast die Hälfte der Befragten betrachtet das zunehmende Interesse Washingtons als Bedrohung ihrer Souveränität. Die Regierung Grönlands betont weiterhin nachhaltige Entwicklung, lokale Kontrolle und gleichberechtigte internationale Kooperation. Auch die Mitte-Rechts-Partei Demokraatit, die bei den Parlamentswahlen am 12. März 2025 die meisten Stimmen erhielt, lehnt Trumps Aussagen zur US-Kontrolle über die Insel entschieden ab.

Europäische Reaktion und strategische Autonomie

Die europäische Reaktion auf das erneute US-Interesse an Grönland unterstreicht das klare Bekenntnis zur Verteidigung territorialer Souveränität und zur Durchsetzung strategischer Autonomie. Grönland ist zwar kein EU-Mitglied, gehört aber zum Königreich Dänemark und ist damit rechtlich, wirtschaftlich und geopolitisch eng mit der Union verbunden.

Als Reaktion auf Trumps Äußerungen 2025, in denen er mögliche Zwangsmaßnahmen oder gar Gewalt zur Erlangung der Kontrolle über Grönland andeutete, reagierten europäische Staats- und Regierungschefs mit ungewohnter Geschlossenheit und Entschlossenheit. Der grönländische Ministerpräsident Múte B. Egede wies die Aussagen scharf zurück und bekräftigte: „Grönland gehört den Grönländern.“ Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen stimmte dem zu und hob das Prinzip der Souveränität hervor.

Dänemark kündigte in der Folge eine Erhöhung des Verteidigungshaushalts um 1,95 Milliarden Euro an, gezielt für Maßnahmen in der Arktis und im Nordatlantik. Deutschland und Frankreich sicherten Dänemark deutlich ihre Unterstützung zu und erklärten die territoriale Integrität Grönlands zu einer Frage europäischer Sicherheit. Der ehemalige deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz verglich Trumps Rhetorik offen mit der russischen Aggression gegen die Ukraine und sah darin eine Bedrohung der internationalen Ordnung.

Rechtliche Schutzmechanismen der NATO und der EU

Grönlands Status als Teil des Königreichs Dänemark bringt die Insel sowohl unter den Schutz von Artikel 5 des NATO-Vertrags als auch unter die EU-Beistandsklausel (Art. 42 Abs. 7 des Vertrags über die Europäische Union). Jeder feindliche Akt eines NATO-Mitglieds gegen Grönland würde eine beispiellose rechtliche und politische Krise innerhalb des Bündnisses auslösen. Eine militärische Invasion der USA in Grönland würde sowohl gegen NATO- als auch gegen EU-Verpflichtungen verstoßen.

Es gab sogar informelle Gespräche über mögliche EU-Truppenentsendungen nach Grönland– nicht als Gegenmaßnahme gegen die USA, sondern als symbolische Geste der Solidarität und Abschreckung.

Über sicherheitspolitische Signale hinaus hat die EU in den vergangenen Jahren ihre institutionellen Beziehungen zu Grönland deutlich ausgebaut. Im November 2023 unterzeichneten Brüssel und Nuuk eine Grundsatzvereinbarung über eine strategische Partnerschaft zur Entwicklung nachhaltiger Rohstoffwertschöpfungsketten. Im März 2024 eröffnete die EU ein ständiges Büro in Nuuk. Darüber hinaus wurden zwei Kooperationsabkommen im Gesamtwert von 94 Millionen Euro geschlossen, um die Bildung und die grüne wirtschaftliche Entwicklung auf der Insel zu fördern.

Diese Maßnahmen spiegeln das wachsende Bewusstsein der EU für die Bedeutung Grönlands im Rahmen ihrer Strategie zu kritischen Rohstoffen wider sowie das übergeordnete Ziel, die Abhängigkeit von Drittstaaten, vor allem China, zu verringern. 2021 bezog die EU noch 98 % ihrer Importe Seltener Erden aus China. Das 2023 verabschiedete Gesetz zu kritischen Rohstoffen schreibt vor, dass mindestens 35 % dieser Rohstoffe künftig innerhalb der EU oder aus Partnerstaaten stammen bzw. dort recycelt werden müssen.

Grönlands Perspektive und das Gebot der Nachhaltigkeit

Die grönländische Führung hat deutlich gemacht: Ausländische Investitionen, auch aus der EU und den USA, sind willkommen, sofern sie mit den ökologischen Standards und den lokalen Entwicklungszielen des Landes vereinbar sind. Grönlands Ministerin für Mineralressourcen, Naaja Nathanielsen, wies darauf hin, dass die Eröffnung eines Bergwerks auf der Insel aufgrund der fehlenden Infrastruktur und der strengen Genehmigungsverfahren in der Regel mehr als 15 Jahre dauert. Die Bevölkerung Grönlands ist wirtschaftlich ehrgeizig, bleibt jedoch vorsichtig gegenüber ausländischem Einfluss, der die lokalen Bedürfnisse und ökologischen Grenzen missachtet.

Schlussfolgerungen

Der Wettbewerb um Grönland verdeutlicht grundlegende Verschiebungen in der globalen Machtpolitik, bei denen strategische Geografie, Rohstoffsicherheit und Bündniskohäsion auf zunehmend komplexe Weise miteinander verwoben sind. Was als provokanter Vorschlag des US-Präsidenten Donald Trump begann, hat sich zu einem Prüfstein für die Belastbarkeit der transatlantischen Partnerschaft und die Glaubwürdigkeit internationaler Normen entwickelt.

Grönland steht heute am Schnittpunkt dreier wichtiger Tendenzen: der zunehmende multipolare Wettbewerb, die Neuordnung der transatlantischen Prioritäten in der Arktis und der globale Wandel hin zu Ressourcensicherheit und umweltfreundlicher Industriepolitik. Versuche externer Akteure, einseitigen Einfluss auszuüben, sei es wirtschaftlich oder militärisch, tarnen das Risiko, nicht nur Grönland selbst zu destabilisieren, sondern auch regionale und institutionelle Ordnungsrahmen wie die NATO und die EU zu unterminieren.

Die strategische Relevanz Grönlands wird in den kommenden Jahrzehnten weiter zunehmen. Ob die Insel dabei zu einem Konfliktherd oder zu einem Modell für kooperative Verwaltung wird, hängt maßgeblich von den heutigen Entscheidungen ihrer Partner ab, insbesondere der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union.

Der Weg in die Zukunft liegt in der Wahrung von Kooperation und der Deeskalation von Spannungen durch glaubwürdiges diplomatisches Engagement und transparente strategische Kommunikation. Vier Grundsätze sollten die Politik der kommenden Jahre leiten:

- Achtung der Autonomie Grönlands als selbstverwaltete Demokratie innerhalb des Königreichs Dänemark.

- Stärkung multilateraler Verpflichtungen durch Koordination von NATO und EU in der arktischen Sicherheitspolitik.

- Gemeinsame Investitionsrahmen zwischen der EU und den USA zur nachhaltigen Entwicklung von Infrastruktur und Ressourcen Grönlands.

- Strategische Klarheit und Zurückhaltung, um Nullsummenrhetorik zu vermeiden und die Arktis als Raum regelbasierter Kooperation zu bewahren.

Disclaimer: The views, thoughts, and opinions expressed in the papers published on this site belong solely to the authors and not necessarily to the Transatlantic Dialogue Center, its committees, or its affiliated organizations. The papers are intended to stimulate dialogue and discussion and do not represent official policy positions of the Transatlantic Dialogue Center or any other organizations with which the authors may be associated.