5 MB

Wichtigste Schlussfolgerungen

- Energieabhängigkeit der EU von Russland: Die EU bleibt aufgrund ihrer Abhängigkeit von russischen fossilen Brennstoffen, die den anhaltenden Krieg in der Ukraine finanzieren, verwundbar. Die Erreichung einer vollständigen Energieunabhängigkeit von Russland ist für die europäische Sicherheit von entscheidender Bedeutung.

- Fortschritte bei der Energiediversifizierung: Die EU hat ihre Haltung geändert, den Gasverbrauch reduziert und neue Partnerschaften mit den USA, Norwegen und Katar geschlossen. Die vollständige Abkehr von russischer Energie, insbesondere Flüssigerdgas, bleibt jedoch langsam und komplex.

- Grüne Wende als Strategie: Die grüne Wende wird sowohl für die Klimaziele als auch für die Energiesicherheit als wesentlich angesehen. Neue Abhängigkeiten von kritischen Mineralien aus instabilen Regionen bergen jedoch neue Risiken.

- Die potenzielle Rolle der Ukraine: Die Gasspeicherkapazität und die Lithiumreserven der Ukraine bieten strategische Möglichkeiten für die Energiesicherheit der EU, aber Infrastrukturrisiken und geopolitische Herausforderungen begrenzen unmittelbare Gewinne.

- Dringlichkeit des Handelns: Die anhaltende Abhängigkeit von russischer Energie schwächt die westliche Unterstützung für die Ukraine. Die EU muss den Übergang zu erneuerbaren Energien beschleunigen und sich zuverlässige Partner sichern, um Energieunabhängigkeit und umfassendere geopolitische Stabilität zu gewährleisten.

Schon seit drei Jahren führt Russland einen großangelegten Krieg gegen die Ukraine. Die demokratischen Staaten des Westens unterstützen die Ukraine vereint und stellen vielfältige Hilfe bereit. Obwohl gegen Russland beispiellose Sanktionen verhängt wurden, bleibt der Energiebereich aufgrund der Abhängigkeit von russischen Energielieferungen die Schwachstelle der EU. Bisher ist noch nicht abzusehen, wie schnell die EU-Mitgliedstaaten diese Abhängigkeit loswerden können. So finanziert der Energiehandel, den einige EU-Länder nach wie vor in großem Umfang betreiben, nach wie vor die russische Kriegsmaschine.

Wie Experten treffend bemerken, ist die Hilfe für die Ukraine keine Wohltätigkeit. Die russische Invasion und der nachfolgende mutige Widerstand des ukrainischen Volkes waren ein Wendepunkt in der transatlantischen Sicherheitsarchitektur, wodurch der Wert und die Bedeutung der Ukraine für Europa deutlich wurden. Der Verzicht auf russische Energieträger ist also weder ein Akt der Nächstenliebe noch eine noble Geste. In diesem Artikel wird daher untersucht, wie sich die Haltung der EU gegenüber Russland als Energielieferant angesichts des russisch-ukrainischen Krieges stark verändert hat. Außerdem werden die Herausforderungen untersucht, denen sich die Europäische Union bei der Verringerung ihrer Abhängigkeit von Russland gegenübersieht, sowie der ökologische Wandel in der EU und die potenzielle Rolle der Ukraine bei der Gewährleistung der Energiesicherheit Europas.

Evolution der EU-Haltung zu russischen fossilen Energieträgern

Der Energiehandel war früher einer der Schwerpunkte der Beziehungen zwischen der EU und Russland. Viele Jahre lang war Russland der größte Lieferant von Öl und Gas für die Europäische Union. Der Energiehandel umfasste zudem Kohle und Kernmaterial. Zunächst wurde diese Zusammenarbeit in Europa als recht praktisch und profitabel angesehen. Die geografische Nähe, die vorhandene Infrastruktur und die Fähigkeit Russlands zu großen Exporten waren die wichtigsten Gründe, warum die Russische Föderation der beste Partner zu sein schien. Im Jahr 2021 deckte Russland mehr als 45,3 % des EU-Gasverbrauchs. Darüber hinaus lieferte Russland 27 % der Öl- und 46 % der Kohleeinfuhren.

Gleich nach dem Ausbruch des großangelegten russischen Krieges gegen die Ukraine waren sich die meisten Mitglieder des Europäischen Parlaments einig, dass die EU ihre strategische Autonomie in den Bereichen Verteidigung und Energie unverzüglich stärken sollte. Sie sprachen sich für eine Diversifizierung der Energiebeschaffung und für Investitionen in erneuerbare Energien aus. Schließlich wurde anerkannt, dass der illegale und unprovozierte Einmarsch Russlands in die Ukraine nicht nur einen Angriff auf die territoriale Integrität des Landes darstellte, sondern auch eine ernste Gefahr für die Sicherheit und Stabilität in ganz Europa.

Nach mehreren Jahrzehnten enger Zusammenarbeit und dem Ignorieren des zunehmenden Verfalls Russlands zu einem undemokratischen, autoritären und aggressiven Regime schienen die EU und ihre führenden Politiker eine Offenbarung erlebt zu haben. Der Krieg hat gezeigt, dass die Vorstellung der EU, die gegenseitige wirtschaftliche Abhängigkeit würde sich positiv auf das Regime in Russland auswirken, ein großer Irrtum war. Russlands Überfall auf die Ukraine hat gezeigt, wie gefährlich es ist, sich auf nur einen Lieferanten von fossilen Energien zu verlassen. Seit dem Frühjahr 2022 nutzt Russland die Einstellung der Gaslieferungen an seine europäischen Verbraucher als Mittel der Erpressung, um diese Länder zu einer Änderung ihrer Politik gegenüber der Ukraine zu zwingen.

Am 8. März 2022 veröffentlichte die Europäische Kommission die REPowerEU-Strategie, die darauf abzielt, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aus Russland so schnell wie möglich zu verringern. Im Zuge der Verhandlungen einigten sich die Mitgliedstaaten auf eine Reduzierung des Erdgasverbrauchs um 15 %. Von August 2022 bis Januar 2023 gelang es der EU, mehr zu erreichen; die Union reduzierte ihren Gasverbrauch um 19 %. Später nahmen die Mitgliedstaaten langwierigere und schwierigere Verhandlungen über Sanktionen gegen russisches Öl auf.

Im Jahr 2023 wurden die USA und Norwegen zu den größten Gaslieferanten der EU. Fast 30 % aller Gasimporte der EU kamen aus Norwegen, Katar und dem Vereinigten Königreich, und weitere Lieferanten waren Länder in Nordafrika. Aufgrund der dringenden Lage nimmt der Verbrauch von arktischem Gas und Öl zu. Es wird erwartet, dass der Produktion von Kohlenwasserstoffen in diesem Gebiet in naher Zukunft mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird. Darüber hinaus beschloss Norwegen im Jahr 2022, den Kohleabbau in Spitzbergen bis 2025 zu verlängern, da die Kohle nach Angaben des norwegischen Industrieministers für die Stahlproduktion in Europa verwendet wird.

Wenn neue und alte Probleme zusammentreffen

Im Jahr 2022 befanden sich die EU-Mitglieder in Bezug auf die Energielage in sehr unterschiedlichen Situationen. Die Abhängigkeit variierte stark, was für die EU zu Problemen führte und bis heute noch führt. Leider waren die Maßnahmen der EU trotz der schnellen Reaktion weniger dringend. Die vollständige Beendigung der europäischen Abhängigkeit von russischem Erdöl und Erdgas ist ein langfristiges Ziel für die EU.

| Nicht abhängig | In gewissem Maße abhängig | Weitgehend oder vollständig abhängig |

| Belgien, Frankreich, Portugal, Slowenien, Spanien und Schweden | Italien, Deutschland, Griechenland, Finnland, Rumänien, Polen und Litauen | Bulgarien, die Tschechische Republik, Ungarn, Lettland und die Slowakei |

Im Jahr 2023 machte Gas aus Russland 15 % des gesamten von der EU importierten Gases aus, was im Vergleich zu früheren Indikatoren einen großen Erfolg darstellt. Gleichzeitig war die EU im Mai 2024 mit einem Anteil von 13 % (1,9 Mrd. EUR) an allen russischen Gasexporten viertgrößter Käufer von russischen fossilen Brennstoffen. Der größte Anteil der EU-Käufe fossiler Brennstoffe aus Russland entfiel auf Gas über Gasleitungen (45 %), gefolgt von Flüssigerdgas (27 %) und Rohöl über Leitungen (22 %). Die drei größten Abnehmer russischer Energieträger waren Ungarn, die Slowakei und die Tschechische Republik (Rohöl und Pipeline-Gas). Die EU hat weiterhin russisches Flüssiggas importiert und weiterverkauft, das per Tanker in unterkühlter flüssiger Form transportiert wird. Diese Situation ist für den Block sehr peinlich geworden. Im vergangenen Jahr waren Spanien, Frankreich und Belgien die größten Abnehmer von russischem Flüssigerdgas.

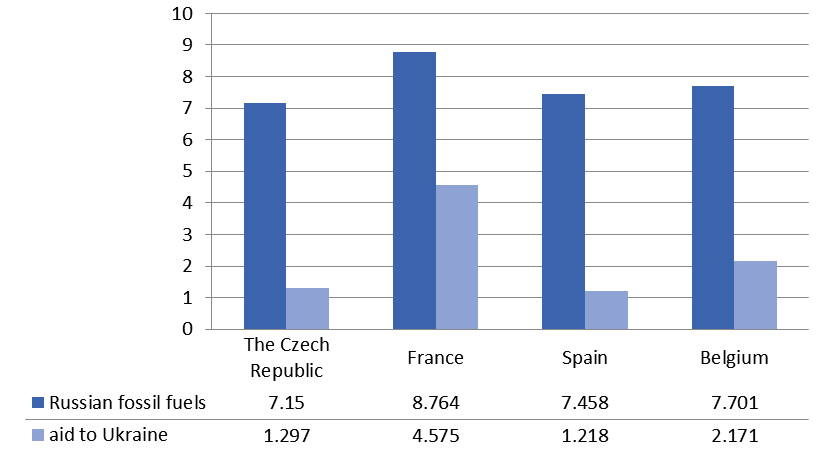

Das Land, das weithin als Auslöser des Krieges in Europa gilt und als größte Bedrohung für den Kontinent angesehen wird, erhält weiterhin erhebliche finanzielle Unterstützung von mehreren europäischen Staaten. Seit Beginn des großangelegten russischen Kriegs gegen die Ukraine waren die Ausgaben der Tschechischen Republik für russisches Öl und Gas fünfmal so hoch wie ihre Finanzhilfe für die Ukraine. Das Diagramm zeigt den Vergleich einiger Länder.

Quellen: CREA, Politico, Kiel Institute for the World Economy

In vielen Fällen führt die wirtschaftliche Abhängigkeit, vor allem im Energiebereich, zu politischer Abhängigkeit. Diese wiederum kann den Verfall des politischen Regimes in Richtung illiberal und undemokratisch entweder gefährden oder eskalieren. Dadurch werden solche Länder zu Brennpunkten für die Verbreitung pro-russischer Narrative und Einflüsse, untergraben die politische Einheit in der EU und schaffen zusätzliche interne Probleme. Länder wie Ungarn und die Slowakei kaufen weiterhin russischen Treibstoff, fördern aber auch hartnäckig die Rhetorik der Wiederherstellung wirtschaftlicher Beziehungen zur Russischen Föderation auf EU-Ebene, da dies ihrer Meinung nach die beste Wahl für die EU ist.

Diese Situation wurde möglich, weil mitteleuropäische Länder ohne Zugang zum Meer wie Ungarn, die Slowakei und die Tschechische Republik das Recht erhielten, weiterhin russische Energieressourcen zu importieren. Während Bulgarien trotz Ausnahmeregelung von den EU-Sanktionen die Einfuhr von russischem Öl untersagt hat, erhöhen die drei oben genannten Länder ihre Lieferungen lediglich.

Nach der russischen Invasion haben sich mehrere Staaten, die stark von russischem Öl und Gas abhängig sind, gegen die Energiesanktionen ausgesprochen, während Mitgliedstaaten, die weniger abhängig sind, eine sofortige und rasche Abkehr von russischen Energiequellen gefordert haben. Die Sanktionen richteten sich zunächst nur im fünften Paket, das im April 2022 verabschiedet wurde, auf den Energiesektor, und zwar mit einem Embargo für russische Kohle. Ein Teilembargo für Öl wurde mit dem sechsten Paket im Juni 2022 eingeführt (mit erheblichen Ausnahmen für einige Mitgliedstaaten), und eine Ölpreisobergrenze wurde erst mit dem achten Paket, das im Oktober 2022 verabschiedet wurde, erreicht.

Trotz der Bemühungen der EU, die Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern, erhalten einige Länder weiterhin erhebliche Gaslieferungen auf indirektem Wege. Österreichs Pipeline-Importe aus Russland sind auf 98 % gestiegen, wobei russisches Gas durch Aserbaidschan und die Türkei geleitet wird, um den Bedarf der EU zu decken. Die Geschäfte mit Aserbaidschan umfassen Infrastrukturen, die sich teilweise in der Hand von russischem Unternehmen Lukoil befinden, und das Land selbst ist zur Deckung seines eigenen Bedarfs stärker von Importen aus Russland abhängig. Die Gasverträge, die Rumänien und Ungarn mit der Türkei abgeschlossen haben, schließen höchstwahrscheinlich russisches Gas ein. Außerdem haben einige Länder, darunter Frankreich und Österreich, langfristige Verträge mit russischen Energielieferanten abgeschlossen.

Die ersten Sanktionen gegen russisches Gas wurden von der EU letztlich erst im Juni 2024 beschlossen. Doch auch danach bleibt der Großteil der russischen Flüssigerdgasausfuhren in die EU von den Sanktionen nicht betroffen. Stattdessen verbieten die Maßnahmen den EU-Häfen den Weiterverkauf von russischem Flüssigerdgas bei der Ankunft und behindern die Finanzierung der von Russland geplanten LNG-Anlagen in der Arktis und der Ostsee.

Ist der ökologische Wandel eine Lösung?

In den letzten Jahrzehnten hat sich die Energiewende, die durch einen Übergang von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren und kohlenstoffarmen Energiequellen gekennzeichnet ist, zu einer wichtigen Strategie zur Eindämmung des Klimawandels entwickelt. Das europäische Klimagesetz sieht vor, die Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen und die Nettoemissionen von Treibhausgasen bis 2030 um 55 % zu senken. Der Krieg hat nicht nur gezeigt, dass die EU und die europäischen Länder zuverlässige Partner für die Bereitstellung strategisch wichtiger Ressourcen auswählen müssen. Er hat auch gezeigt, dass die Klimaneutralität bis 2050 sowohl eine Notwendigkeit ist, um den Klimawandel zu verlangsamen, als auch ein guter Weg, um die Sicherheit der EU zu gewährleisten.

Die Energiesicherheit und die Energiesouveränität der Länder werden durch die Energiewende gestärkt. Die EU und ihre Mitgliedstaaten haben bereits die Nutzung erneuerbarer Energien ausgeweitet, die Energieeffizienz erhöht und sind zu umweltfreundlichen Technologien übergegangen; nun müssen sie diese Erfolge schützen und ausbauen. Gleichzeitig hat die EU in diesem Bereich auch einige potenzielle Probleme, die entweder gelöst oder schnell verhindert werden müssen.

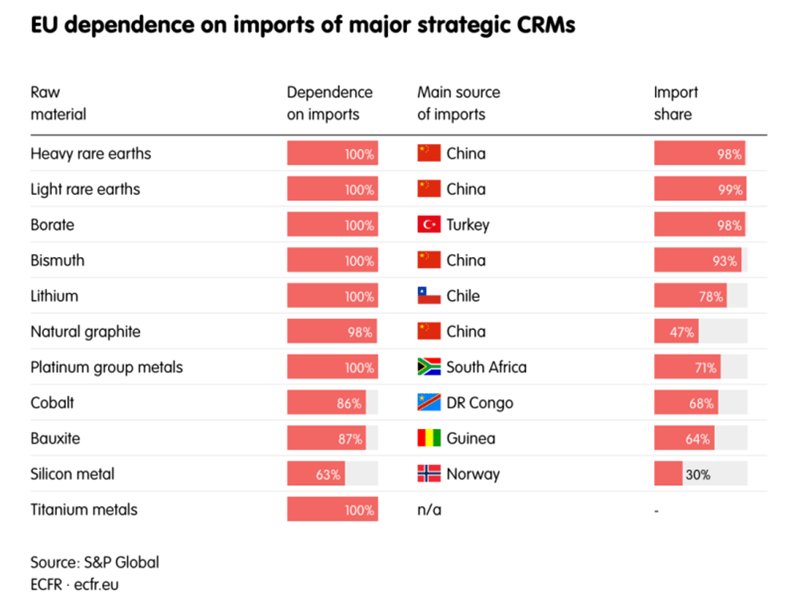

Angesichts der Erfahrungen mit der Russischen Föderation sollte die EU sehr vorsichtig sein, wenn sie Partner für die Lieferung solch wichtiger Produkte auswählt. Die Abhängigkeit von Ländern, die fossile Brennstoffe liefern, könnte sich in eine Abhängigkeit von Ländern verwandeln, die Ressourcen für grüne Energie bereitstellen, insbesondere von seltenen Erden. Viele Länder verfügen über große Mineralvorkommen, die für die europäische Industrie strategisch wichtig sind. Die EU hat Partnerschaften mit Argentinien, Australien, Kanada, Chile, der Demokratischen Republik Kongo, Grönland, Kasachstan, Namibia, Norwegen, Ruanda, Serbien, der Ukraine und Sambia etabliert. Betrachtet man das untenstehende Diagramm, so wird deutlich, dass die EU stark von Partnern abhängig ist, die entweder von Konflikten betroffen sein könnten oder an Handelskriegen teilnehmen, insbesondere China, Kongo oder die Türkei.

Aufgrund des wachsenden Bedarfs an einem grünen Übergang steigt die Nachfrage nach essenziellen Mineralien durch führende globale Akteure wie China in einem enormen Tempo. Eindeutige Beispiele für dieses Rennen sind der Wettkampf um Chile oder Grönland. Im Juli 2023 unterzeichneten die EU und Chile ein Memorandum of Understanding, das sich auf kritische Materialien und Lieferketten konzentriert und darauf abzielt, die Zusammenarbeit zu stärken. Im Dezember erzielten die beiden Seiten eine Einigung über ein modernisiertes Assoziierungsabkommen. Chile ist aus vielen Gründen ein sehr attraktiver Partner für die EU. Es handelt sich um eine liberale Demokratie, die fest an Multilateralismus, Menschenrechten und internationalem Recht festhält. Darüber hinaus hat Chile den starken Wunsch, eine kohlenstofffreie Wirtschaft zu werden.

Im November 2023 ging die EU eine Partnerschaft mit Grönland für kritische Rohstoffe ein und eröffnete außerdem ein neues Büro in der grönländischen Hauptstadt. Múte Bourup Egede, der Premierminister Grönlands, und die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, unterzeichneten zwei Vereinbarungen. Eine davon konzentriert sich auf Investitionen in Wertschöpfungsketten für erneuerbare Energien und kritische Rohstoffe, für die 22 Millionen Euro bereitgestellt wurden. Die zweite Vereinbarung betrifft die Zusammenarbeit und Investitionen im Bildungsbereich, für die die EU 71 Millionen Euro bereitstellt. Das Interesse der EU an Grönland, wie Ursula von der Leyens Rede zeigte, hat zwei Gründe: Grönland verfügt über begehrte Rohstoffe und hat eine geostrategisch wichtige Lage.

Ein weiterer zuverlässiger und nahezu idealer Partner für den grünen Übergang der EU könnte Norwegen sein. In Norwegen wird 98 % des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt, wobei die Mehrheit derzeit aus Wasserkraft stammt. Die Situation in diesem Land ist insgesamt besonders interessant, da Norwegen derzeit der fünftgrößte Ölexporteur der Welt und der drittgrößte Exporteuer von Erdgas ist. Wie bereits erwähnt, ist Norwegen der führende Anbieter von Gas und Öl für die EU. Mit einem riesigen Potenzial zur Steigerung zielt es jedoch darauf ab, ein grünes Kraftwerk für die EU zu werden. Dieses Land ist Pionier in der Forschung zu Kohlenstoffabscheidung und -speicherung und investiert außerdem in die Batteriefertigung, Wasserstoff- und Reine- Ammoniak-Projekte sowie in erneuerbare Energietechnologien wie Offshore- Windkraft und Solarpanels.

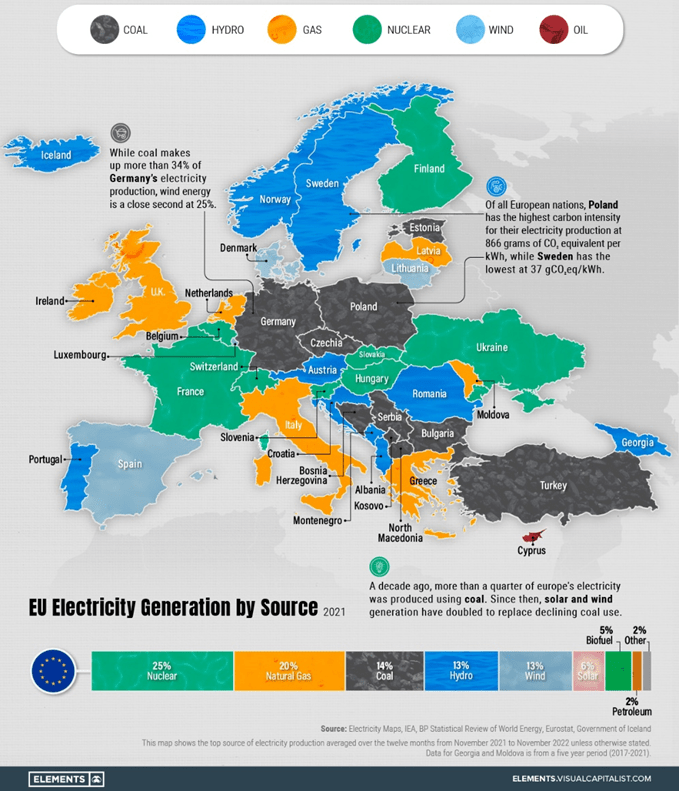

Es ist auch erwähnenswert, dass die EU auf dem Weg zu null Kohlenstoffemissionen mit Problemen konfrontiert ist. Natürlich hat jedes Mitgliedsland sein eigenes Verhältnis der Energieträger in der

Stromerzeugung. Insbesondere ist die Hauptquelle für Ungarn, Italien, die Niederlande und die Slowakei Gas; für Polen, die Tschechische Republik und Estland – feste Brennstoffe; für Frankreich – Kernenergie; erneuerbare Quellen haben den größten Anteil in Schweden, Dänemark, Finnland und Lettland.

Die Mitgliedstaaten begannen, ihre Energiepolitik neu zu bewerten, um inländische Reserven zu finden, die es ihnen ermöglichen würden, ihre eigene Energiesicherheit zu verbessern. Während einige Länder verstärkt auf erneuerbare Energiequellen, Energieeffizienz und andere Maßnahmen setzten, die das Potenzial haben, den Anteil fossiler Brennstoffe im Energiemix der EU zu reduzieren, hatten mehrere Mitgliedstaaten in einer kritischen Situation keine andere Wahl, als Kohle als geeignete Lösung zu wählen. So stellte Deutschland beispielsweise eine erhebliche Kapazität zur Kohlekraftwerksstromerzeugung wieder her. Auch Österreich, die Tschechische Republik und die Niederlande begannen, Kohle als ein entscheidendes Element der Energiesicherheit zu betrachten.

EU-Länder mit erheblichen fossilen Brennstoffreserven sollten nicht darauf bestehen dürfen, diese Ressourcen unbegrenzt zu nutzen, in der Annahme, dass dies ihre Energieunabhängigkeit und -sicherheit gewährleistet. Dies birgt das Risiko, dass einige Länder nicht damit beginnen, ihre Energiequellen zu diversifizieren, sondern diese einfach durch ähnliche oder sogar größere Umweltschädiger ersetzen. Dies könnte für Polen Realität werden, wo 2022 aufgrund inländischer Reserven 70 % des Stroms aus Kohle erzeugt wurden und die konservative Regierung offensichtlich nicht sehr ehrgeizig in Bezug auf den Übergang war. In den ersten sieben Monaten des Jahres 2024 zeigte dieses Land jedoch sehr positive Ergebnisse. Dank der neuen Regierung von Donald Tusk begann sich die Situation rasch zu verändern, und im Juli erreichte der Kohleanteil mit 53 % ein monatliches Minimum. Es bleibt interessant zu beobachten, wie sich die Situation mit der Elektrizität in diesem Land zukünftig entwickeln wird, da die Verzögerungen der vorherigen Regierung beim Klimaschutz die Angelegenheit definitiv komplizieren werden. Darüber hinaus hat die polnische Energie- und Klimaforschungsgruppe Forum Energii kürzlich enttäuscht festgestellt, dass der Übergang des Landes zur Energieversorgung immer noch weitgehend von Marktkräften und Reformen vorangetrieben wird, die Barrieren für Entwickler sauberer Energie abbauen, anstatt von einem koordinierten Vorstoß des Staates.

Nach der Annahme des Klimagesetzes und der meisten Überarbeitungen der „Fit for 55“-Gesetzgebung mussten die Mitgliedstaaten ihre nationalen Energie- und Klimapläne aktualisieren. Das Ziel des EU- Klimagesetzes für 2030 ist auf EU-Ebene verbindlich. Sein Erreichen hängt jedoch vom Erfolg der Pläne und Maßnahmen auf nationaler Ebene in verschiedenen Politikbereichen ab. Hierbei ergibt sich ein weiteres Problem: Das Tempo des grünen Übergangs ist in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich; beispielsweise weisen die Länder Osteuropas deutlich niedrigere Indikatoren im Vergleich zu den Erfolgen der nord- und westeuropäischen Länder auf. Dementsprechend sollte die EU diesen Ländern Unterstützung bieten, die den Übergang erleichtert und die Gesamtleistung der EU erheblich verbessert.

Gleichzeitig gab es auch einige Missverständnisse zwischen den großen europäischen Ländern über Energieträger, insbesondere Spannungen zwischen Frankreich und Deutschland in Bezug auf die Kernkraft. Derzeit werden etwa 70 % des Stroms in Frankreich aus Kernenergie erzeugt, und nach dem Plan von Emmanuel Macron wird dieser Anteil nur steigen. In Deutschland hingegen wurde diese Energiequelle vollständig verboten und stößt weiterhin auf großen Widerstand. Zusätzliche Herausforderungen könnten sich daraus ergeben, dass das neu gewählte Europäische Parlament von 2024 weniger „grün“ ist als das vorherige, da die Grünen nur 53 Sitze im Vergleich zu zuvor 70 erhalten haben. Darüber hinaus führte ein Mangel an Koordination auf EU-Ebene dazu, dass die meisten Vereinbarungen mit neuen Energiepartnern unabhängig von den Mitgliedstaaten verhandelt wurden. Infolgedessen laufen einige Verträge über fossile Brennstofflieferungen bis 2050 oder darüber hinaus, was den Zielen des EU-Klimapakets widerspricht, bis zu diesem Zeitpunkt Kohlenstoffneutralität zu erreichen.

Darüber hinaus dienen Umwelt- und Klimadiplomatie als wichtige Instrumente der Soft Power und spielen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des Images und des Einflusses der EU. Die europäische Integration, die in den 1950er Jahren mit einem Fokus auf Kohle und Schwerindustrie begann, um Kriege zwischen den großen europäischen Mächten zu verhindern, scheint nun einen Vollkreis zu schließen. Mit dem Ziel, bis 2050 der erste grüne Kontinent zu werden, wird Europa seine Energieunabhängigkeit erreichen und erneut seine Sicherheit stärken. Diese Transformation würde somit eine bedeutende und symbolische Entwicklung widerspiegeln.

Potenzielle Rolle der Ukraine

Im Hinblick auf die aktuelle Situation in der EU und den Gasbedarf ihrer Mitgliedstaaten hat die Ukraine das Potenzial, eine bedeutende Rolle bei der Verbesserung der Energiesicherheit Europas zu spielen. Die geografische Lage der Ukraine bietet die Möglichkeit, Europa dabei zu helfen, seine Abhängigkeit von russischen Energieversorgung zu verringern. Mit den größten unterirdischen Gasspeichern in Europa stellte die Ukraine im vergangenen Jahr sogar wertvolle Speicherkapazitäten für EU-Unternehmen bereit. Derzeit sind die Gasspeicher Europas zu über 90 % gefüllt. „Wir können unseren Partnern ausreichend freien Platz in den ukrainischen Speichern anbieten, um ihr Gas zu lagern“, erklärte Oleksii Chernyshov, CEO von NJSC Naftogaz. Allerdings weckt das anhaltende Beschießen des ukrainischen Territoriums durch Russland Bedenken unter den europäischen Partnern hinsichtlich der Zuverlässigkeit dieser Option. Die Ukraine betont dennoch ihre Fähigkeit, Speicher bereitzustellen, und hebt die Notwendigkeit zusätzlicher Maßnahmen zum Schutz ihrer Energieinfrastruktur vor Angriffen sowie zur Stärkung der Luftabwehrsysteme hervor.

Die Ukraine verfügt außerdem über erhebliche Lithiumreserven, einem Schlüsselmetall für den grünen Übergang, das Schätzungen zufolge bis zu 10 % der globalen Reserven ausmacht. Dennoch bestehen Herausforderungen. Die Lithiumvorkommen befinden sich hauptsächlich in der Ostukraine, teilweise in Gebieten, die derzeit von Russland besetzt sind. Darüber hinaus wird die Ukraine aufgrund der besonderen Beschaffenheit ihrer Lithiumvorkommen und des Mangels an globalen Technologien zur Gewinnung von Lithium aus ähnlichen Erzen in naher Zukunft nicht in der Lage sein, Lithiumprodukte herzustellen oder Erzkonzentrate zu verkaufen. Dennoch dürften diese Reserven langfristig eine erhebliche strategische Bedeutung haben.

Schlussfolgerungen

Das Fortbestehen russischer fossiler Brennstoffe in der Europäischen Union stellt ein großes Hindernis sowohl für die Energieunabhängigkeit als auch für die geopolitische Stabilität dar. Während die EU mit den Auswirkungen des Krieges in Europa zu kämpfen hat, bleibt die Trennung von den langjährigen russischen Energielieferanten eine schwierige Aufgabe. Jahrzehntelange Abhängigkeit lässt sich nicht über Nacht überwinden. Um dieses Problem anzugehen, konzentriert sich die EU auf die Verbesserung der Energieeffizienz, die Erhöhung der Investitionen in erneuerbare Energien und die Diversifizierung ihrer Energiequellen durch die Hinwendung zu Westafrika, Zentralasien, den USA und Norwegen. Obwohl Fortschritte erzielt wurden, sind weitere Anstrengungen erforderlich, um russische Energie vollständig aus der Lieferkette der EU zu eliminieren.

Darüber hinaus finanziert der fortwährende Kauf russischer fossiler Brennstoffe direkt den Konflikt in der Ukraine und mindert die Wirkung westlicher Hilfe. Dies macht dringende und entschlossene Maßnahmen unerlässlich. Der grüne Übergang bietet die einzige langfristige Lösung, und sein Erfolg hängt von der Fähigkeit der EU ab, zuverlässige neue Partner zu sichern. Die Beschleunigung dieses Übergangs wird nicht nur die Energiesicherheit Europas erhöhen, sondern auch zu einer breiteren geopolitischen Stabilität beitragen.

Disclaimer: Die Ansichten, Gedanken und Meinungen, die in den auf dieser Website veröffentlichten Artikeln zum Ausdruck gebracht werden, sind ausschließlich die der Autoren und nicht unbedingt die des Transatlantic Dialogue Center, seiner Ausschüsse oder seiner Partnerorganisationen. Die Artikel sollen den Dialog und die Diskussion fördern und stellen keine offiziellen politischen Positionen des Transatlantic Dialogue Center oder anderer Organisationen dar, mit denen die Autoren möglicherweise verbunden sind.