6 MB

Wichtigste Schlussfolgerungen

Ungarns Abweichung von EU-Politiken: Seit den frühen 2010er Jahren hat Ungarn von wichtigen EU-Prinzipien abgewichen, insbesondere in Bezug auf die Migrationspolitik, den Missbrauch von EU-Mitteln und Verstöße gegen demokratische Rechte, was zu Spannungen mit Brüssel geführt hat.

Rechtsstaatskrise: Die demokratischen Institutionen Ungarns, einschließlich der Unabhängigkeit der Justiz und der Medienfreiheit, haben unter der Regierung von Viktor Orbán an Stärke verloren, was zu Kritik seitens der EU-Institutionen wegen Verstößen gegen den Rechtsstaat geführt hat.

Blockierung finanzieller Hilfen für die Ukraine: Ungarn hat über 9 Milliarden Euro an EU-Finanzhilfen blockiert, die für die Ukraine unter der Europäischen Friedensfazilität (EPF) vorgesehen waren. Dazu gehört die Blockierung teilweiser Rückzahlungen für Waffen und andere wichtige Unterstützungsmaßnahmen. Ungarn hat außerdem 41 % der EU-Resolutionen zur Unterstützung Kyjiws abgelehnt, was die Einheit und Entscheidungsfindung der EU stört.

EU-Finanzstrafen: Die EU hat bis zu 30 Milliarden Euro an für Ungarn vorgesehenen Mitteln eingefroren, einschließlich Zuweisungen für Wiederaufbau, Kohäsion und Innere Angelegenheiten, als Folge von Verstößen gegen den Rechtsstaat. Finanzielle Sanktionen haben sich als das effektivste Instrument der EU erwiesen, um Druck auf Ungarn auszuüben.

Ungarns Hebelwirkung durch Vetorecht: Ungarn hat sein Vetorecht genutzt, um wichtige EU-Entscheidungen zu blockieren, insbesondere solche, die Sanktionen gegen Russland und finanzielle Hilfen für die Ukraine betreffen. Diese Position wird genutzt, um die Freigabe eingefrorener EU-Mittel zu verhandeln.

Abhängigkeit von EU-Mitteln: Trotz seiner Streitigkeiten mit der EU ist Ungarn stark von EU-Finanzierungen abhängig, die eine entscheidende Rolle für die Stabilität seiner Wirtschaft spielen. Diese Abhängigkeit ist ein wesentlicher Grund, warum Ungarn wahrscheinlich nicht in Erwägung zieht, die EU zu verlassen.

Die ungarische Politik steht seit Anfang der 2010er Jahre im Widerspruch zur Europäischen Union. Die vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilte Migrationspolitik, die angebliche missbräuchliche Verwendung von EU-Mitteln und die ständigen Verletzungen der Rechte und Freiheiten ungarischer Bürgerinnen und Bürger haben viele Brüsseler Politiker verärgert. Die Wertedivergenz wurde im Februar 2022, als die russische Invasion in der Ukraine begann, noch deutlicher. Bis Mai 2024 hat Ungarn insgesamt 9 Milliarden Euro an Finanzhilfen für Kyjiw blockiert, die die EU zu verabschieden versuchte, sowie 41 % der von der EU vorgeschlagenen Resolutionen zu Kyjiw.

Budapests umstrittene Aktionen haben die Einheit der EU gestört und die Mitgliedstaaten dazu veranlasst, nach Wegen zu suchen, sich Orbán zu widersetzen. Infolgedessen hat die EU mehrere rechtliche Verfahren gegen Ungarn eingeleitet. Ziel dieser Studie ist es, die Instrumente zu untersuchen, die die Europäische Union in dieser Hinsicht einsetzt, ihre Effizienz zu analysieren und die Aussichten Budapests für seine Zukunft in der EU zu bewerten.

Ungarns Nichteinhaltung von EU-Politiken

Zunächst soll untersucht werden, wie genau Ungarns Politik von der EU-Gesetzgebung abweicht.

Die Rechtsstaatskrise

Seit Viktor Orbán 2010 Premierminister wurde, ist die Demokratie in Ungarn geschwächt. Im Jahr 2012 reformierte die Regierung das Wahlsystem zugunsten der regierenden Fidesz-Partei. Auch die Justiz hat an Effizienz eingebüßt, da das neue Verwaltungssystem des Obersten Gerichtshofs die Auswahl eines regierungstreuen Gerichtsleiters ermöglicht.

Schließlich dehnte die Fidesz-Regierung ihre politische Macht auch auf den öffentlichen Raum aus, indem sie Kontrollmechanismen in den Medien, in der Wissenschaft und in der Zivilgesellschaft insgesamt einführte. Was die Medien betrifft, so gab jeder dritte Journalist zu, Informationen zurückgehalten oder verzerrt zu haben, um negative Konsequenzen zu vermeiden. Die akademische Freiheit wiederum wurde Berichten zufolge im Jahr 2018 verletzt, als eine regierungsnahe ungarische Zeitschrift eine Liste von mehr als 200 Personen veröffentlichte, die als „Söldner“ bezeichnet und angeblich von George Soros finanziert wurden, um die Regierung zu stürzen.

Ungesetzliche Migrationspolitik

Im Jahr 2015 hat der Zustrom von Migranten in die EU erheblich zugenommen. Die ungarischen Grenzen wurden von 411.515 irregulären Migranten überquert. Um sich nicht mit ihnen auseinandersetzen zu müssen, errichtete Ungarn an den südlichen Grenzen zu Serbien und Kroatien Zäune und reduzierte den Rechtsschutz für die Flüchtlinge. Das Durchklettern oder Beschädigen eines Zauns wurde unter Strafe gestellt. Im Jahr 2016 erhielt die Polizei die Erlaubnis, Migranten auf die andere Seite des Zauns zu schieben. Durch weitere Änderungen wurden die Unterstützungsmechanismen für Asylsuchende erheblich eingeschränkt. Flüchtlinge, die einen Asylantrag stellten, konnten dies nur noch in der sogenannten Transitzone tun und wurden während des gesamten Verfahrens inhaftiert.

Diese Politik wurde auf der Grundlage des internationalen und des EU-Rechts stark kritisiert. Aufgrund der Aufnahmebedingungen in Budapest stoppten mehrere EU-Mitgliedstaaten Überstellungen nach Ungarn im Rahmen des Dublin-III-Regulation. Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verurteilte die oben genannten Maßnahmen in der Rechtssache Ilias und Ahmed gegen Ungarn im März 2017 und dann wiederholt im November 2019.

Blockaden der Finanzhilfe für die Ukraine

Im Februar 2022 begann Russland eine groß angelegte Invasion gegen die Ukraine. Die Europäische Union zeigte sich solidarisch mit Kyjiw und beschloss einige Sanktionspakete und andere restriktive Maßnahmen gegen Moskau. Kurze Zeit später schlug die Europäische Kommission finanzielle Unterstützungsmaßnahmen für die Ukraine vor. Seitdem wurden zahlreiche Finanzhilfepakete verabschiedet, die für die Finanzierung des Kampfes gegen die russischen Streitkräfte und die Unterstützung der wirtschaftlichen und humanitären Widerstandsfähigkeit der Ukraine äußerst wichtig waren.

Im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik erfordern dieser Entscheidungsprozess und die Erneuerung bestimmter Maßnahmen Einstimmigkeit unter den Mitgliedstaaten. Ungarn hat sich jedoch geweigert, seine Zustimmung zur Verabschiedung von Sanktionen und Hilfspaketen zu verlängern. Im Dezember 2022 weigerte sich Budapest, ein Darlehen in Höhe von 18 Milliarden Euro an Kyjiw zu bewilligen, um verschiedene Bedürfnisse zu decken, darunter den Betrieb von Krankenhäusern, Notunterkünften und die Stromversorgung. In jüngster Zeit wurden unter anderem ein Hilfspaket in Höhe von 50 Milliarden Euro im Dezember 2023 und ein Paket in Höhe von 6,6 Milliarden Euro im Mai 2024 blockiert.

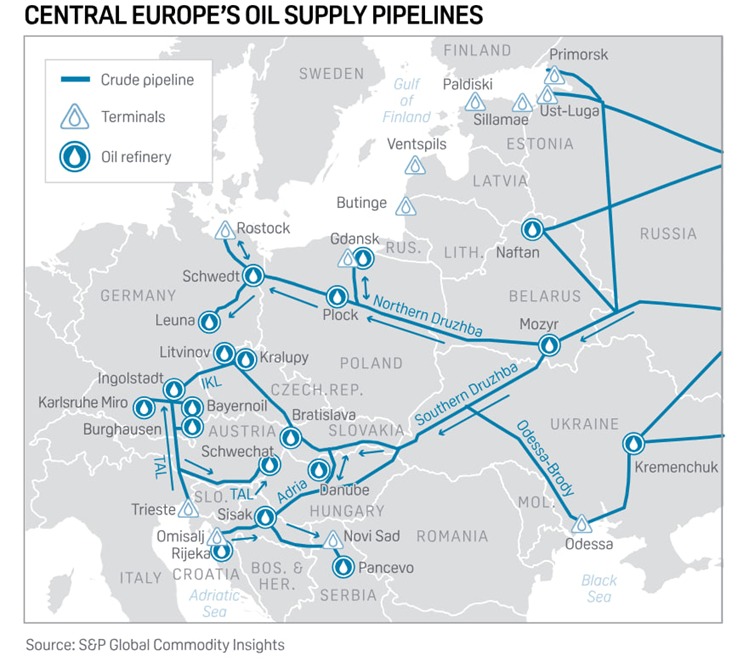

Umgehung der russischen Ölsanktionen

Im Juni 2022 verabschiedete der Rat der EU ein sechstes Sanktionspaket, das u. a. ein Verbot des Kaufs, der Einfuhr und des Transfers von auf dem Seeweg verschifften Rohöls und bestimmten Erdölprodukten aus Russland in die EU vorsah. Es gab jedoch eine Ausnahme für jene EU-Mitgliedstaaten, die aufgrund ihrer geografischen Lage von russischem Rohöl abhängig sind, darunter Ungarn und die Slowakei. Ungarn und einigen anderen mitteleuropäischen Ländern ist es bisher gelungen, die Verbote durch eine Ausnahmeregelung zu umgehen, indem sie russisches Öl über das Pipelinesystem Druschba importieren.

In Anbetracht der Abhängigkeit Ungarns von russischen Energielieferungen ist es nicht verwunderlich, dass Budapest seine Frustration zum Ausdruck brachte, nachdem die Ukraine ein Embargo gegen den russischen Ölkonzern Lukoil verhängt hatte. Daraufhin begann man, Öl von einem anderen russischen Lieferanten, Tatneft, zu importieren. Die EU-Mitgliedstaaten zeigten sich unzufrieden darüber, dass Budapest weiterhin russische Energie bezog, während sie selbst darauf verzichten mussten. Brüssel weigerte sich jedoch offiziell zu intervenieren.

Der rechtliche Rahmen der EU für die Bestrafung Ungarns

Als Reaktion auf viele der oben erwähnten Verstöße hat die EU rechtliche Maßnahmen gegen Budapest ergriffen. In diesem Abschnitt werden wir diese Instrumente analysieren und ihre Wirksamkeit einschätzen.

Artikel 7

Artikel 7 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) zielt darauf ab, sicherzustellen, dass alle Mitgliedstaaten die gemeinsamen Werte der EU, einschließlich der Rechtsstaatlichkeit, achten. Falls ein Mitgliedstaat gegen einen dieser Werte verstößt, können zwei Verfahren angewandt werden, nämlich der Präventivmechanismus und der Sanktionsmechanismus. Ersteres ermöglicht es der EU, den Mitgliedstaat, der eine schwerwiegende Verletzung zu begehen droht, zu verwarnen, während letzteres die Verletzung bestätigt und es dem Rat ermöglicht, bestimmte Rechte des Mitgliedstaates auszusetzen, einschließlich seiner Stimmrechte im Rat.

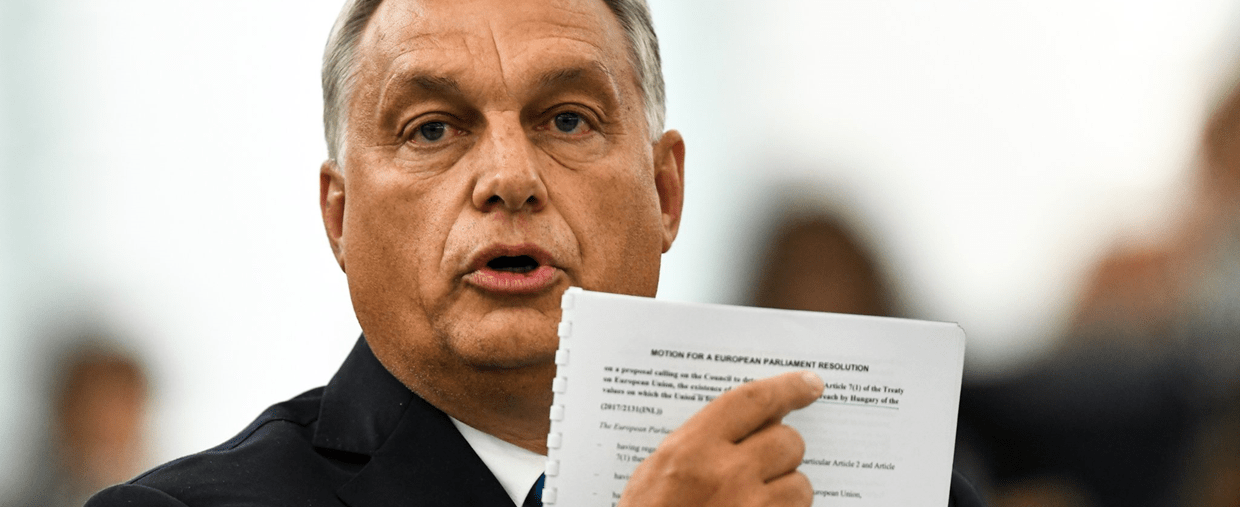

Das Verfahren nach Artikel 7 wurde im September 2018 gegen Budapest eingeleitet, als das Europäische Parlament zu dem Schluss kam, dass in Ungarn die „eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der Grundwerte der EU“ bestehe. Insbesondere wurde der Regierung Orbán vorgeworfen, die Unabhängigkeit der Justiz zu schwächen, Vetternwirtschaft zu betreiben, den Medienpluralismus zu verwässern, Notstandsbefugnisse zu missbrauchen, Anti-LGBT-Gesetze zu erlassen und das Asylrecht zu behindern.

Seitdem ist das Verfahren jedoch nicht vorangekommen. Ungarn steht seit sechs Jahren unter dem ersten Kapitel von Artikel 7. Im Mai 2022 nahm das Europäische Parlament (EP) eine Entschließung an, in der es die künftigen Ratsvorsitze aufforderte, „regelmäßig und mindestens einmal pro Ratsvorsitz“ Anhörungen gemäß Artikel 7 durchzuführen. Die siebte und letzte Anhörung dieser Art fand unter dem belgischen Ratsvorsitz am 25. Juni 2024 statt.

Im September 2022 verabschiedete das Europäische Parlament eine Entschließung, in der es Maßnahmen zum Verfahren nach Artikel 7 forderte. Die Abgeordneten erklärten, sie seien besorgt „über mehrere politische Bereiche, die die Demokratie und die Grundrechte in Ungarn betreffen“. Sie wiesen auch darauf hin, dass der Rat nicht in der Lage sei, sinnvolle Fortschritte bei der Bekämpfung des demokratischen Rückschritts zu erzielen, und warnten, dass jede weitere Verzögerung bei der Anwendung der Bestimmungen von Artikel 7 zum Schutz der EU-Werte in Ungarn einer Verletzung des Grundsatzes der Rechtsstaatlichkeit durch den Rat selbst gleichkäme.

In Anbetracht dieser Überlegungen haben die Gesetzgeber die EU aufgefordert, den zweiten Schritt einzuführen. Damit würde das Verfahren von der Feststellung der „Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung“ zur Feststellung, dass die Verletzung bereits stattgefunden hat, verlagert, d. h. es würde das „Vorliegen einer schwerwiegenden und anhaltenden“ Verletzung festgestellt. Diese Phase kann jedoch erst eingeleitet werden, wenn ein Drittel der Mitgliedstaaten oder die Kommission einen Vorschlag unterbreitet. Bislang hat keiner von ihnen seine Absicht bekundet, dies zu tun.

Das Verfahren nach Artikel 7 wurde 2017 auch gegen Polen eingeleitet, nachdem die damals regierende Partei Recht und Gerechtigkeit (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) die politische Kontrolle über die Justiz übernommen und den Vorrang der EU vor dem nationalen Recht in Frage gestellt hatte. Im Mai 2024 wurde das Verfahren offiziell mit der Erklärung eingestellt, dass Polen eine Reihe von legislativen und nichtlegislativen Maßnahmen eingeleitet habe, um diese Bedenken auszuräumen. Dennoch behaupten einige, dass der Abschluss auf der Grundlage von „Verpflichtungen“ der neuen polnischen Koalitionsregierung unter Donald Tusk überstürzt erfolgte und nicht berücksichtigt wurde, dass nur wenige konkrete Maßnahmen tatsächlich umgesetzt wurden.

Insgesamt scheint das Verfahren nach Artikel 7 zu bürokratisch und langsam zu sein, um erfolgreich zu funktionieren. Es dauert nicht nur Jahre, bis Entscheidungen getroffen werden, sondern der beschuldigte Staat scheint auch nicht davon betroffen zu sein. Gleichzeitig sollte man das Potenzial von Artikel 7 nicht völlig abschreiben. Sollte der Rat den nächsten Schritt tun, wäre der Entzug der Stimmrechte für Ungarn nur eine Stimme entfernt. Dies würde Budapest ein wichtiges Druckmittel entziehen und den Weg für die Annahme von Beschlüssen frei machen, ohne dass über den Entzug des Vetorechts verhandelt werden müsste.

Finanzielle Instrumente

Die EU-Gesetzgebung bietet zahlreiche Sanktionsmechanismen, die zu finanziellen Sanktionen führen können. Dazu gehören u.a. Mechanismen zur Haushaltskonditionierung und Vertragsverletzungsverfahren.

Der Mechanismus der Haushaltskonditionalität, ein neues System zum Schutz der Konditionalität, trat 2021 in Kraft. Er ermöglicht es der EU, bestimmte Zahlungen auszusetzen oder Finanzkorrekturen in Bezug auf einen Mitgliedstaat vorzunehmen, falls dieser gegen Grundsätze des EU-Rechts verstoßen hat. Es ist erwähnenswert, dass dieser Mechanismus anders und unabhängig von dem Verfahren nach Artikel 7 ist und sich auf finanzielle und wirtschaftliche Maßnahmen und nicht auf Werte konzentriert.

Am 27. April 2022 löste die Europäische Kommission offiziell den Konditionalitätsmechanismus gegen Ungarn aus. Dies bedeutete den Beginn eines Prozesses der Bewertung und des Informationsaustauschs mit Budapest, der bis Mitte September andauerte. Am 18. September 2022 kam die Kommission zu dem Schluss, dass in Ungarn nach wie vor systematische Verstöße gegen die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit vorliegen und dass der Rat der EU daher Maßnahmen zum Schutz des EU-Haushalts ergreifen sollte.

Im Dezember 2022 fand der Ausschuss der Ständigen Vertreter in der EU die erforderliche Mehrheit, um Maßnahmen zum Schutz des Unionshaushalts vor den Folgen der Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit in Ungarn zu verhängen. Dem Beschluss zufolge sollten rund 6,3 Milliarden Euro an Haushaltsverpflichtungen ausgesetzt werden. Obwohl die Regierung Orbán zuvor eine Reihe von Abhilfemaßnahmen ergriffen hatte, kam die Europäische Kommission zu dem Schluss, dass diese nicht wirksam seien und die Mittel trotzdem eingefroren würden.

Das so genannte Vertragsverletzungsverfahren ergibt sich aus den EU-Verträgen und kann gegen einen Mitgliedstaat eingeleitet werden, wenn er EU-Recht nicht umsetzt oder neu verabschiedete nationale Rechtsvorschriften gegen EU-Recht verstoßen. Das Verfahren wird von der Kommission eingeleitet. Sie kann den Fall dann an den Europäischen Gerichtshof weiterleiten, der finanzielle Sanktionen verhängen kann.

Seit 2017 hat die EU pro Jahr zwischen 22 und 32 Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn eingeleitet. Die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens vor dem Gerichtshof ist jedoch ein Weg voller Hindernisse. Es kann bis zu einem Jahr dauern, bis die Kommission den Fall an den Gerichtshof verweist, gefolgt von weiteren ein bis zwei Jahren, bis die Anhörungen stattfinden. Selbst wenn zu Beginn die Gefahr eines Verstoßes festgestellt wird, kann dieser leicht abgewiesen werden, weil die Folgen des Verstoßes über die Zuständigkeit der EU hinausgehen. Und selbst wenn das Gericht den Verstoß bestätigt und Maßnahmen auferlegt, kann die tatsächliche Umsetzung noch mehrere Jahre dauern.

Einer der Vertragsverletzungsfälle geht auf das Jahr 2021 zurück, als Budapest ein Gesetz verabschiedete, das gemeinhin als Anti-LGBTQ+-Gesetz bezeichnet wird. Es verbot oder beschränkte den Zugang zu Inhalten, die die so genannte „Abweichung von der Selbstidentität, die dem Geschlecht bei der Geburt, der Geschlechtsumwandlung oder der Homosexualität entspricht“ für Personen unter 18 Jahren darstellten. Die Kommission leitete im Juli 2021 ein Vertragsverletzungsverfahren ein und stellte einen möglichen Verstoß gegen die EU-Rechtsvorschriften fest. Nach fünf Monaten wurde festgestellt, dass Ungarn seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen war. Als die Kommission 2022 keine zufriedenstellende Antwort erhielt, brachte sie den Fall vor den Gerichtshof der Europäischen Union.

Im Februar 2023 wurde dieser Fall im Amtsblatt der EU veröffentlicht. Nun war es wichtig, die Unterstützung der Mitgliedstaaten zu gewinnen. Die Menschenrechtsorganisationen setzten sich intensiv dafür ein, und es gelang ihnen, die Unterstützung der bislang größten Zahl von Staaten zu gewinnen, die dem Verfahren beitraten. Die Anhörung sollte im Sommer 2024 stattfinden, aber bis jetzt gibt es keine weiteren Updates zu diesem Thema.

Ein weiteres bemerkenswertes Vertragsverletzungsverfahren wurde vor zwei Jahren gegen Budapest eingeleitet und diesen Sommer erneuert. Dabei ging es insbesondere um die bereits erwähnte Migrationspolitik. Im Dezember 2020 stellte der Gerichtshof fest, dass Ungarn den Zugang zu Asylverfahren für Personen, die internationalen Schutz suchen, eingeschränkt hat. Unter anderem würden Asylbewerber rechtswidrig in sogenannten „Transitzonen“ unter haftähnlichen Bedingungen festgehalten und ihr Beschwerderecht missachtet. Die ungarische Regierung hat jedoch gegen diese Vorwürfe protestiert und das Urteil weitgehend ignoriert. Allerdings sind seitdem die „Transitzonen“ geschlossen worden.

Angesichts der Untätigkeit reichte die Europäische Kommission erneut Klage ein. Im Juni 2024 stellte der Gerichtshof erneut fest, dass Ungarn „den Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit missachtet“ und die Umsetzung der EU-Asylvorschriften „vorsätzlich umgeht“, was erhebliche Auswirkungen auf die benachbarten Mitgliedstaaten hat. Auch dieses Mal wurde eine pauschale Geldstrafe in Höhe von 200 Mio. EUR verhängt, zuzüglich einer Geldstrafe von 1 Mio. EUR für jeden Tag, an dem das Fehlverhalten anhält. Orbán äußerte seine Verärgerung über eine solche Entscheidung und weigerte sich, irgendetwas zu zahlen. Im August 2024 bot er sogar an, die Migranten per Bus nach Brüssel zu schicken. „Wenn Brüssel illegale Migranten will, kann Brüssel sie haben“, sagte der Ministerpräsident.

Dank zahlreicher Verfahren konnten jedoch verschiedene finanzielle Sanktionen erfolgreich umgesetzt werden. Insgesamt beliefen sich die eingefrorenen EU-Mittel für Ungarn im Dezember 2023 auf 28,6 Milliarden Euro. Diese Mittel können in drei Makrobereiche unterteilt werden, die parallel durchgeführt werden:

- Nationaler Aufbau- und Resilienzplan (5,8 Milliarden), der aufgrund von Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit und die richterliche Unabhängigkeit blockiert wurde.

- Kohäsionsfonds (22,6 Milliarden), von denen 6,3 Milliarden durch den Mechanismus der Rechtsstaatlichkeit eingefroren wurden, 12,9 Milliarden waren nur an die Umsetzung von Justizreformen gebunden, und 3,4 Milliarden wurden wegen der Nichteinhaltung horizontaler ermöglichender Bedingungen (das erwähnte Gesetz gegen LGBTQ+, das Gesetz zur akademischen Unabhängigkeit und das Gesetz zur Behandlung von Asylbewerbern) blockiert.

- Fonds im Bereich Inneres (223 Millionen), davon 69,8 Millionen aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF), 102,8 Millionen aus dem Instrument für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (BMVI) und 50,5 Millionen aus dem Fonds für die innere Sicherheit (ISF).

Bislang ist die haushaltspolitische Konditionalität das potenziell wirksamste verfügbare Instrument. Sie unterscheidet sich von anderen Instrumenten dadurch, dass sie die Verfahren aus dem subjektiven Bereich der Werte in den objektiven Bereich der Finanzen verlagert und damit eine klare Methode bietet, um zu zeigen, wie Korruption funktioniert. Darüber hinaus hängen Aufbaupläne (wie der oben erwähnte) in erster Linie davon ab, dass die Staaten ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen, und konzentrieren sich eher auf wirtschaftliche Kriterien als auf uneindeutige Werte, was ihre Wirksamkeit steigert. Durch die Kombination der haushaltspolitischen Konditionalität mit den in den Aufbauplänen dargelegten Meilensteinen verbessert die EU ihre Fähigkeit zur Durchsetzung rechtsstaatlicher Reformen in den Mitgliedstaaten erheblich.

Rechtliche Umgehungen

Die EU hat einen weiteren Weg gefunden, um mit Ungarns Blockaden von Finanzhilfepaketen für die Ukraine umzugehen. Seit einem der ersten Blockadeversuche im Dezember 2022 haben einige Mitgliedstaaten nach einer Möglichkeit gesucht, das Einstimmigkeitsprinzip zu umgehen und ein Paket ohne Ungarns Zustimmung zu verabschieden. Damals wurde vorgeschlagen, die Hilfe in Höhe von 18 Milliarden Euro nicht wie geplant aus dem EU-Haushalt zu finanzieren, sondern auf die einzelnen Mitgliedstaaten zu übertragen. In diesem Fall wäre ein einstimmiger Beschluss nicht mehr erforderlich. Budapest verzichtete jedoch schließlich auf sein Veto gegen das Paket.

Im Juni 2024 fand die EU erneut eine Lösung, die die Bereitstellung von bis zu 1,4 Milliarden Euro für den Kauf von Militärhilfe für Kyjiw ermöglichte. Der EU-Chefdiplomat Josep Borrell erklärte, dass Ungarn „nicht an der Entscheidung über die Verwendung der Gelder beteiligt werden sollte“, da es sich bei einer früheren Vereinbarung über die Verwendung der eingefrorenen russischen Vermögenswerte der Stimme enthalten hatte.

Reaktion Ungarns auf die Maßnahmen

Die Regierung Orbán scheint kaum bereit zu sein, ihre Macht zugunsten der Verbesserung der Rechtsstaatlichkeit aufzugeben, und hat sich daher aktiv gegen rechtliche Sanktionen seitens der EU ausgesprochen. So hat der ungarische Ministerpräsident im Jahr 2022 wiederholt die gesamte EU verurteilt und „Brüssel“, das „die Befehle einer globalistischen Elite“ erfüllt, als Bedrohung für die Souveränität Ungarns bezeichnet.

Seit der großangelegten russischen Invasion in der Ukraine hat Budapest ein neues Druckmittel gegen die EU in der Hand. Die ungarische Regierung nutzt ihre Vetoposition aktiv, um Beschlüsse der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) zur Verhängung von Sanktionspaketen gegen Russland zu blockieren. So bestand sie beispielsweise im Februar 2023 auf der Entfernung bestimmter Personen von der EU-Sanktionsliste. Die Blockade des Vorschlags, die Verlängerungsfrist der Sanktionen von sechs auf zwölf Monate zu verkürzen, bewies einmal mehr, dass Budapest seinen Einfluss auf die EU schätzt.

Das Ziel eines solchen Widerstands könnte darin bestehen, einige Vorteile auszuhandeln, wie etwa die Freigabe bestimmter Mittel. Im Dezember 2023 stellte die EU 10 Milliarden Euro an Kohäsionsmitteln für Ungarn bereit. In der offiziellen Erklärung der Kommission heißt es, man habe „Garantien dafür gesehen, dass die Unabhängigkeit der Justiz gestärkt wird“. Dies geschah jedoch zeitgleich mit Orbáns Oppositionskampagne zur Blockierung von 50 Milliarden Euro an Sondermitteln zur Stützung des ukrainischen Haushalts sowie einiger anderer Militärhilfepakete. Das Zusammenfallen dieser Ereignisse wirft die Frage auf, ob die EU versucht hat, Ungarn zu beschwichtigen, um seine Zustimmung für die Ukraine-Hilfe zu erhalten. Die Kommission wies diese Vorwürfe jedoch zurück. Im März 2024 beschloss das Europäische Parlament, die Kommission wegen einer Zahlung in Höhe von 10 Milliarden Euro an Ungarn zu verklagen, da sie gegen die Pflicht der EU-Exekutive verstoßen habe, das Geld der Steuerzahler vor Missbrauch zu schützen.

Warum bleibt Ungarn?

Im Juli 2024 eskalierte die Situation so weit, dass der stellvertretende polnische Außenminister Bedenken gegen die Mitgliedschaft Ungarns in der EU und der NATO äußerte. Dennoch reagierte Orbán nicht. Es scheint, dass die EU-Mitgliedschaft für die ungarische Regierung trotz der häufigen Kritik an der EU und zahlreicher Abweichungen von den europäischen Werten weiterhin von entscheidender Bedeutung ist. Dies liegt vor allem daran, dass Ungarns instabile Wirtschaft in hohem Maße von EU-Geldern abhängt, was seinen Austritt aus der EU unwahrscheinlich macht.

Dennoch scheint Budapest diese Mittel nur zu seinem Vorteil zu nutzen. Ungarn ist führend bei der Zahl der Untersuchungen zum Missbrauch von EU-Geldern, die von dem Europäische Amt für Betrugsbekämpfung, OLAF, eingeleitet wurden. Außerdem haben Untersuchungen ergeben, dass die EU- Mittel die Produktivität nicht durchgängig gesteigert haben: Unternehmen, die Fördermittel erhielten, wuchsen langsamer als solche, die sie nicht bekamen.

Die ungarischen Bürger scheinen zu verstehen, dass ein erheblicher Teil der Mittel entweder veruntreut oder an regierungsnahe Gruppen verteilt wurde. Allerdings will die Mehrheit der Bürger immer noch nicht einen EU-Austritt erwägen. Laut der von der Forschungsplattform Statista im Jahr 2024 veröffentlichten Umfrage sind sowohl Fidesz-Anhänger als auch diejenigen, die ihn nicht unterstützen, überwiegend der Meinung, dass die EU den Wohlstand fördert: die Zahlen belaufen sich auf 60 % bzw. 76 %. Auch wenn nur 32 % der Fidesz-Anhänger der Meinung sind, dass die EU ihr Land fair behandelt, stimmen rund zwei Drittel der Nicht-Fidesz-Anhänger dieser Aussage zu. Generell ist eine Tendenz zur Kritik bei den Fidesz-Wählern und eine deutlich höhere Zustimmung bei den Personen, die Fidesz nicht unterstützen, festzustellen.

Aus einer anderen Umfrage geht hervor, dass etwa die Hälfte der Ungarn eine engere Integration mit der EU befürwortet, während 35 % sich Orbáns souveränistischer Auffassung anschließen, dass Brüssel „uns das Geld geben und uns in Ruhe lassen“ sollte. Von dieser Gruppe befürworten 15 % offen einen „Huxit“ (Austritt Ungarns aus der EU), obwohl sie selbst unter den Fidesz-Wählern eine kleine Minderheit bleiben. Laut Angaben von Eurobarometer (2023) sind 73 % der Ungarn immer noch für eine EU-Mitgliedschaft.

Schlussfolgerungen

Ungarn verstößt seit mehr als zehn Jahren immer wieder gegen das EU-Recht. So gab es insbesondere schwerwiegende Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit; Menschenrechte und Freiheiten waren nicht für jeden Ungarn garantiert; Asylbewerber wurden schlecht und völkerrechtswidrig behandelt. Budapest hat außerdem die offizielle EU-Politik missachtet, indem es sich weigerte, mehrere Hilfspakete für die Ukraine und Sanktionen gegen Russland zu unterstützen. Das Land importiert weiterhin russische Energie, obwohl die meisten Mitgliedstaaten dies nicht tun.

Um gegen diese Verstöße vorzugehen, hat die EU eine Reihe von Sanktionsmechanismen gegen Ungarn eingesetzt. Zum einen gibt es das Verfahren nach Artikel 7, mit dem bisher erfolgreich die „eindeutige Gefahr eines schwerwiegenden Verstoßes“ gegen das EU-Recht bestätigt wurde, das aber noch nicht zu konkreten Maßnahmen geführt hat. Zum anderen gibt es mehrere Finanzinstrumente, wie den Mechanismus der haushaltspolitischen Konditionalität, der es der EU ermöglicht, einen Teil der Finanzmittel für Ungarn zu blockieren, sowie Vertragsverletzungsverfahren, die ein Urteil des Gerichtshofs erfordern, um solche Sanktionen zu verhängen.

Im Wesentlichen haben sich die finanziellen Instrumente als am wirksamsten erwiesen. Die Beschränkung des Zugangs zu Finanzmitteln scheint für die Regierung Orbán eine Herausforderung zu sein, da er über diese Maßnahmen frustriert ist und die ungarische Wirtschaft auf EU-Mittel angewiesen ist. Gleichzeitig hat dies dazu geführt, dass Budapest seine Vetoposition als Waffe einsetzt und sie als politisches Druckmittel benutzt, um die wichtigen Entscheidungen der EU zur Ukraine zu blockieren. Vermutlich zielen diese Handlungen darauf ab, Vorteile zu erhandeln, wie etwa die Freigabe einiger Gelder.

Da Ungarn nicht plant, die Union in absehbarer Zeit zu verlassen, kann die EU nur durch verschiedene Rechtsinstrumente Druck auf die ungarische Regierung ausüben. Zurzeit sind rund 30 Milliarden Euro an Geldern für Budapest eingefroren. Das ist eine große Summe: sie entspricht etwa 5 % des ungarischen Bruttoinlandsprodukts von 2023. Damit verfügt die EU über ein erhebliches Druckmittel an sich. Sollte das Verfahren fortgesetzt werden, wird Ungarn nicht nur die wirtschaftlichen Folgen seiner Verstöße zu spüren bekommen, sondern in der zweiten Stufe des Verfahrens nach Artikel 7 auch sein Stimmrecht im Rat aussetzen. Dies würde Orbáns Möglichkeiten, seine antidemokratischen Ansichten zu äußern, erheblich einschränken und ihn daran hindern, die europäischen Grundwerte weiter zu untergraben.

Disclaimer: Die Ansichten, Gedanken und Meinungen, die in den auf dieser Website veröffentlichten Artikeln zum Ausdruck gebracht werden, sind ausschließlich die der Autoren und nicht unbedingt die des Transatlantic Dialogue Center, seiner Ausschüsse oder seiner Partnerorganisationen. Die Artikel sollen den Dialog und die Diskussion fördern und stellen keine offiziellen politischen Positionen des Transatlantic Dialogue Center oder anderer Organisationen dar, mit denen die Autoren möglicherweise verbunden sind.